天然砥石比較 89~100

今回は原石や大判を。

倉庫にある砥石に手を出すとちょっと大変なので、玄関先と研ぎ場内に置いてある石で。

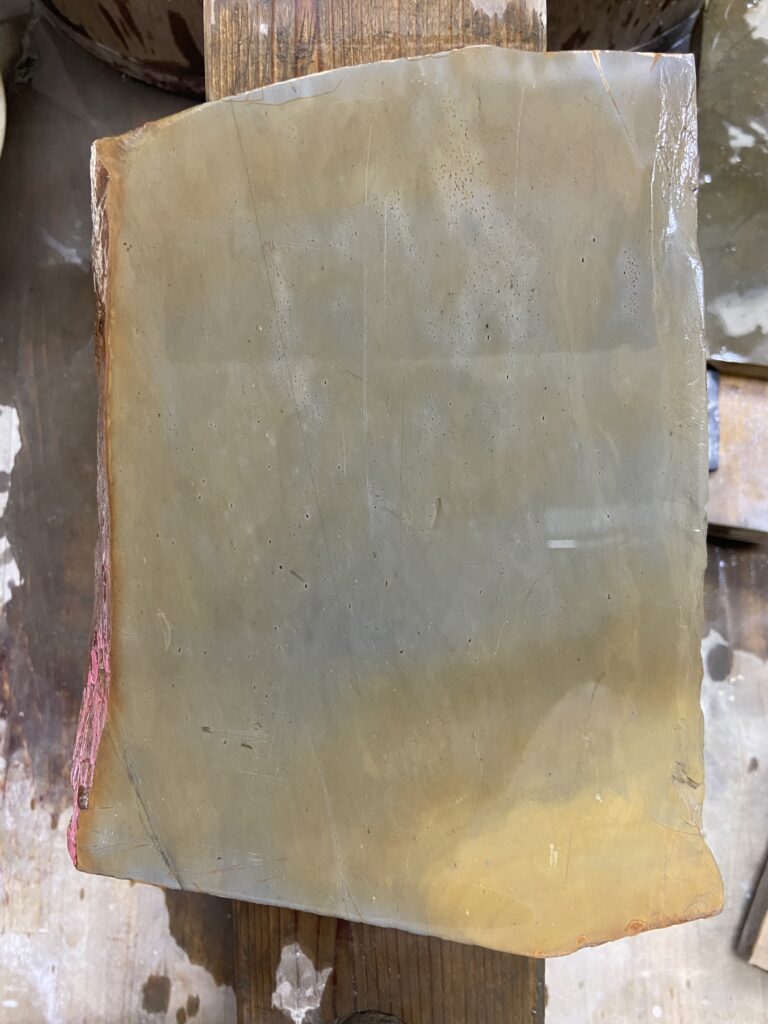

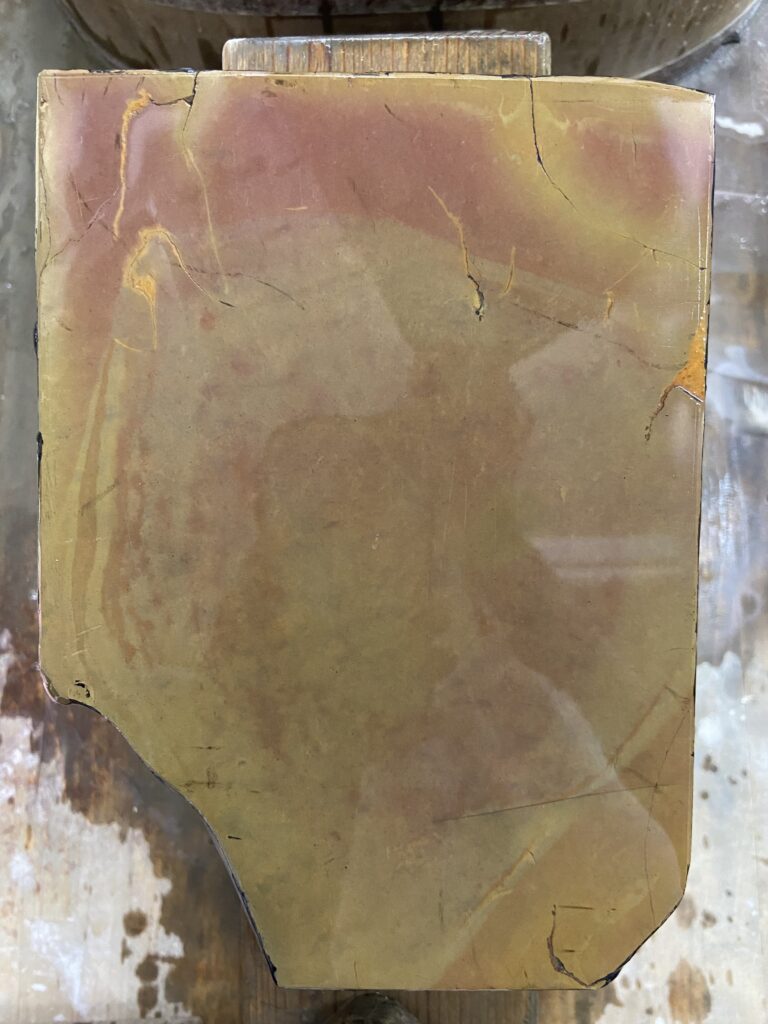

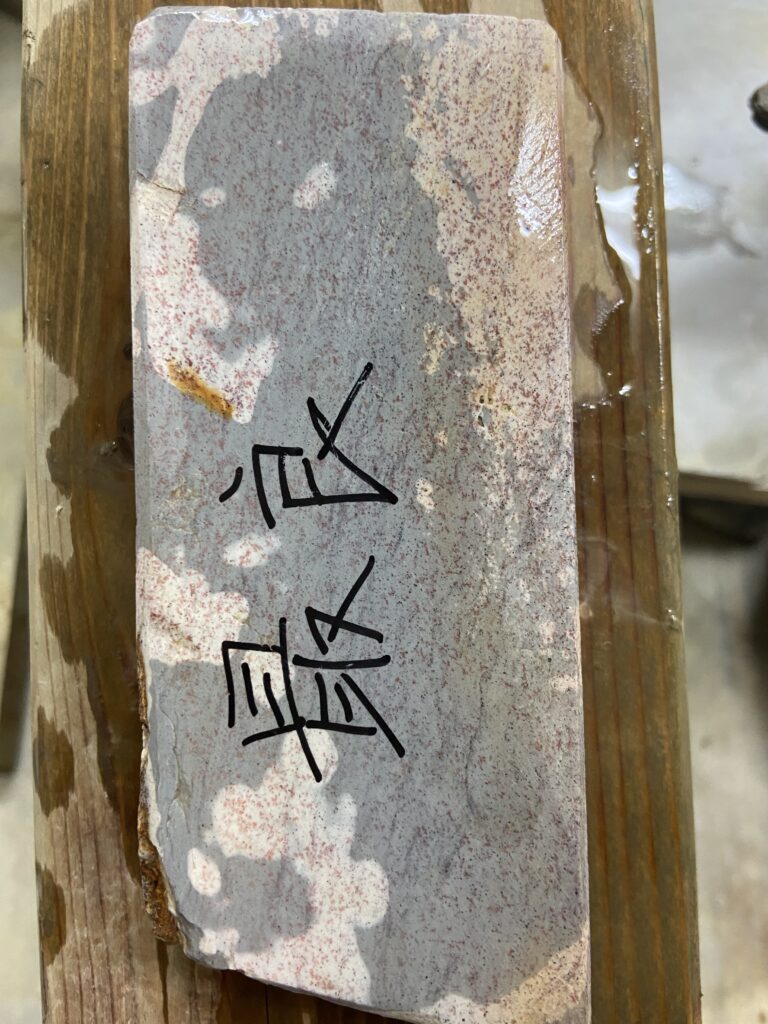

No.89

原石の上に置いた砥石が通常の大きさです。

端の面を出してみました。どこ産なのでしょうか、産地不明です。

粒度は荒く、改正程度か。気持ちよい研ぎ味。幻の砥石とか・・・。

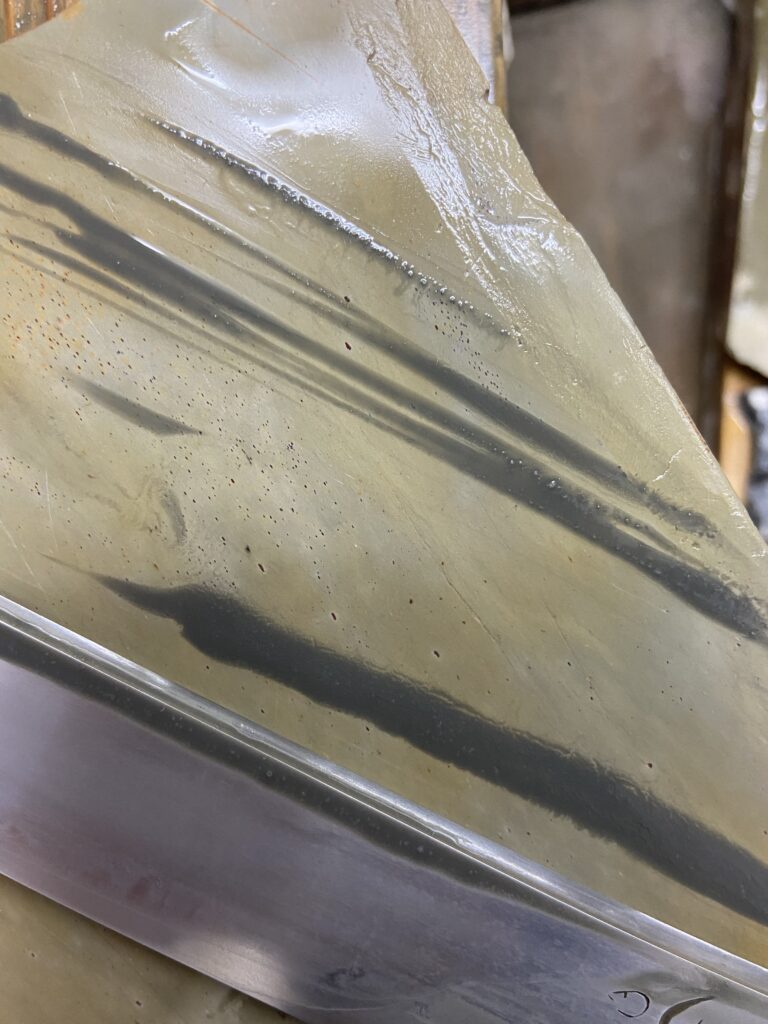

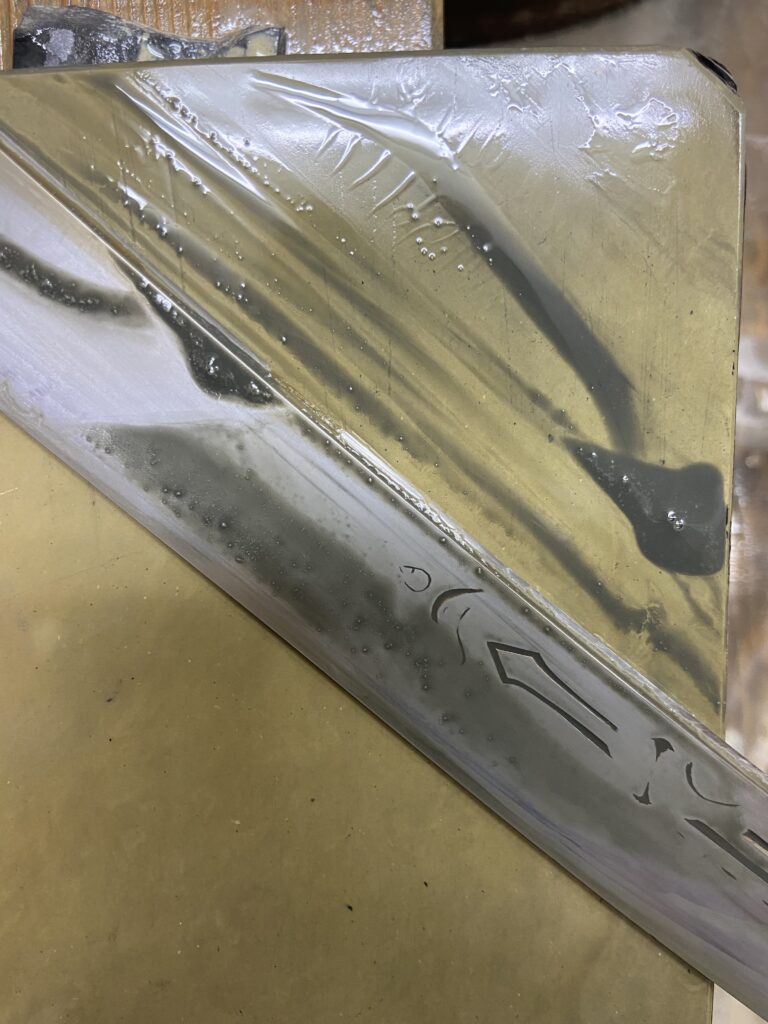

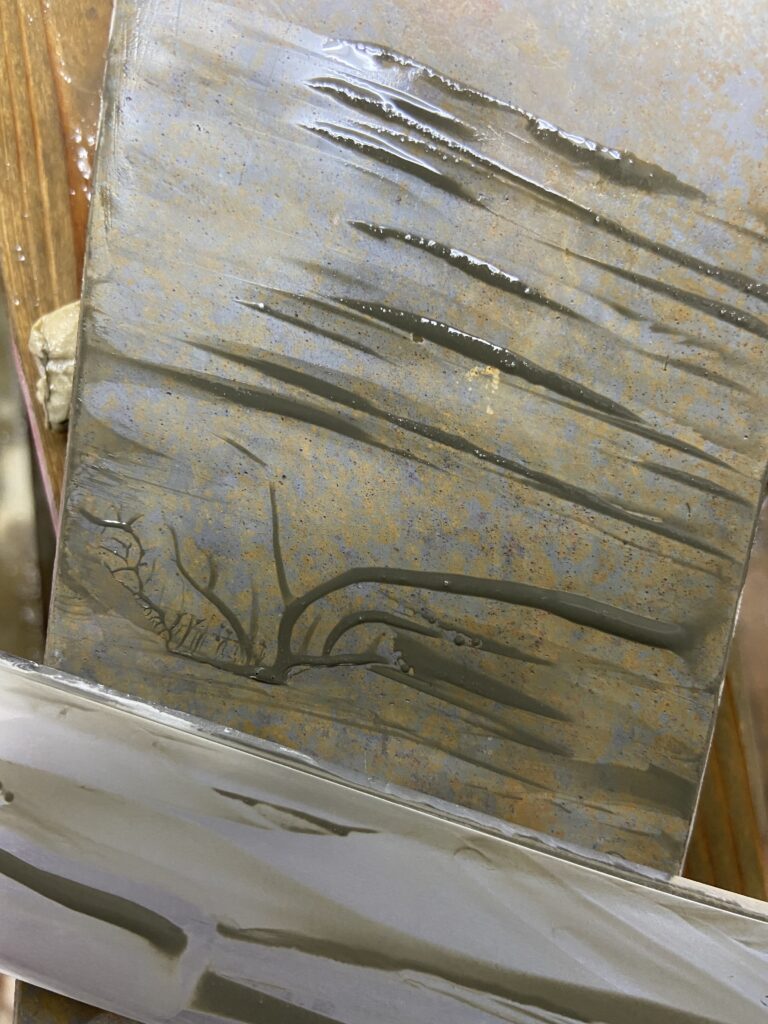

No.90

「天然砥石比較50〜59」と同産。左奥に写る石が通常サイズですので大きな原石です。

この石が好きで一時期大量に購入しました。数年後同じお店に行くとこのサイズで100万の値が付いていて、もう勿体なくてカット出来ません。

かなり重い石で硬過ぎかと思っていたのですが、小刀を当ててみると良い研ぎ味です。

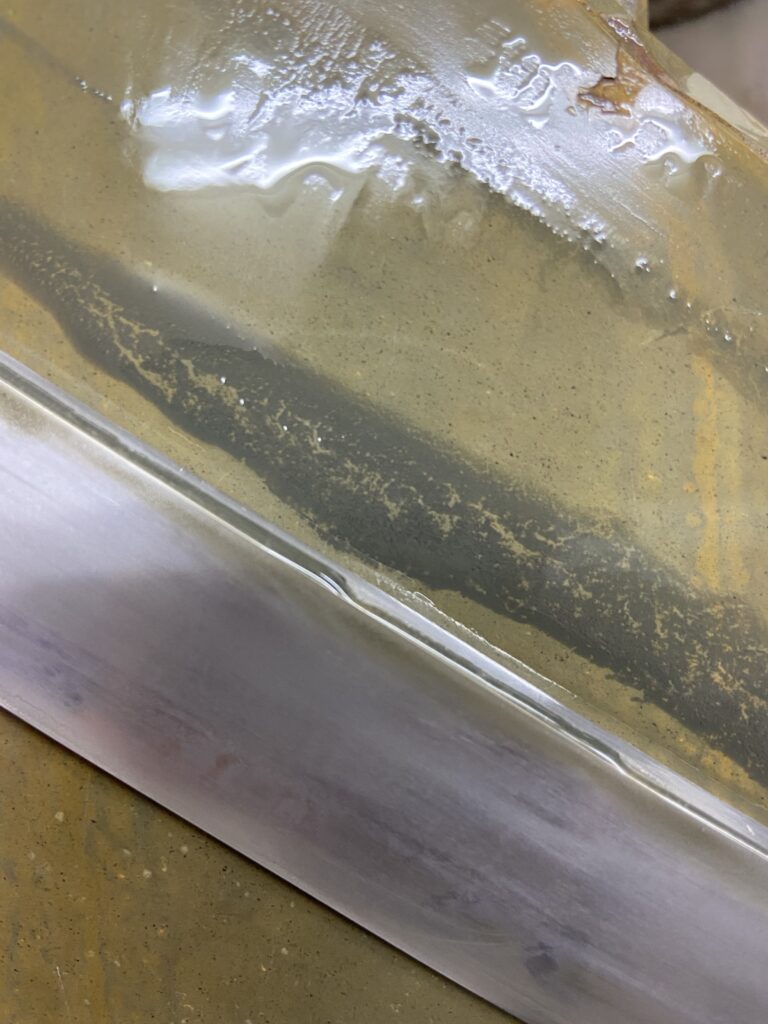

No.91

No.90と同産。刀を当ててみましたが、やはり強い研磨力。

因みにこの石は、ドラマ「遺留捜査」の第5シリーズ 第6話で、殺人事件の凶器として使用されました。確かに凶器になる重さです。

N0.92

山不明。

No.93

山不明。

No.94

山不明

No.95

中山っぽいです。

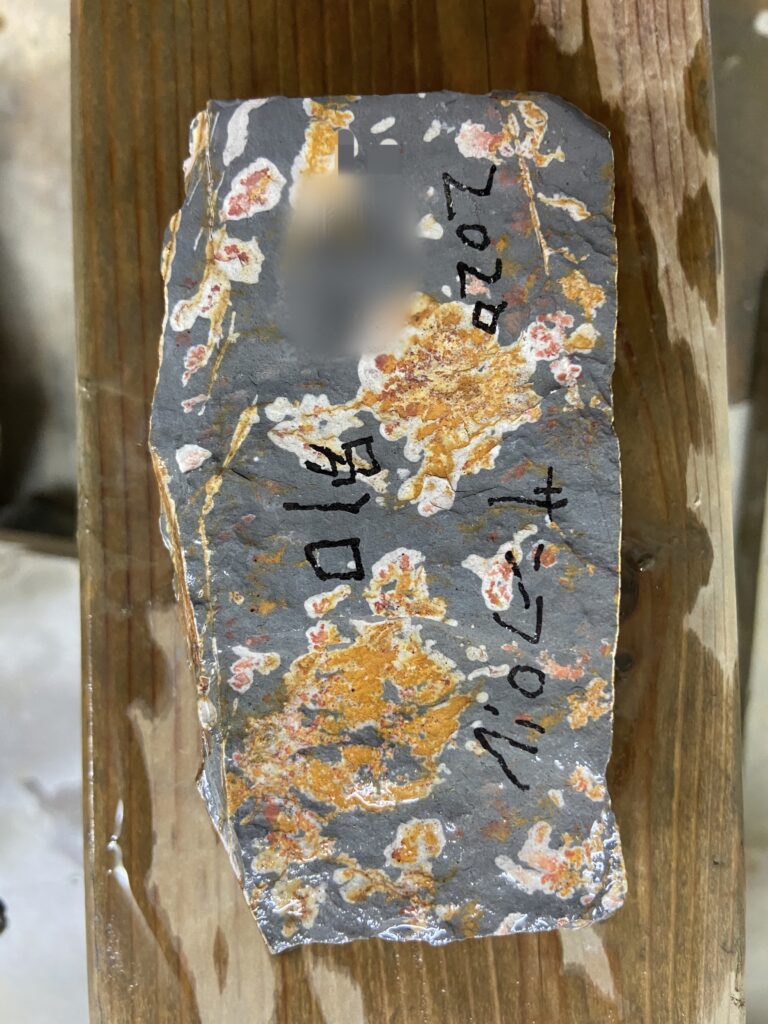

No.96

山不明。赤ピンと呼ばれるタイプでしょうか。

刃物を研がれる方は砥石に詳しい方も多く、今回UPのこれらの砥石も見れば直ぐにどの山産かお分かりになるはず。

No.97

山不明。

No.98

山不明。

No.99

山不明。

No.100

山不明。

内曇系の砥石は地を引く物は少ないのですが、No.93~97、そしてこのNo.100などの層には地を引く砥石が多くあります。

単に一般的な刃物を切らせるだけなら問題無しですが、刃物の地と刃先をより精密に研ぎたい人には地を引く砥石は使えません。

そして刀の研ぎに一番使えない砥石が地を引く石です。

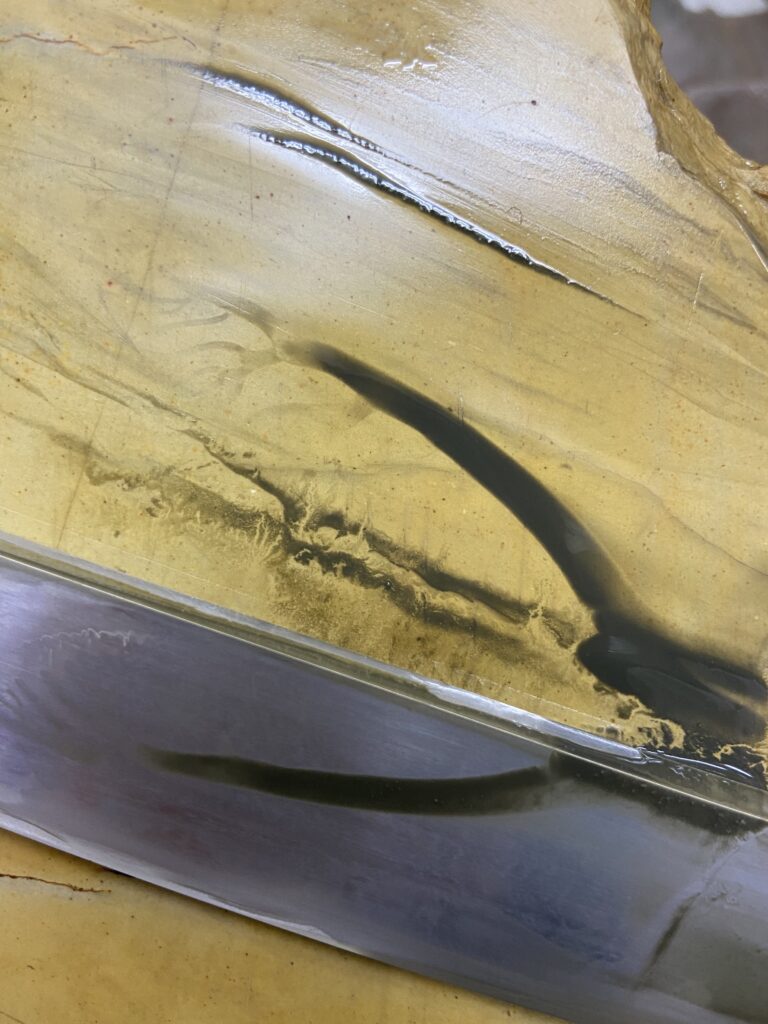

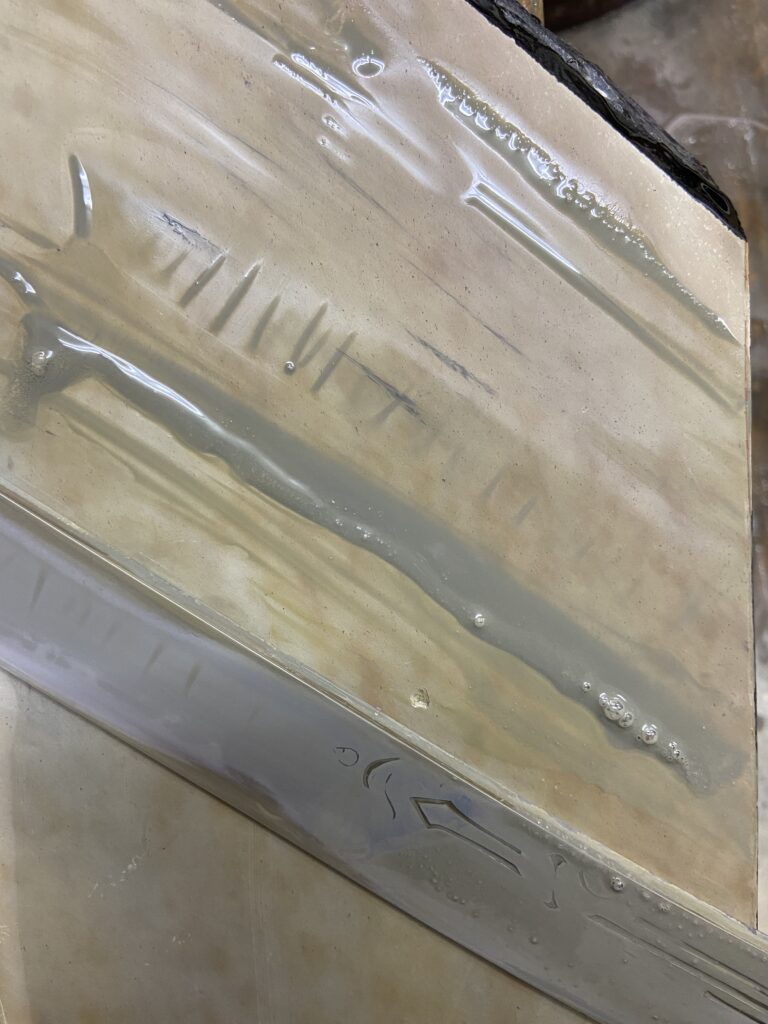

側面に手引きの跡がありました(側面写真に写る砥石の右半分が柾目状の手引き跡)。かなり古い時代に産出された石です。

「手引きとは」

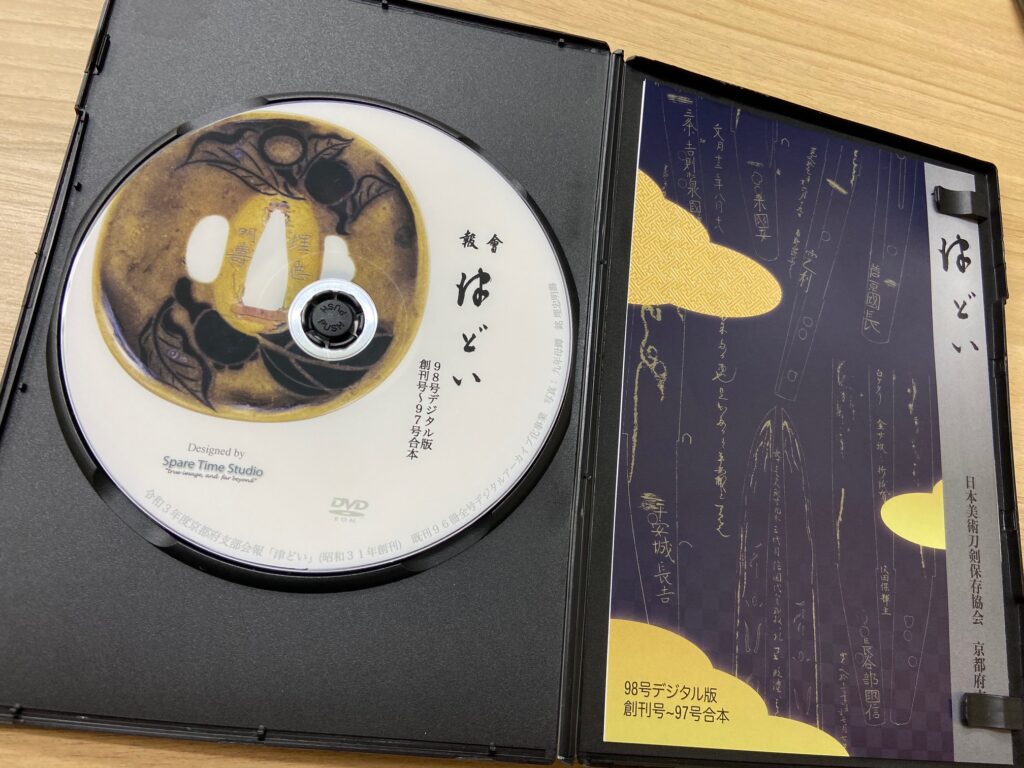

支部会報「津どい」合本

京都府支部では昭和31年以来会報を発行しています(初期は「會報」、その後名を改め「津どい」となりました)。

現在97号まで来ていましたが、京都府支部ではこの度、98号をデジタル版として、創刊号~97号までの合本を制作しました。

長年編集委員を務めて下さった加藤静允先生のとある号の編集後記にこの様に記されておりました。

「これだけ継続して会報が出せている支部が全国でいくつくらいあるのでしょうか。あまり立派な冊子とは言えませんが、会の記録報告をまとめ続けて行くのは会のお世話をされる支部長はじめ理事の方々の並々ならぬご努力のたまものでありましょう。例会の記録原稿や押型資料写真を揃えてお送り下さると頭が下がります。ある物事を研究考察するとき、生の資料というものが最も大切で重要です。長い間積み重ねてきた京都支部の会報は後の世に一つの生の資料となることを確信します。情報資料整理の進む世の中、データベースに入れられて次の世代の同じ趣味を持つ人達を楽しますことが出来るでありましょう。」

先輩方が作って下さった生の資料を良い形で残す事が出来ました!

天然砥石比較 83~88

砥石屋さんに通っていると、サンプルやお土産品的に砥石を頂く事があります。それは未経験の砥石を試させて頂ける貴重な機会。

たかがサンプルと侮るなかれ。思わぬ名砥に出会う事もしばしばで。

「天然砥石比較 34〜47」のNo.46は、おそらく現在一番活躍中の主力砥ですが、これもサンプル品。

以下サンプル砥石を幾つか。

No.83 風化が進んでいてヒケが入ります。

No.84 この山独特の引き味で、焼きが高く硬い刀の刃砥に使用できます。

No.86 最近はこの手の刃艶が仕事が早くて好み。

No.87 硬い刀に限りますがナルメ用。

No.88 何年の8月か忘れてしまいましたが「注目」と記しています。「天然砥石比較22〜26」、この辺りの石と同種という意味だったかと。今回引いてみましたがやはり良い刃引き。以前は刃艶になった時にどうなのかを視野に入れて居ませんでしたが、試すべきだと感じました。

天然砥石比較 78〜82

No.78

砥石硬度 5/10

研磨力 4/10

刀身は末相州。刀身硬度6/10

No.79

砥石硬度 6/10

研磨力 3/10

刀身は末相州。刀身硬度6/10

No.80

砥石硬度 6/10

研磨力 6/10

刀身は末相州。刀身硬度6/10

No.78 見た目からあまり使って来ませんでしたが、若干締まり気味の刃砥として良い石です。

No.80 いつ頃の産出でしょうか。非常に良い石です。おそらくかなり古い時代の物ではないかと思うのですが。ヤケていない部分のこの独特の色合い、やはりこの手の石は高レベルですね。

No.81

砥石硬度 7/10

研磨力 5/10

刀身は末相州。刀身硬度6/10

No.81 内曇砥の地砥です。

内曇の地砥として良い石ですが、私は内曇の地引き工程に内曇砥はあまり使いませんので、今後も使う機会は少なそうです。

No.82

砥石硬度 6/10

研磨力 7/10

刀身は末相州。刀身硬度6/10

大分以前に発見し、その後行方不明になっていた砥石が出て来ました。

「天然砥石比較 50〜59」のNo.50、「刃艶重要2」がありましたが、実は今回見つけたNo.82が「刃艶重要1」。

これが見つかっただけでも「天然砥石比較」をやった価値があった・・・と言いたい所ですが、実は「刃艶重要3」まであったんです。

「3」も何も記していませんが見れば分かるんです。がしかし見あたらず。。どこに置いたのか。

にしても、引き砥として久々に試してみましたが、最上の刃引きです。最上の刃引きにして最強の刃艶。スーパー砥石ですな。

一見大平に見えますがしかし、どうも大平ではない気がするのですが、どうなんでしょうか。

(研磨力数値はこの刀身に対しての物です。全ての砥石を試しまとめた物を書いているのではなく都度の感覚での数値です。)

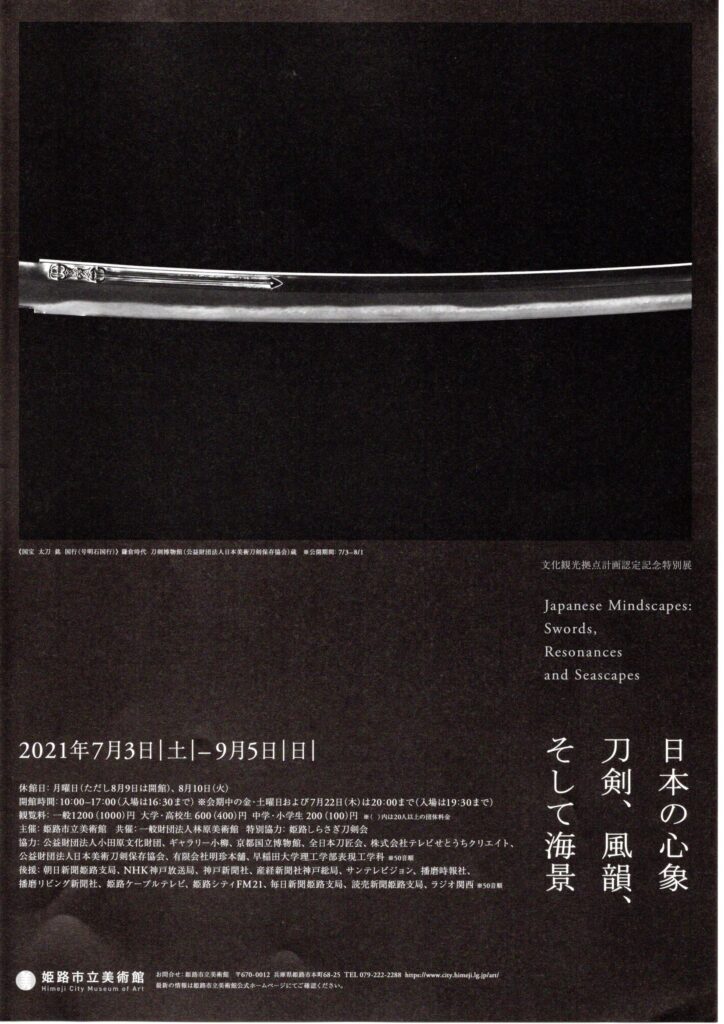

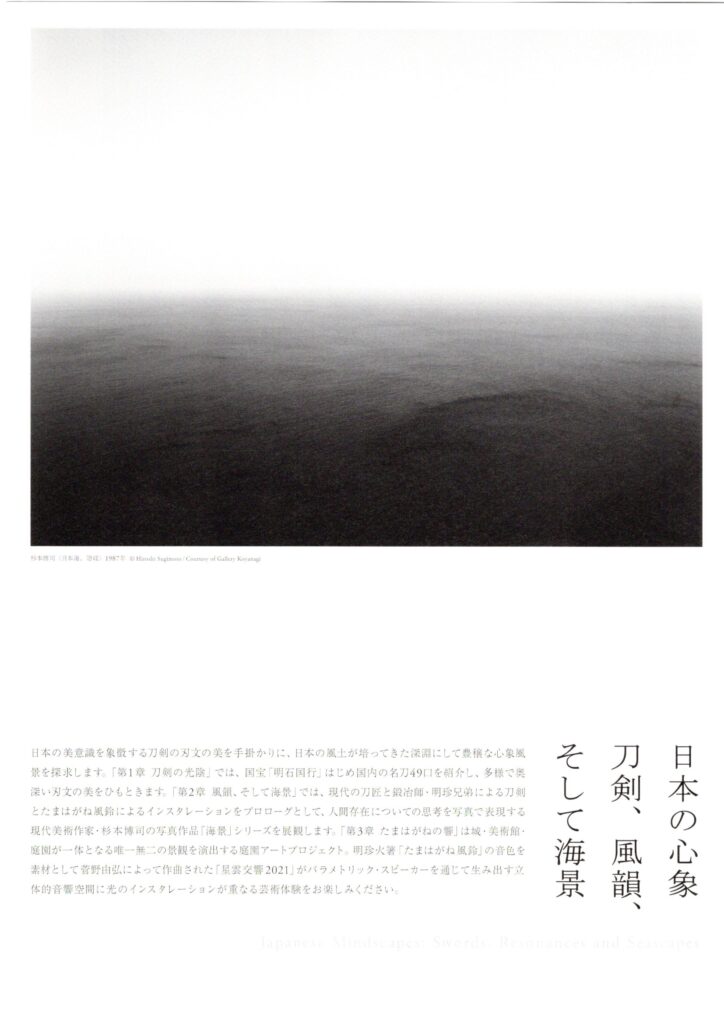

「日本の心象 刀剣、風韻、そして海景 」

詳細は「姫路市立美術館HP」をご覧ください

趣旨

本展は、日本の美意識を象徴する刀剣の刃文の美を手掛かりに、日本の風土が培ってきた深淵にして豊穣な心象風景に触れ、その世界観の独自性、また普遍性を多彩な視点で探求しようとするものです。第1章「刀剣の光陰」では、国内の名刀29口とともに当館所蔵・寄託の姫路ゆかりの刀剣20口を紹介し、多様で奥深い刃文の美をひもときます。第2章「風韻、そして海景」では、現代の刀匠と鍛冶師・明珍兄弟による、音(玉鋼火箸)と光彩(刀剣)のインスタレーションをプロローグとし、時間や人間存在についての思考を写真で表現する杉本博司の写真作品、「海景」シリーズを展観します。第3章「たまはがねの響」では、美術館の前庭を活用し、明珍火箸(兵庫県指定伝統工芸品)の音色を素材に制作した音楽作品を、菅野由弘(作曲家)の制作・監修の下、光と音のインスタレーションとして展開します。

会期

令和3年(2021年)7月3日(土曜日)から9月5日(日曜日)まで

休館日

月曜日(ただし8月9日は開館)、8月10日(火曜日)

観覧料

一般:1200(1000)円 大学・高校生600(400)円 中学・小学生200(100)円

( )内は20人以上の団体料金同展入場券で常設展示室もご覧いただけます。

主催

姫路市立美術館

共催

一般財団法人 林原美術館

特別協力

姫路しらさぎ刀剣会

協力

- 公益財団法人小田原文化財団

- ギャラリー小柳

- 京都国立博物館

- 全日本刀匠会

- 株式会社テレビせとうちクリエイト

- 公益財団法人日本美術刀剣保存協会

- 有限会社明珍本舗

- 早稲田大学理工学部表現工学科

後援

- 朝日新聞姫路支局

- NHK神戸放送局

- 神戸新聞社

- 産経新聞社神戸総局

- サンテレビジョン

- 播磨時報社

- 播磨リビング新聞社

- 姫路ケーブルテレビ

- 姫路シティFM21

- 毎日新聞姫路支局

- 読売新聞姫路支局

- ラジオ関西

イベント

会期中次のイベントを開催します。詳しくは各イベントのページをご覧ください。

- オープニング記念トーク「日本の心象風景」 青木 保氏(文化人類学者・元文化庁長官)ほか

- ディスカッション 「エンターテイメントから始まる、もっと自由な刀の楽しみ方」 橋本麻里氏(アートライター)ほか

- 講演会「たまはがねの絶景」 明珍宗裕氏(刀匠・本展出品作家)、明珍宗敬氏(鍛冶師・本展出品作家)、 植野哲也氏(本展監修・林原美術館主任学芸員)

- 講演会「姫路ゆかりの刀剣」 末兼俊彦氏(京都国立博物館主任研究員)

- 「刀剣の光陰」解説会 森岡榮一(当館学芸員)

- 子ども鑑賞会

刀剣乱舞-ONLINE-コラボレーション企画

「日本の心象 刀剣、風韻、そして海景」に「国宝《太刀 銘 国行(号明石国行)》が展示されることを記念し、刀剣乱舞-ONLINE-とのコラボ企画が決定しました。

姫路市立美術館では刀剣男士・明石国行の等身大パネルの設置とコラボ記念グッズの販売を行います。

詳しくは専用ページ「刀剣乱舞-ONLINE-コラボのお知らせ」のページをご覧ください。

「日本の心象 刀剣、風韻、そして海景」プレスリリース (PDF形式、2.68MB)

天然砥石比較 74〜77

中山産。刀剣の研磨では角砥として使う研師は少ないと思います。

通常は↓の様なコッパから地艶を作り使用します。

久々に中山の黄板をネットで探してみましたが、殆ど見つかりませんでした。数年前まではまだ入手出来たんですが・・・。

No.76は砥台から大きくはみ出すほどの大きさ。厚さも5㎝を超えます。今では恐ろしくお高い砥石なんでしょう。

刀剣文化はますます赤信号です。

No.75、良い研ぎ味。たまに使っています。

砥石の世界をよほど理解してからでなければ、砥石に押してある印だけを頼りに手を出すべきではないと思います。危険がいっぱいな世界で。

(因みにNo.77は大丈夫だそうです)

よく「”ほんやま”(本山)」といいますが、この石の印にある「正本山」の事です。

ネットで見てみましたら「しょうほんやま」と読むと書いてあったりするのですが、昔、畑中さんの所に行った時、「”ほんやま”と呼ばれているのは登録商標の”じゅんしんしょうほんざん”(純眞正本山)の通称だ」と教えて頂いた記憶があって。「しょうほんざん」と仰っていた様に思うのですが、記憶違いなのでしょうか。。 この辺りの石は刀研ぎの世界では鳴滝と総称してしまうので、砥石に少し明るい方には常識であろうそういう知識に乏しくていけません。

天然砥石比較 73

順調に落とす

私、人の名前を覚える事が苦手だったり、お顔とお名前が一致しなかったりするタイプなのですが、刀の銘や刃文、特に地鉄などは結構頭に残る人です(ただ私なんかより断然残る方を複数知っていて、毎回凄いなぁと感心する次第です)。

しかし一番記憶に残るのは内曇で、一度使うと硬軟や引き味、そして効き具合は、その見た目と共に記憶され、以後間違う事はありません(10代から内曇を引いているんだから当然といえば当然で、そんな研師は多いと思います)。こんな具合に刀の出来も一発で脳内に整理し記憶されるならば、入札鑑定では毎回凄い成績を叩き出せることでしょうに。。

さてしかし、毎回全ての内曇を使うわけもなく、限られた本数で事足ります。となると、10年20年と一度も使う事の無い石も結構多くて。

という事で「天然砥石比較」として、年々危うくなる自分の記憶の一助に、また備忘録としてブログに残しています。

しかし。HPアクセス数は順調に落ちます。毎日ゴロゴロと石の写真ばっかりですもの、そりゃ誰も興味なかろうて。。

まだしばらく”石”が続くと思います。すみません。