再刃

今年も、再刃の刀、或いは再刃と思われる刀、再刃とされていないが個人的に絶対再刃だと思う刀、また、再刃といわれているが個人的には再刃では無い可能性を感じる刀など色々見ました。

昔に比べ再刃判定は断然甘くなっていると感じています。私は再刃にうるさかった時代も知る世代であり、それ以前はもっと厳しかったのかもと思ったりも。。

再刃の事はまた書きます。

今年も、再刃の刀、或いは再刃と思われる刀、再刃とされていないが個人的に絶対再刃だと思う刀、また、再刃といわれているが個人的には再刃では無い可能性を感じる刀など色々見ました。

昔に比べ再刃判定は断然甘くなっていると感じています。私は再刃にうるさかった時代も知る世代であり、それ以前はもっと厳しかったのかもと思ったりも。。

再刃の事はまた書きます。

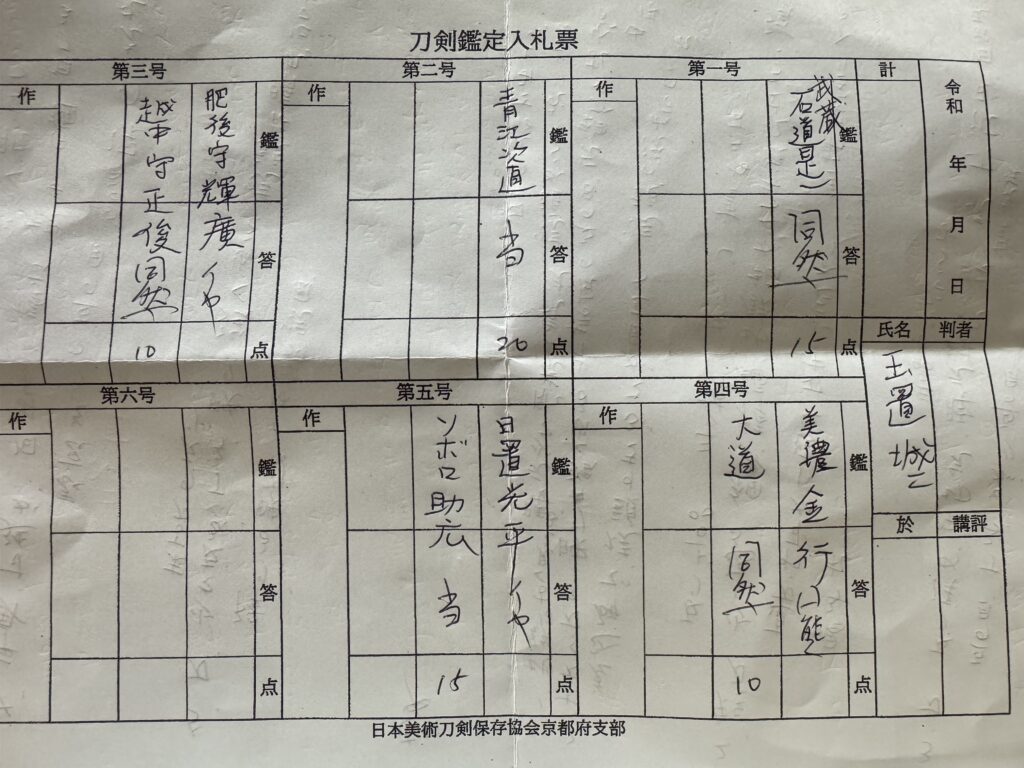

1号 太刀・刀

反る。差し込み。地鉄は古く見える。腰少々荒れ。映り強い。若干角ばる互の目が全体に。片落ち風でもあり、少々逆がかる風も。腰の房は細かく中程にかけて大きくなる。柾気無し。映りは焼き頭から上がる。

古く見えるが、差し込研ぎで焼き頭がコチャっとなるあの状態になっている。古名刀の差し込みでこの現象は見た記憶が無く。

現代刀の裸焼も差し込みよりも刃取った方がこの現象が抑えられるというか見えなくなるので、刃取る方が良い刀が多いように思う。

大慶にこの古刀の様な荒れは存在しないし匂口も大慶より大分硬く。ただ私は石堂で南北備前を見たことがなく・・・。ましかしこの匂い口はこれか。

初代是一と入札。

2号 短刀

9寸ほどか。重ね薄い。三棟。少し反る。よく詰み、しかし細かく肌立ち、そして強い。僅かに湾れる直刃で強みがある。明瞭な金筋。

帽子丸。返り上品。

先日、青江の短刀について考えていたところで。何故にあの茎仕立てなのかと。個人的には好きな仕立てではない。あの形じゃなければさらに評価が高いのではないか?とか。ただ、青江の逆丁子を手に取った記憶が無く、直刃も10年以上前、多分2回ほどしか手に取っておらず。そしてその直刃短刀について「何故これがそれほど評価されるのか?」と疑問に思った記憶が。

で今回2号を手に取り、もしもこれが青江ならば青江短刀の評価が高い事に納得、と思った。

青江次直と入札。

3号 刀

反り浅め。慶長みたいな。中鋒。腰元柾肌。映り気。白け気味。互の目、丁子、少数尖り。かなり沈む。三品にはならず。

美濃出来の慶長前だと思う。

この手の刀を見ると、ほぼ数が無いので間違っている事は分かっているが、新発見かもと思いどうしてもこれを書いてしまう。

肥後守輝廣と入札。

4号 脇差

平身寸延。幅広。三棟。反り浅く付く。白く細かく肌立つ。白け映り。

匂いの締まる互の目、湾れ。表裏揃う。フクラから深めになる帽子。先丸。

ぱっと見は金重風だが、金重でここまで締まるとも思えず、何よりフクラから深めになる帽子は無いはず。もっと下がると思う。

が、この互の目は捨てがたく。。

美濃金行と入札。

5号 刀

末古刀風に反る。映り強く出る。古風で見事な丁子。

焼き頭上は晴れ、谷に降りて来る様な映りが明瞭に。

非常によく出来た刀。石堂の丁子。刃中にも働くので康広ではない。

日置光平と入札。

然

当

イヤ

能

イヤ

3号。でしょうね。。肥後輝に入れるのはもうやめます。越中守正俊と入札。

4号、やはりこの帽子の行きようはもっと降りますよねぇ。大道と入札。

5号。もしかして石堂じゃないのかも。個人的にはここまで凄い物を見た経験はないが。そぼろ助広と入札。

然

当

然

然

当

1号 刀 銘 (菊紋)出羽入道泰信法橋源光平

寛文三年八月日

2号 短刀 銘 備中国住次直作

延文□年正月日

3号 刀 銘 源陸奥守大道作

天正四年二月吉日

4号 脇差 銘 兼房

5号 刀 銘 摂州住藤原助廣

青江の長い物でここまで良い地刃を多くは見ない。やはり短刀は良い鉄を使っている。

そぼろ、良いですねぇ。石堂の一文字と映りの出かた等色々比較してみたい。現状見分ける自信ゼロ。

備前物、応永年紀、生茎の太刀を拝見。

刃長二尺三寸七分、反り一寸一分。

重ねは約8ミリ。とにかく減っていない完璧な太刀です。

上身はもちろんですが、茎の良さに驚きました。

備の直ぐ上に太刀鐔の跡がありますが、それ以外は非常に状態が良く。

もちろん茎の反り伏せもなく、茎尻の棟先まで完全な反りを残しています。

茎尻は浅い栗尻。中ほどから茎尻にかけて絶妙に絞った風に、茎尻が微妙に張り気味で力強く感じます。しかし茎尻側から見て確認すると絞られていない。この力強さは茎棟先端一寸の反りのなせるところです。鎌倉太刀じゃなく応永にもこんな茎があるのですね。

生茎在銘は尊い。

度々書いた事がありますが、末備前にはあまり関心がなく今まで来てしまいました。

何故という理由は分かりませんが、”大和物が好き”、みたいなものだと思います。特に理由はないです。

あ、一つ上げるならば、戦国武将好きじゃないからかもですね。

文亀永正大永享禄天文弘治永禄、元亀天正文禄、こんな年紀がバンバン入る末備前を見て、ゾクゾクっとしない戦国好きは居ないと思いますが、それが無いのは大きいかもです。

ただそんな私も数年に数口、これはヤバいと思う末備前に出会います。

思い返してみますと・・・全く減っていない某俗名入祐定刀、全く減っていない俗名入賀光脇差、蔵から出て来たばかりの激烈に重い清光刀、某御宮様の祐定脇差、某御宮様の在光剣、某御宮様旧蔵の某光太刀。

何年でこれだけかを考えたら、7年程度でした。

これらを思い返すと私が感じる末備前の魅力は「減っていない古刀」にあるようです。

そんな中、世に出ず眠っている某末備前合作脇差を拝見。こんなのがまだ眠っていますか。。

いいですね、末備前。

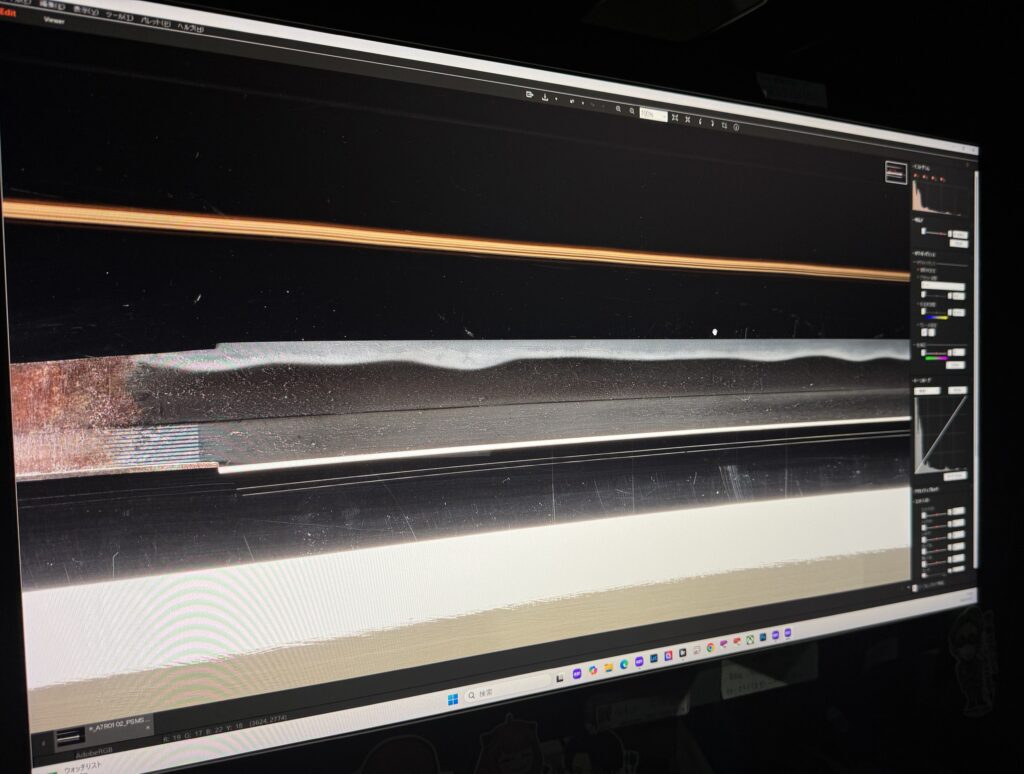

色んな経緯があって、大阪南堀江にある「STUDIO GIVE」さんにお邪魔して、カメラマンの野田正明さんによる刀の撮影を見学させて頂きました。

詳細は書きませんが、やはりプロの”こだわる”仕事は凄いですね。とにかく何から何まで勉強になりました。こだわりを諦めたら終わりです。こだわって研ぎをしなければ。。

お許しを頂いてモニター画像を一枚。

刀の写真撮影は既に明治時代から行われています。(詳細は刀美743号「日本刀の記録の歴史と今後の展望~押形の再評価について~」井本悠紀)

当初は単に刀身全体を写しただけのものでしたが、銘を鮮明に記録する、地肌を写し出すなど、刀剣写真への要望は高まり進化してきました。

現在目にする刀身画像はスキャナーによる物の方が多くなっていると思いますが、先日の撮影を拝見していて、カメラによる刀剣写真の今後の可能性を強く感じました。

展覧会図録などでは「写真のクオリティーの優先順位は必ずしも高いわけではない」という悲しい実情ですが、せっかく美しいものを扱う刀の世界なのですから、より美しく記録された写真で世に送り出して欲しい、そう願います。

古青江の守次×2,為次、貞次、包次、行次、無銘古青江と妹尾行国を鑑賞。

古青江の地鉄は縮緬肌と呼ばれる独特の風合いが特徴で、誌上鑑定では「独特の肌合いを呈し」などの様に、暗に縮緬肌と分かるワードで古青江へと誘導されるため、入札はそれほど難しいものではありません。

しかし刀の茎を隠した実際の入札鑑定では、地鉄の質感を自らの感覚で的確に判断しなければならず、それを根拠に古青江へと入札をする事は難易度が高いと感じています。

研師なのに今さら縮緬肌が難しいなどというのはちょっとどうかとも思うのですが、私は苦手で。。

今回も縮緬肌を感じようと意識を高めて鑑賞しましたが、やはり難しい。

古青江前提で見るので縮緬風を感じるだけで、古青江と知らずに見たらそうは見えないのではないか?また、古青江だからそう見てしまっているだけで、実際は他の同時代の地鉄と差が無いのではないか?などなど色々思ってしまい。

ただしかし独特の風合いがあるのは確かで、もっと感覚の解像度を上げて鑑賞の経験を積む必要がありそうです。

研ぎ疲れが原因の肌荒れ状態に関しては、古青江と他との違いは分かりやすく見分けがつきます。その原因が材料なのか製作工程によるものかは不明ですが、縮緬肌とも関係しているのかも知れません。

近年新たに出現した入鹿短刀の押形を採拓させて頂きました。

もしやと思い調べてみると光山押形に掲載の御品でした。尊い。

以下所見。

短刀 銘 □鹿住藤原實□(入鹿住藤原實綱:光山押形所載)

刃長 25.5㎝(八寸四分二厘) 僅かに内反り

元幅 22.3㎜(含庵23.7) 元重 6.3㎜(茎最厚部 7.1㎜)

目釘穴2

鑢目:筋違 茎棟:角(鑢不明) 刃方:角(鑢不明) 茎尻:栗尻

棟:庵棟

地鉄:小板目よく詰み、強く流れ、ほぼ柾目に見える。焼き込み部から焼き出し映りが強くでて先に向かい全身に広がる。

錵映り風だが粒子が細かく白け映りに近い。柾状に流れる映りの中に、流れる暗帯がある(入鹿肌)。

刃文:直刃に浅い湾れ。フクラ先に飛び焼きかかる(*力玉)。差表、頻りに棟角を焼く。

帽子:直に小丸。

銘の切り出しが区下の高い位置から始まるため、一字目の「入」は摩滅。最後の綱の字は朽ち込みで判読しづらいが、糸編の一部が残る。

光山押形でも既に「入」の字は消え、「綱」も朽ち込んで判読が難しくなっている状態が記録されており、状態は当時とほぼ変わらないと思われます。

短刀 銘 □鹿住藤原實□(入鹿住藤原實綱)

石華墨では銘の擦り出しが困難だったため、カーボンの採拓銘を加えています。

銘鑑に掲載の入鹿派の刀工は以下など。

在実(文明)

入鹿(時代不詳)

入鹿(応永)

入賀(時代不詳・数人あり)

景貞(永享)

景貞(応仁)

景貞(大永)

景実(応永)

景実(永享)

景実(文明)

景実(永正)

景綱(応永)

景宗(貞治)

景光(至徳)

景光(文正)

景光(明応)

包貞(文保)手掻の人で入鹿派の始祖という。

包貞(正慶)

兼実(大永)

定次(正長)

貞実(文安)

貞綱(天文)

貞宝(文明)

実重(延文)

実高(永正)

実次(永徳)

実次(応永)

実次(嘉吉)

実次(大永)

実次(永禄)

実継(文明)

実継(永正)

実綱(応安)

実綱(応永)

実綱(長録)

実綱(文明)

実経(永享)

実経(永正)

実就(応永)

実延(文明)

実弘(応仁)

実弘(永正)

実正(永禄)

実守(応永)

実山(文明)

実行(応永)

実行(永享)

実世(応永)

実世(応仁)

実世(永禄)

実可(永徳)

実可(応永)

実可(文亀)

実吉(明応)

実善(応永)

実能(永正)

真勝(天文)

真重(応永)

真高(永正)

真弘(永正)

真行(長録)

椙法師(応永)

俊実(天文)

仲国(正応)

仲国(長録)

仲国(永正)

仲真(正応)

仲真(応安)

仲真(長享)

仲次(時代不詳)

仲宗(時代不詳)

入西(時代不詳)

則実(永享)

則実(天文)

紀州住太作(時代不詳)

光長(応和)

本家(建徳)

本実(応永)

本宗(文和)

安定(天文)

康実(享禄)

賀実(永享)

上記中、上の字が實で下が糸偏の銘は実経・実継・実綱の三工ですが、現存数などから考えても實綱でよさそうです。

時代が下がると入鹿も特徴が薄れ、入鹿肌も見られなくなりますが、今回出現の實綱は入鹿肌も明瞭で、室町初期をくだらないのではと感じます。

實綱含めその他の入鹿押形。

*光山押形には書き込みがあり、崩しているので私には読みづらいのですが、とりあえず読むと以下の通り。

「刃造直ハタメスクナシカヘリ飛テフカシボウシノ所フトキ打ノケ 力玉トミユル物アリ 三枚五」

直刃で肌目は少ない。返りが飛び棟を焼き下げ、深い帽子に太い打ちのけと沸玉を焼く個所がある。こんな事なのでしょうか。。

その通りの出来です。

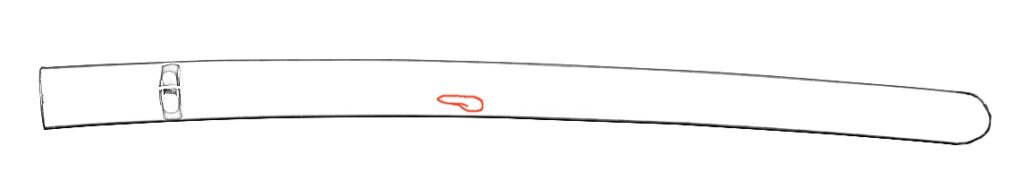

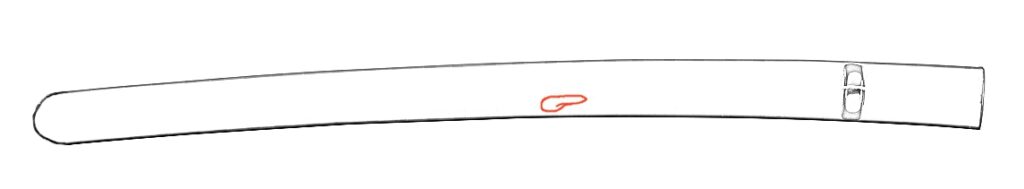

「法隆寺西圓堂奉納武器」の図版に載る馬手差拵を数えてみましたら、鞘だけの物と拵全体が残るものを合わせると18口ありました。(西円堂に残された刀剣類は総数6500口ともいわれますが、図版に載る拵(鞘のみ含め)は300に満たないと思います。馬手指拵といわれる物は掲載品以外にもあるのかも知れません)

それぞれのサイズや解説などは有りませんので見た目判断ですが、完全な短刀サイズと思われる物は5口。寸延び程度のサイズが6口、完全に脇差サイズと思われる物が7口でした。

この西円堂に残る馬手差拵で注目すべきは鞘に付く返角の位置です。

通常の拵に返角が付いた場合、図1の様に鞘の棟側に付きます。(短刀や脇差の場合もう少し鞘幅の中寄りになる場合が多い)

これが馬手差になると全てが反転するということで、図2の様に想像するところです。

しかし実際は図3の通り。

単純に全てが反転するのではなく、返角は刃側へと移動するのです。少なくとも西円堂の図版に載る物は全てこの仕様となっています。

この様に刃側に返角が付く事で、右腰(或いは体の前側に)に差した場合、刃を下に柄が後方にという事になります。

ただ、短刀サイズならばその様に差して抜くことが可能ですが、こんなに長い刃長の脇差を柄を後ろに右腰に差し、それを右手で抜くなんて無理なんです。

ということで、この馬手指といわれている脇差、実は刃を下にして左腰に差した物じゃないでしょうか。

「打刀拵」に大小の半太刀拵で刃を下にして差すタイプの掲載がありますが、あれの類似品ということで。

あ因みに、私武術の嗜みはありませんし、甲冑を身につけた事もありません。刀を振った事もないですね。ちと説得力に欠けますなぁ。。

某刀屋さんの動画で柄曲がり(振袖茎)の短刀や馬手指(右手指)についての内容がありました。

馬手指とは、体の左側ではなく右腰に差す物といわれている腰刀の一つです。

馬手指拵の現存品は少なく、その使用法についての記録も少ないことから、腰へのさし方、抜き方について様々な説があります。

某動画ではその使用法について詳しく解説されていて、抜くスピードが重要なため刃長が短くなければならない事など、いちいちご尤もと思える内容でした。

ただ馬手指でも短い物しか無いわけではなく、法隆寺西円堂に複数残る馬手指にはむしろ長い物が多いのです。

「法隆寺西圓堂奉納武器」の解説によると、「その刀身は菖蒲造の鎬の高い尖鋭な刀身か頑丈な両刃の打下し身が多い。刃の長さは一定しないが、一尺三、四寸を普通としている」とあり、図版に写る馬手指拵は、大小の小程に長い物多数です。

こんなに長い刀身は右にさして右手で抜くのはちょっとしんどいですよねぇ。一体どんな使い方をしたんでしょう。

最近振袖茎の短刀6口ほどと関わり、また自分でも銘が差し裏に切られた馬手指と思われる短刀を所持していますので、馬手指というものには興味があります。よく分からないというのがまたいいですし。

法隆寺西円堂

・法隆寺へ | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

・馬手差の拵を | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

・馬手差 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

・入鹿實可拝見。馬手差しのこと | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区