映り

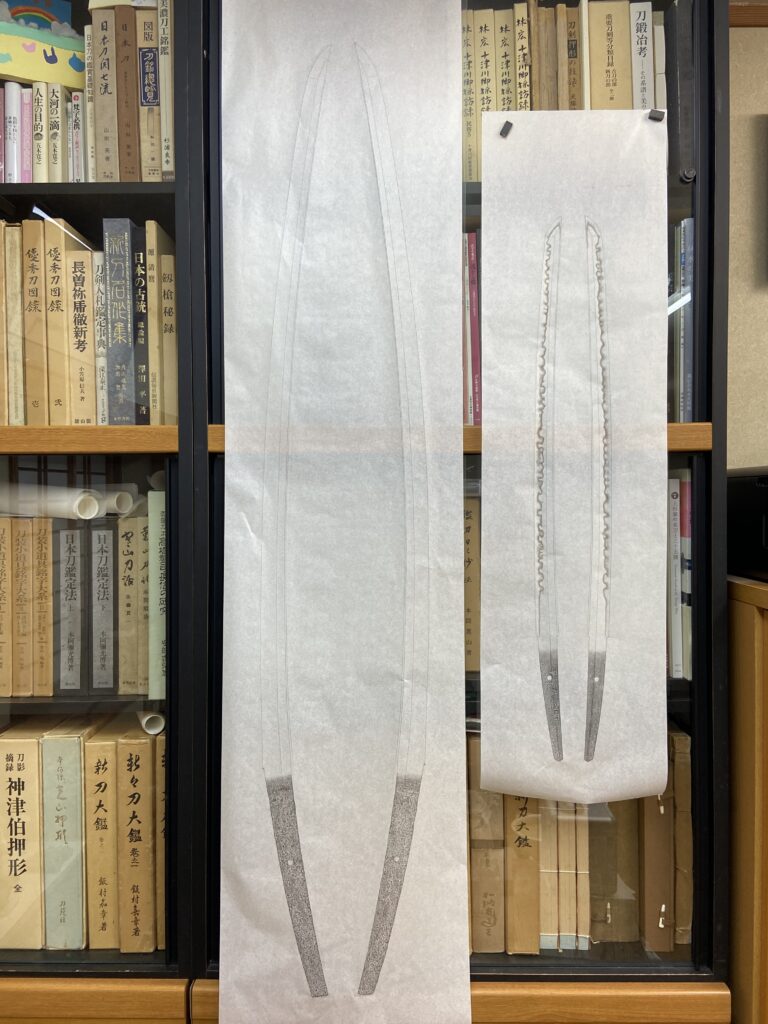

吉岡一文字生ぶ茎の太刀、内曇りを引く。

研磨前、全身発錆過多にて研磨必要状態。各錆部分研磨にて除去。発錆箇所多数につき内曇以降全身研磨。

図譜解説には「幽かに映りたち」と書かれ現物を見ても確かにその状態。というかほぼ映りは確認出来ない淡さ。

刃文は吉岡で良いと思うも、もっと映りがあってもよかろうに・・・。

旧研磨は内曇りの効きも良く、小肌を意識した良い研磨。刃取りは薄いが拭いもしっかり効いて好感の持てる仕上げ。

因みに砥当たりは非常に柔らかい。内曇りの研磨時間は新刀の5分の1程度か。つまり通常40時間必要なところを8時間で済む。それでいて明るさは新刀上作と同等かそれ以上。(時代が下るにつれ「柔らかい=眠い」となるが、古名刀は然にあらず)

今回内曇り刃砥を引き、映りの出現度合いに驚く。

焼き出しから横手下まで、こんなにも明瞭な乱れ映りが眠っていたか。。

映りは焼き入れにより発生する現象だが、研ぎ上がった刀に視認出来るかどうか、それは研磨次第。日々の研磨でよく分かっているつもりで居たが、ここまで鮮烈に体験したのは初めてかも。

元の木阿弥にならぬよう一旦置き、明日から新作下地研磨に入る。

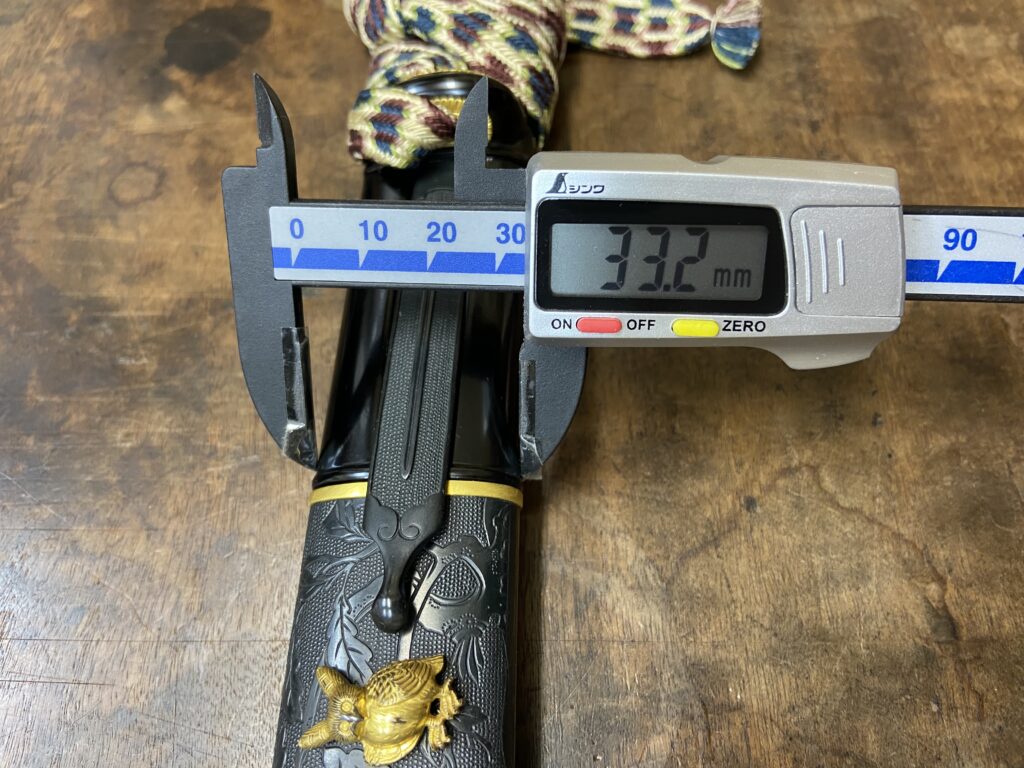

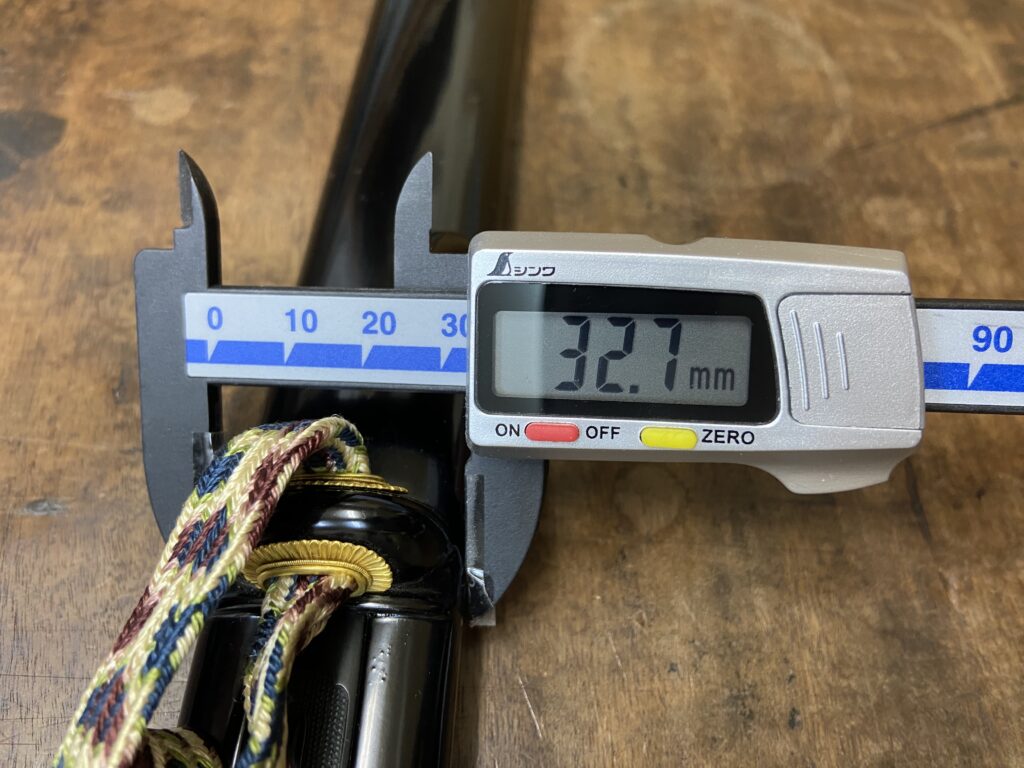

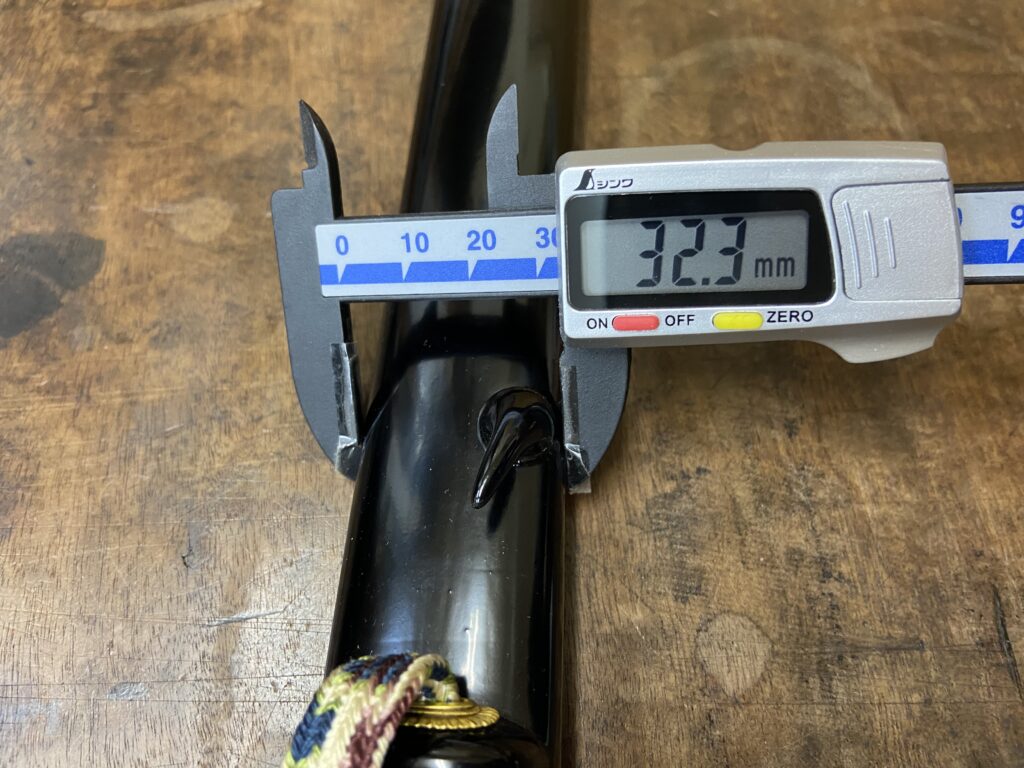

鉄の鎺

鉄鎺は古い太刀や薙刀に稀に見ますが、金着せ太刀鎺の様にスッキリスカッとした物は少ない様に思います。

時代の姿故でしょうか。それとも素材が原因か。

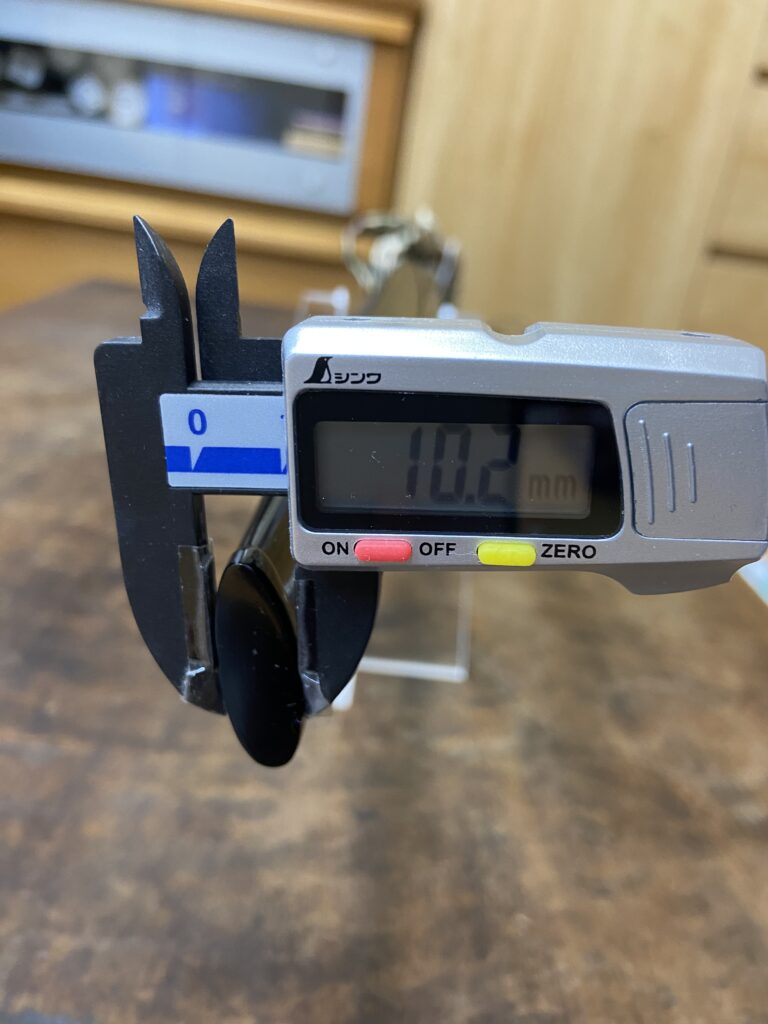

構造自体、鉄鎺は基本どれも結構薄いんです。しかし重い姿。

比重の関係上、金銀銅製よりも軽く感じるからなんだか頭が混乱するんです。軽いのに重い・・・。

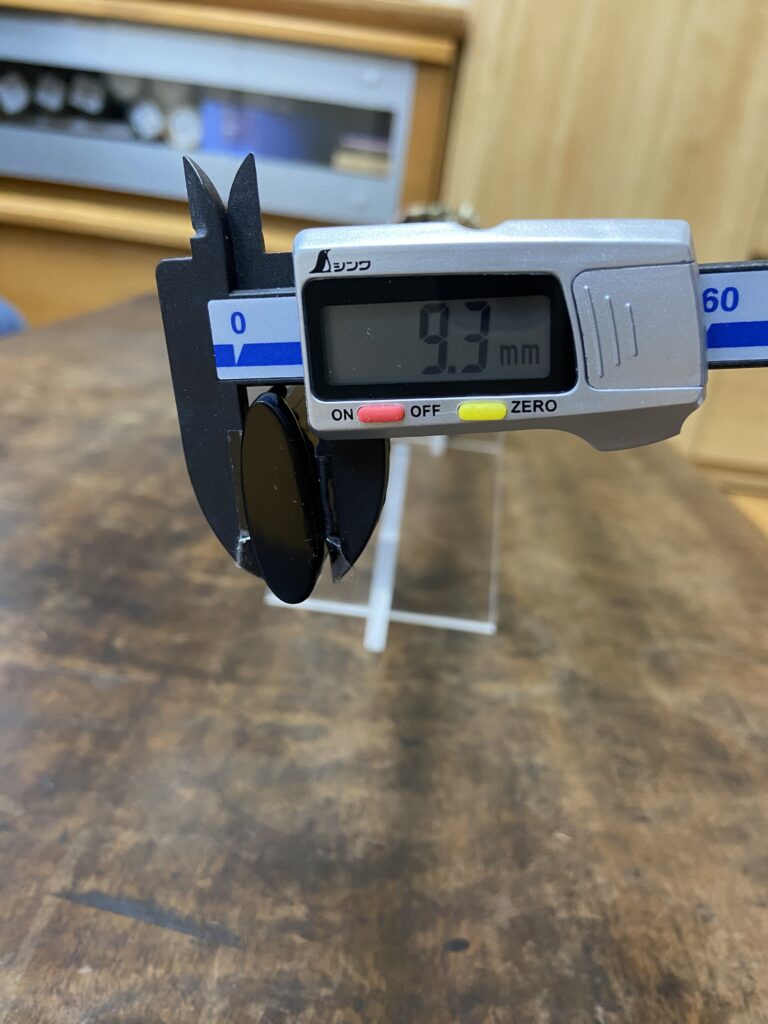

画像の通り刃方がこんなに厚いとどうしても野暮ったくなりますし、太刀鎺とはいえ踏ん張りも少ないし。

(画像の通り、棟に飲み込みが無いという事は刃にも無いという事になります)

古い時代の刀身はどうしてもそれなりに研ぎ減っていますので、鉄鎺が残っていてそのまま使用されている場合、刀身よりも鎺が一回り大きく見えてしまい、鎺が余計野暮ったく見えてしまうという事も。

しかし古い時代の太刀で、刀身製作当初の鉄鎺を今も使えているなんて奇跡なんです。

木兎の拵

重要文化財で春日大社所蔵の柏木兎腰刀の写しを久々に拝見。

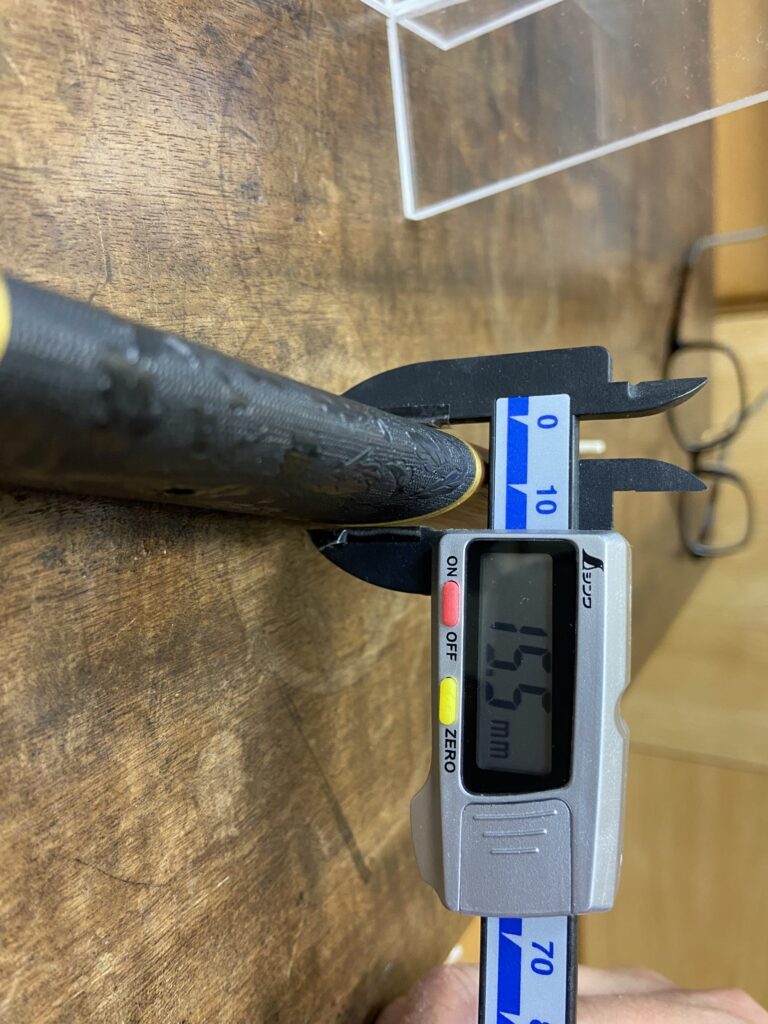

またざっくりと計測させて頂きました。

うちの田舎ではフクロウの事を「ふるつく」といいます。

高2の時、郷里の杉山で野生のフクロウを見たことがあります。トビより一回り大きく、目の前の杉枝に無音で飛来。

映画の主人公が山で鹿に出会うあのシーンの様に、深閑な空気を感じた記憶は鮮明です。

あの時のフクロウにこの耳みたいな毛はあったかなぁ・・・。

今は夏の深夜この研ぎ場で窓を開けると「フルツクフーフーッ」とフクロウの鳴き声が聞こえます。

「ふるつく」の呼び名は鳴き声から来ていたんですね。京都で初めて知りました。

所持されている方も今回初めて気が付かれたそうですが、目貫の目釘部に文字が切られていました。

作者銘で「脩」かとも思ったのですが、行人偏に見えますし・・・。

もしかして「循」でしょうか。

上野さんの雅号や作品に刻まれてきた文字や銘文を存じ上げず分からないのですが、もしも循だとしたらなんだか素敵な意味な気がします。

柏木兎腰刀(かしわみみずくこしがたな) | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)

柏木兎腰刀– 第一室刀剣 | 上野の博物館 (sakura.ne.jp)