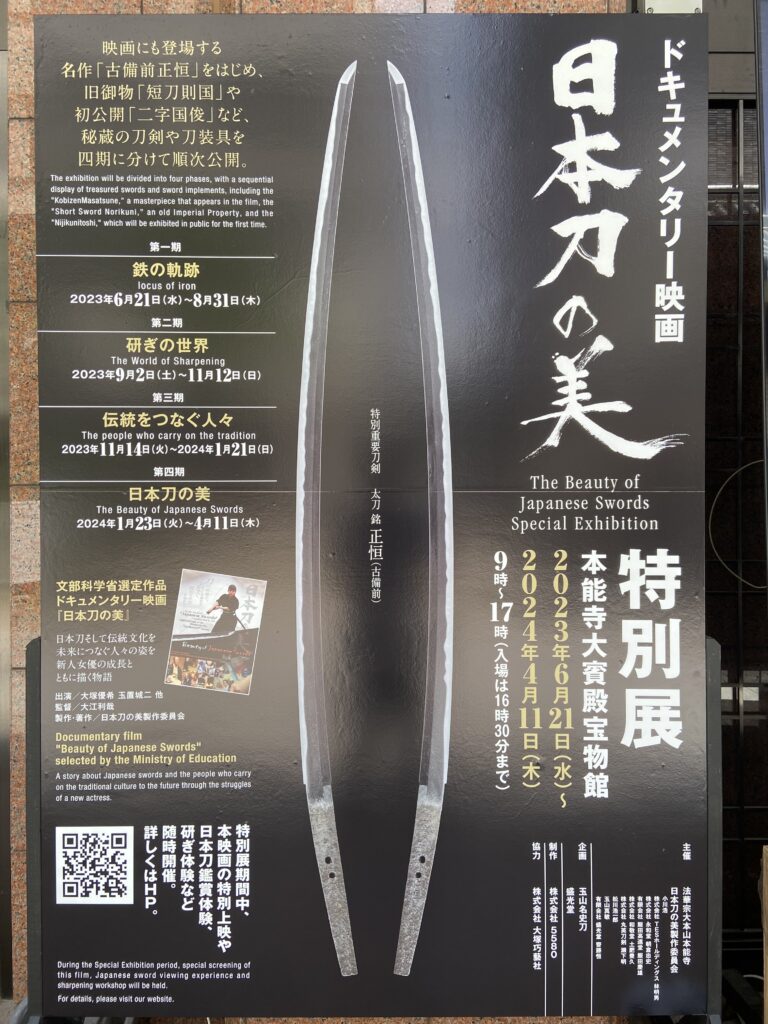

無題

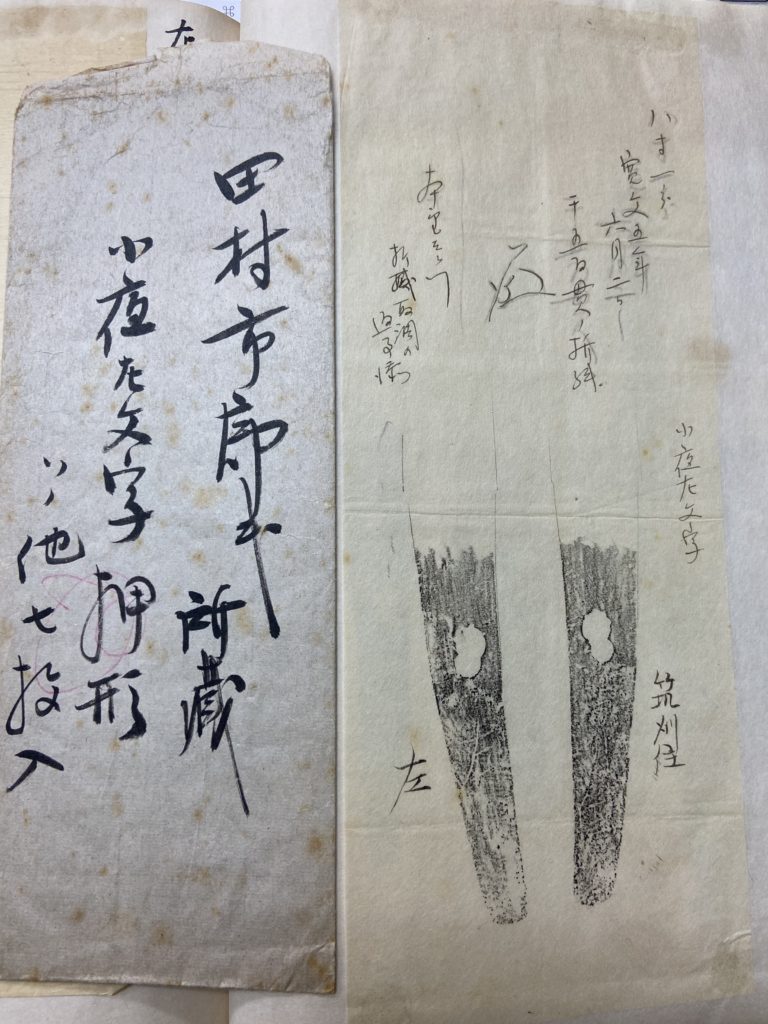

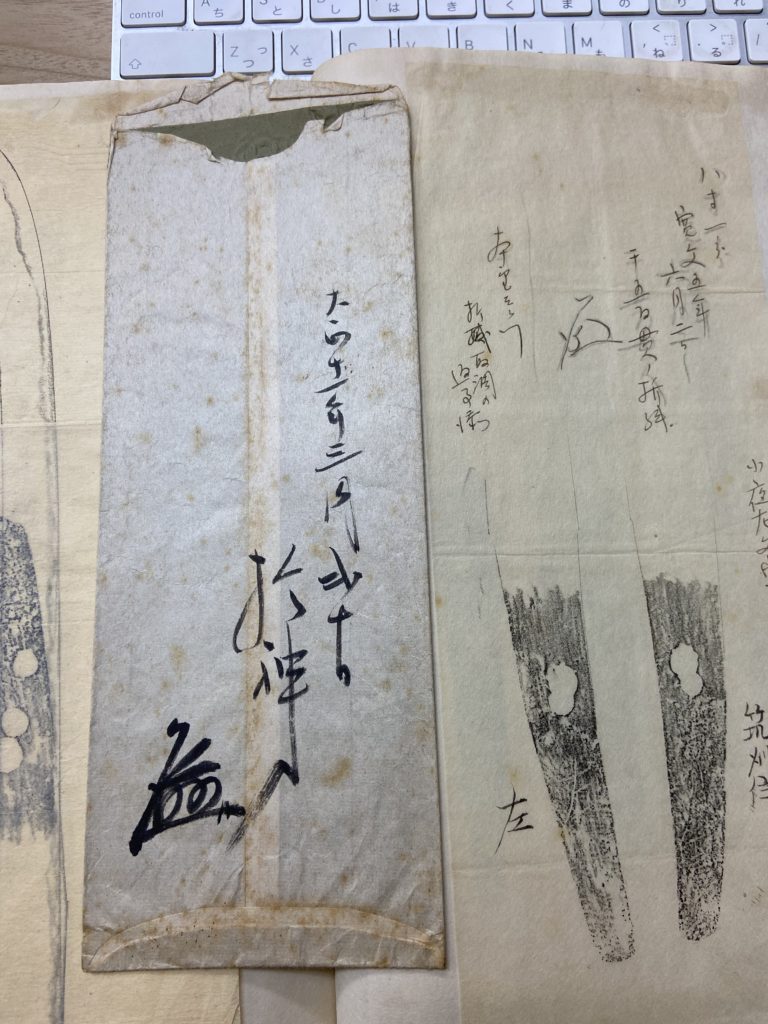

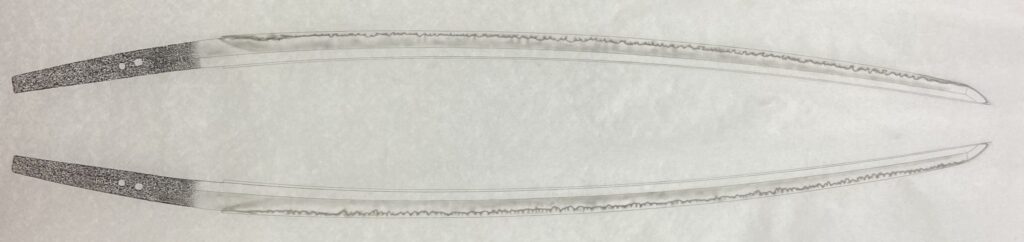

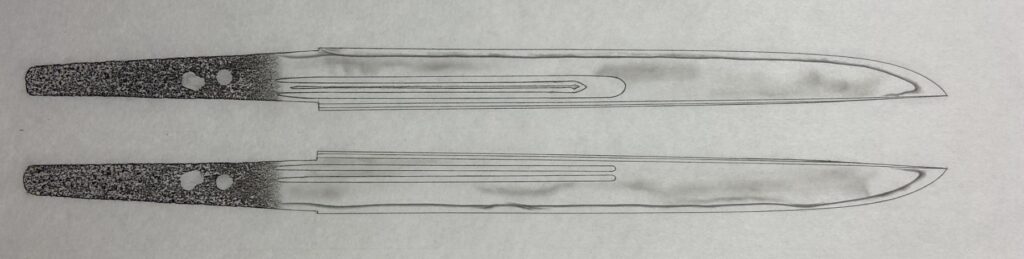

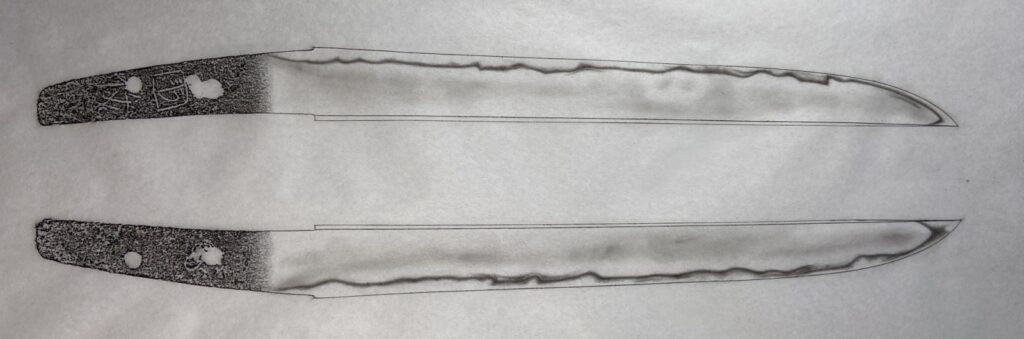

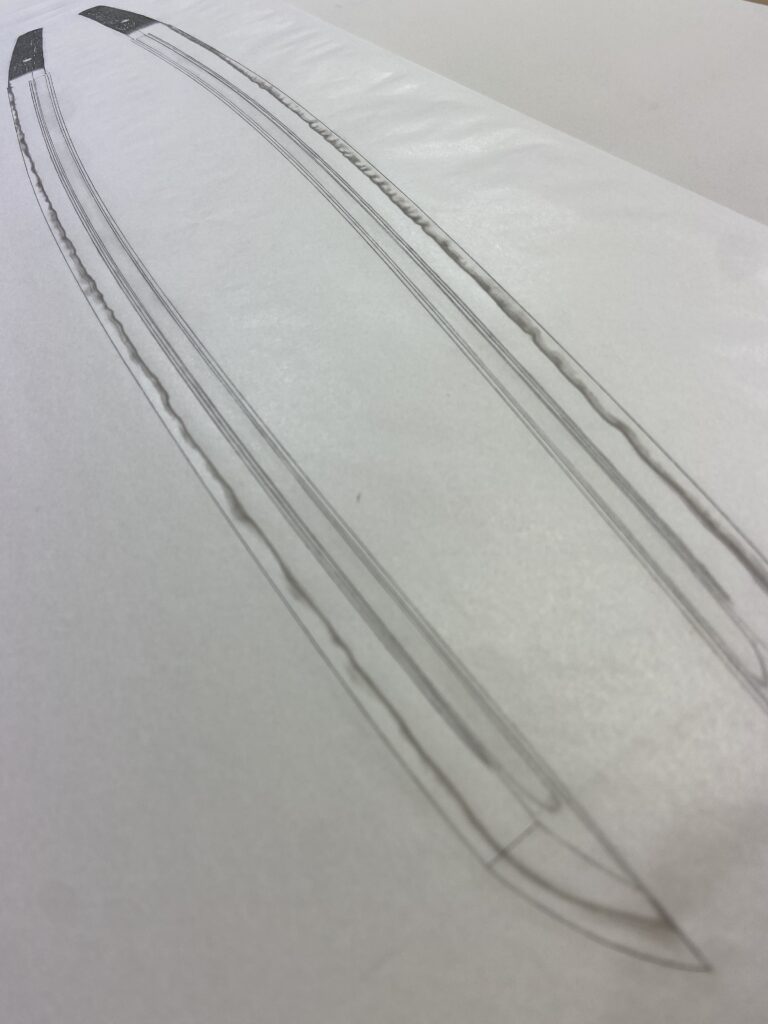

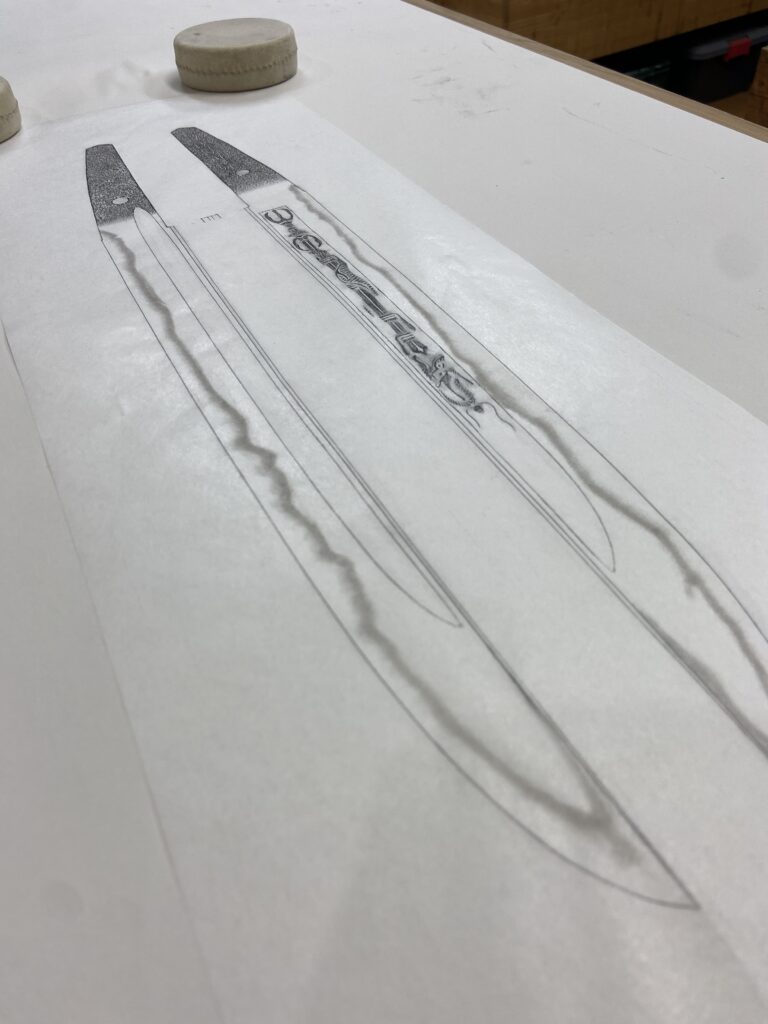

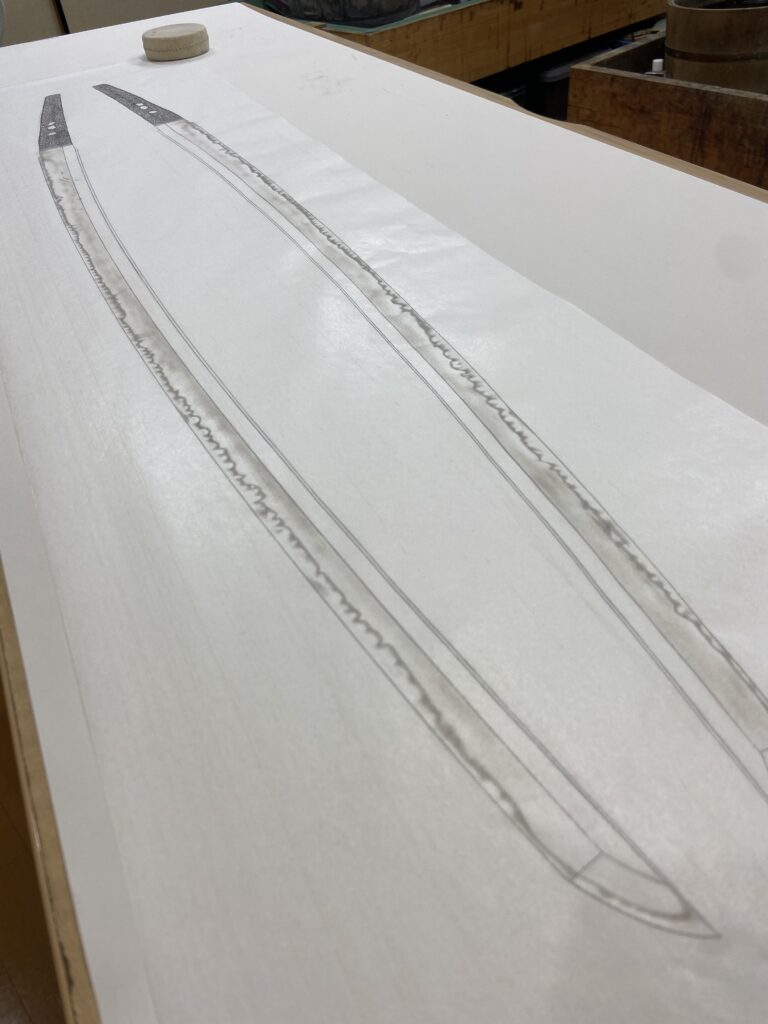

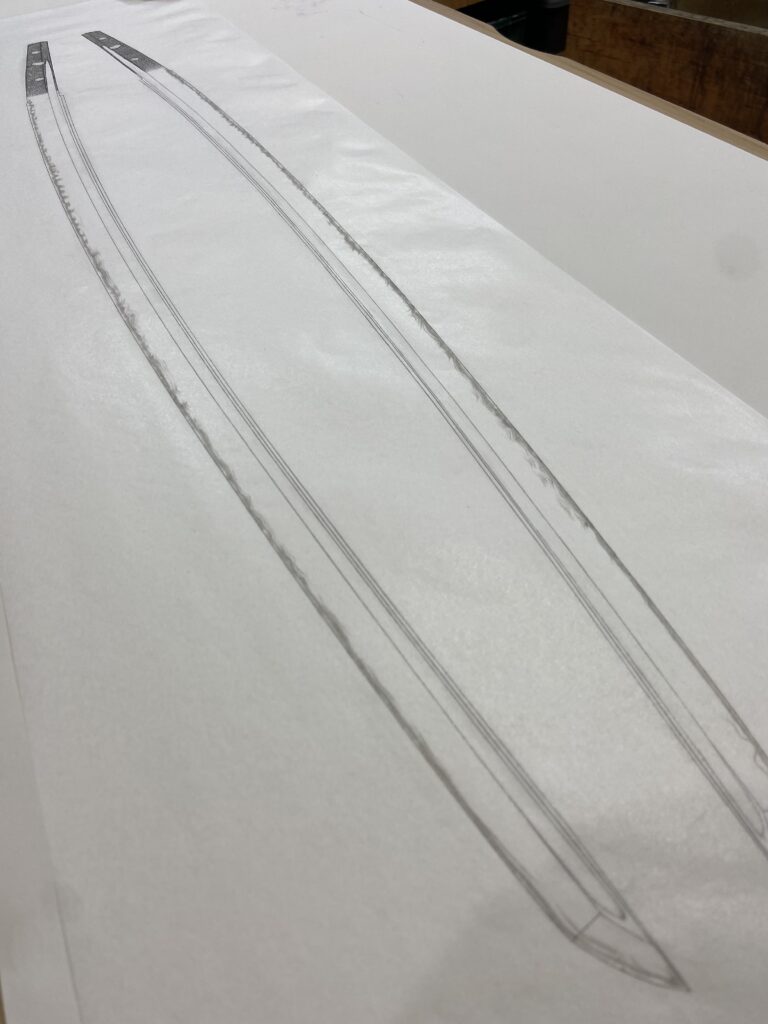

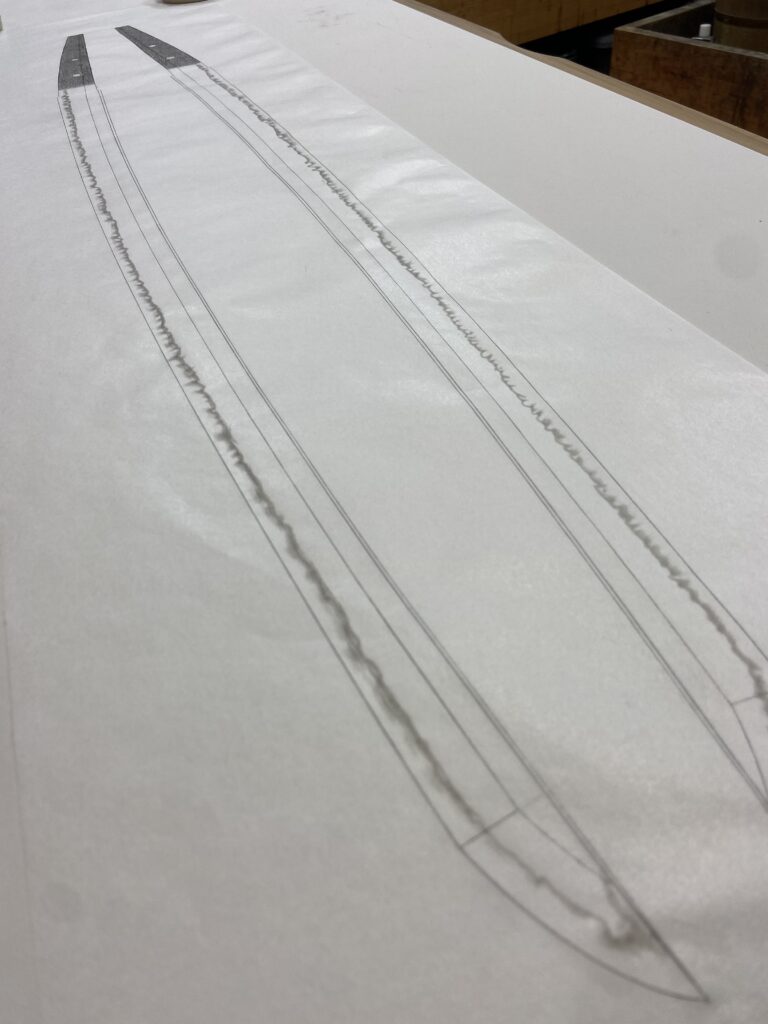

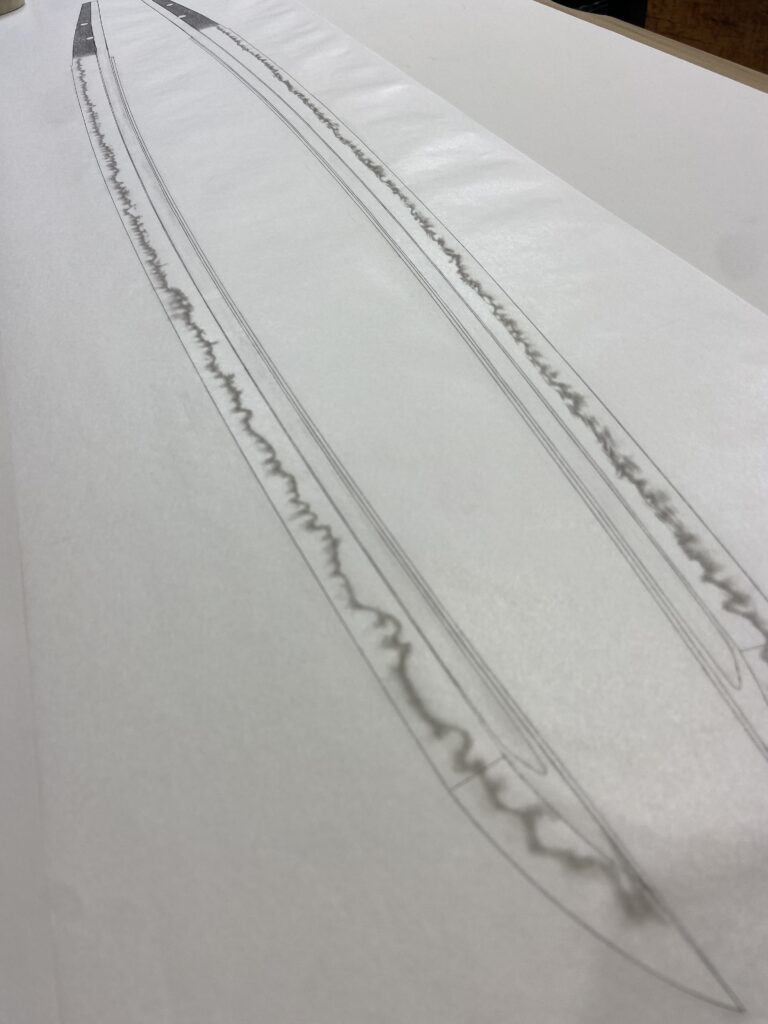

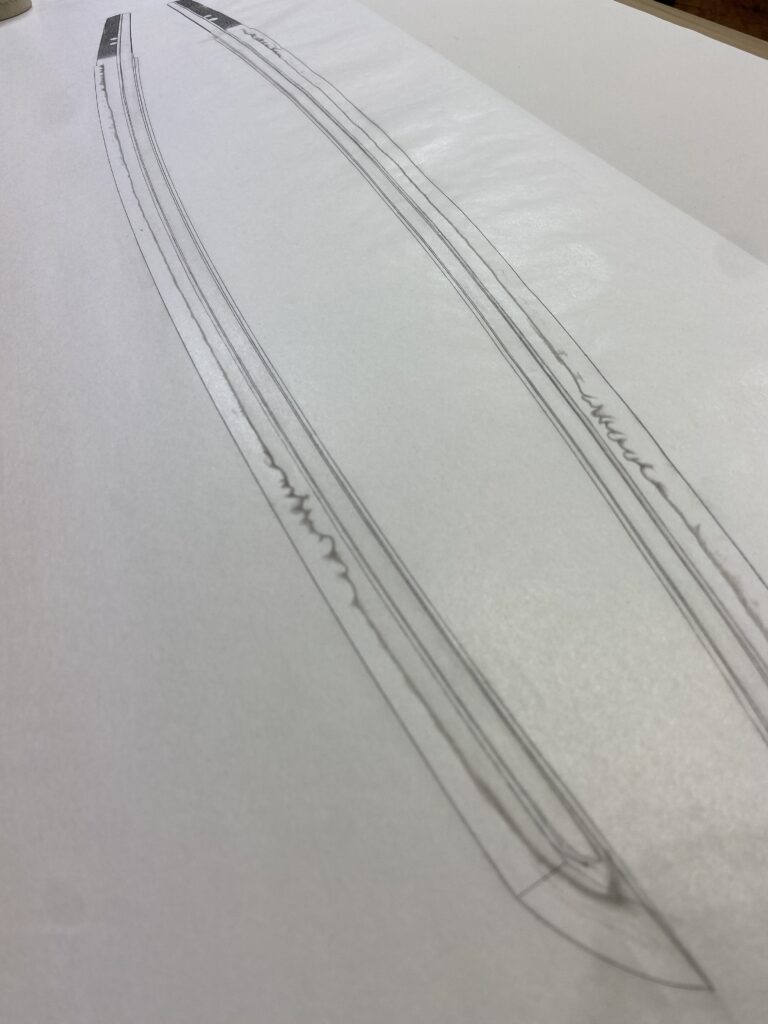

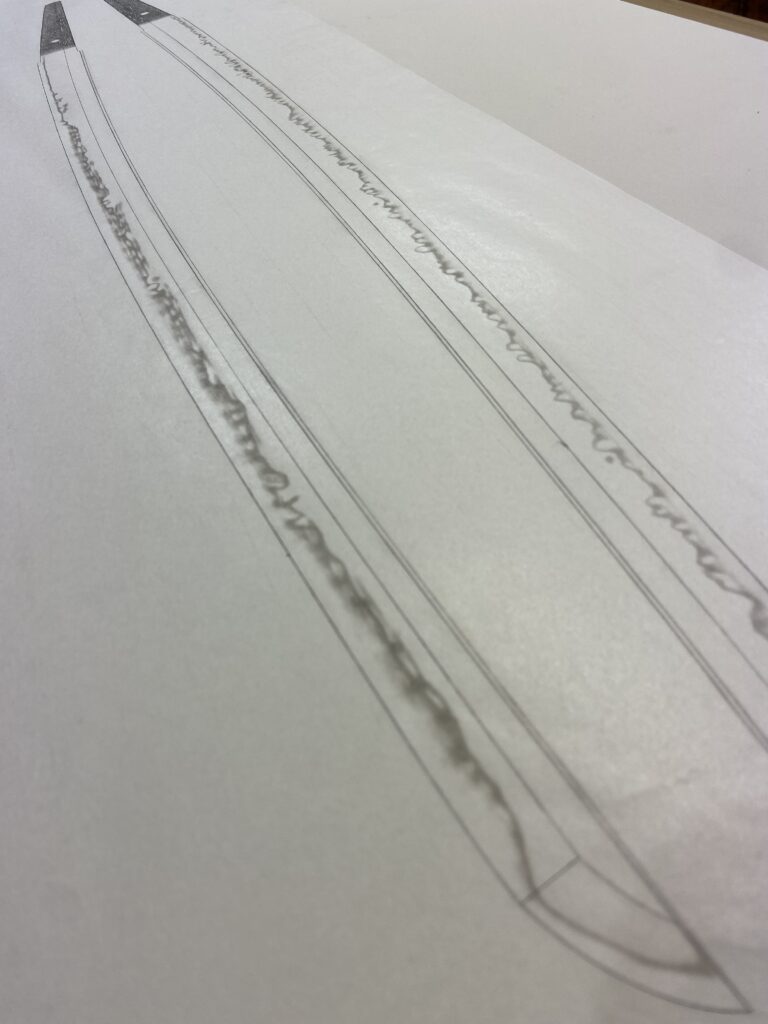

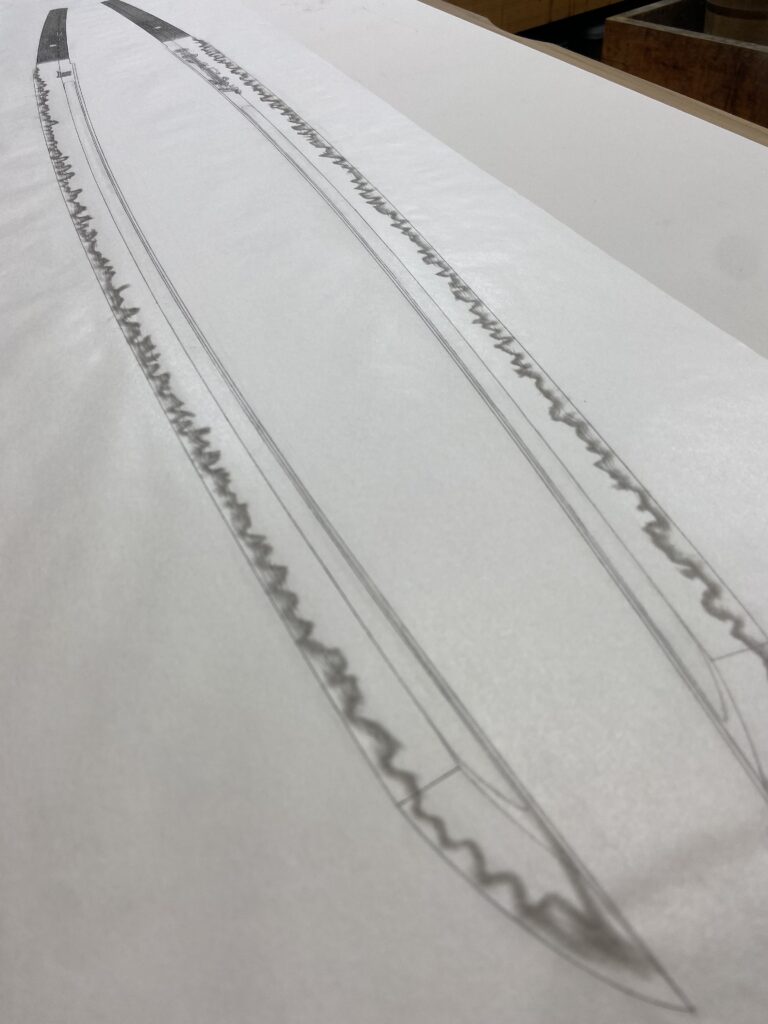

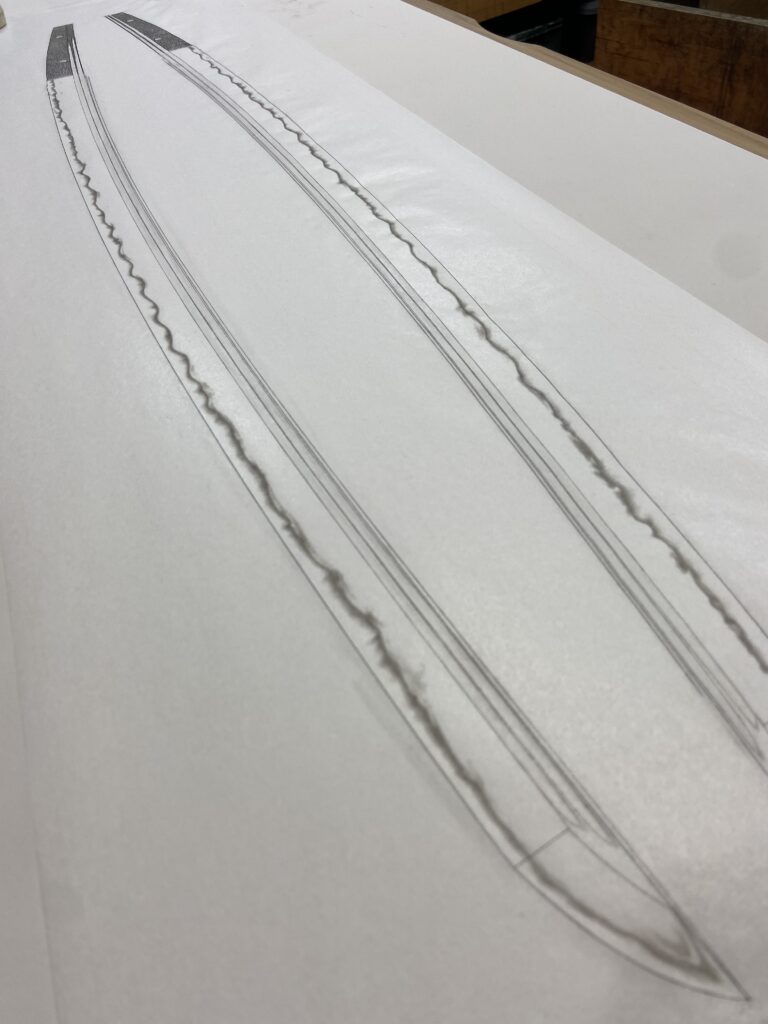

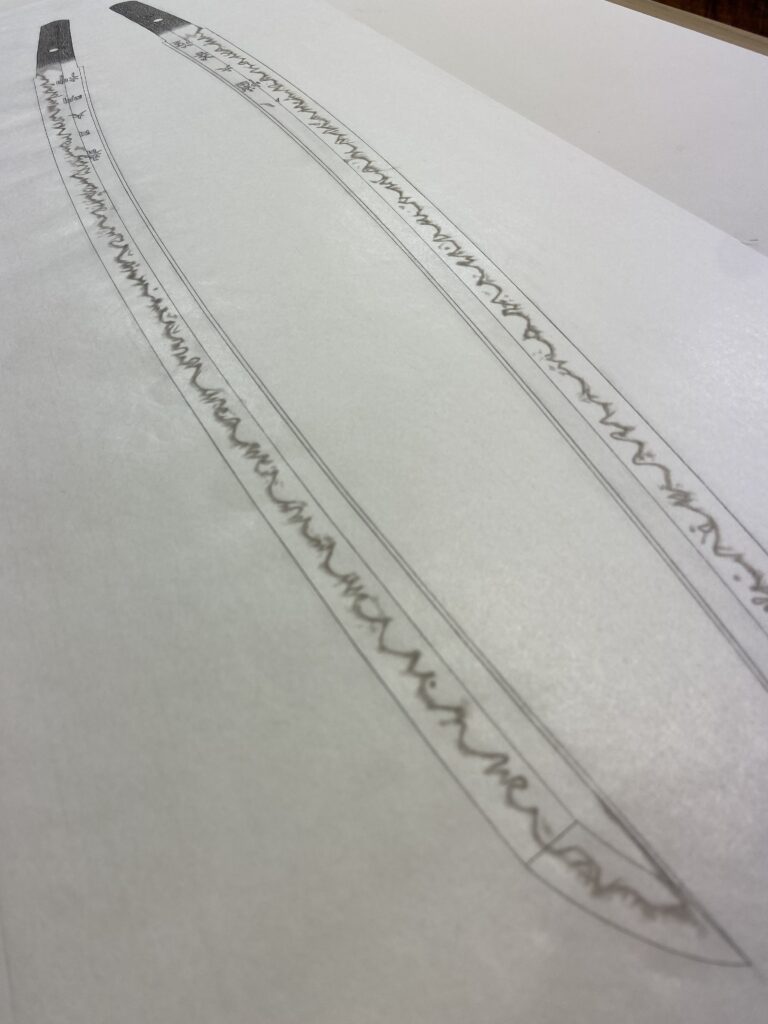

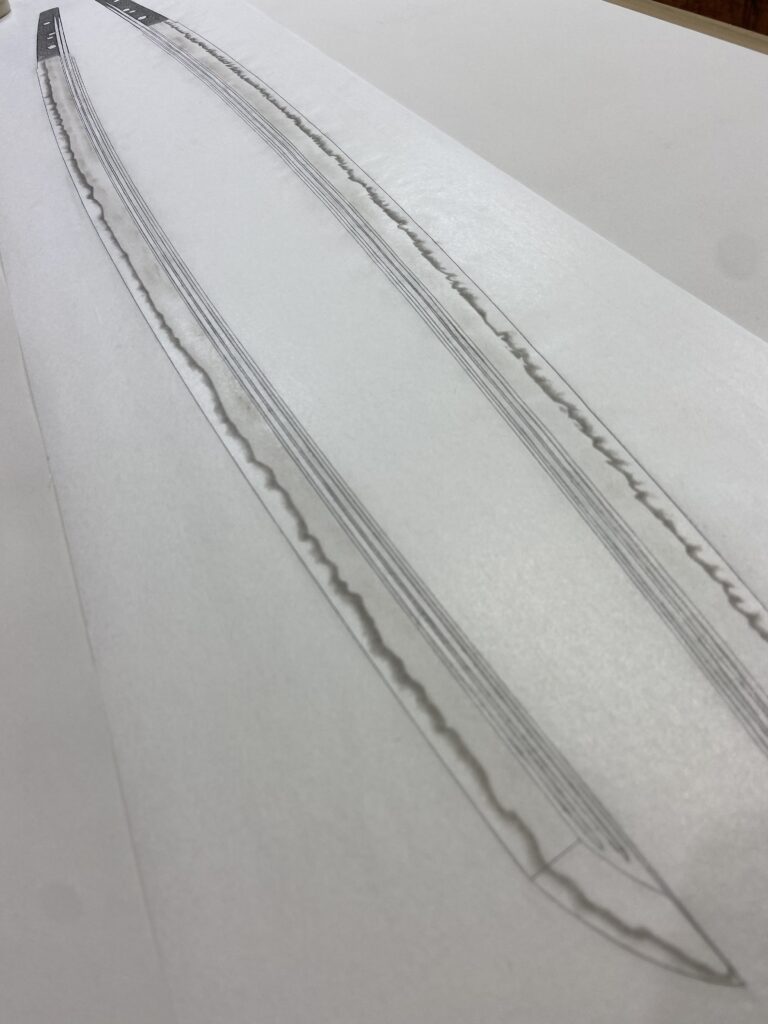

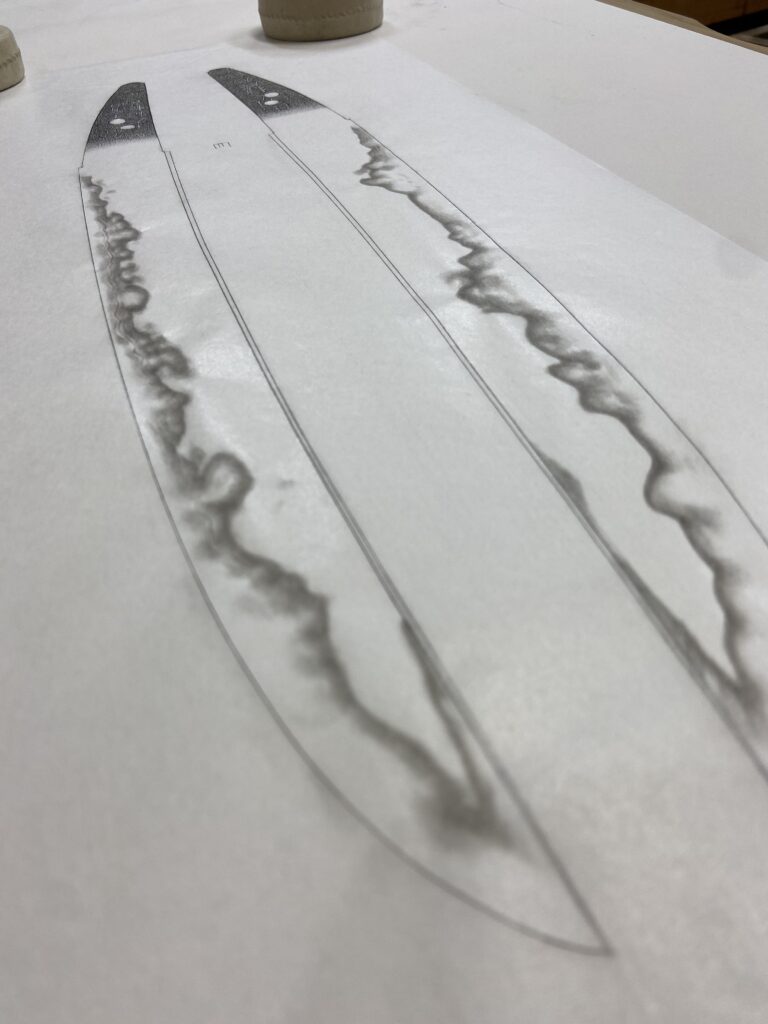

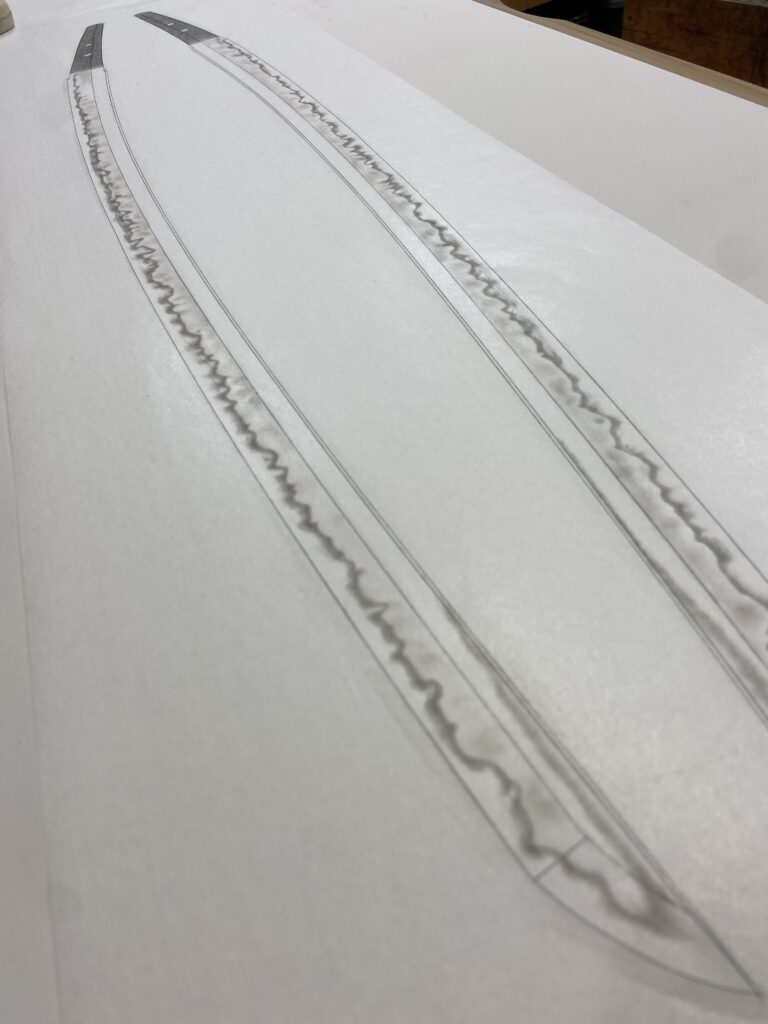

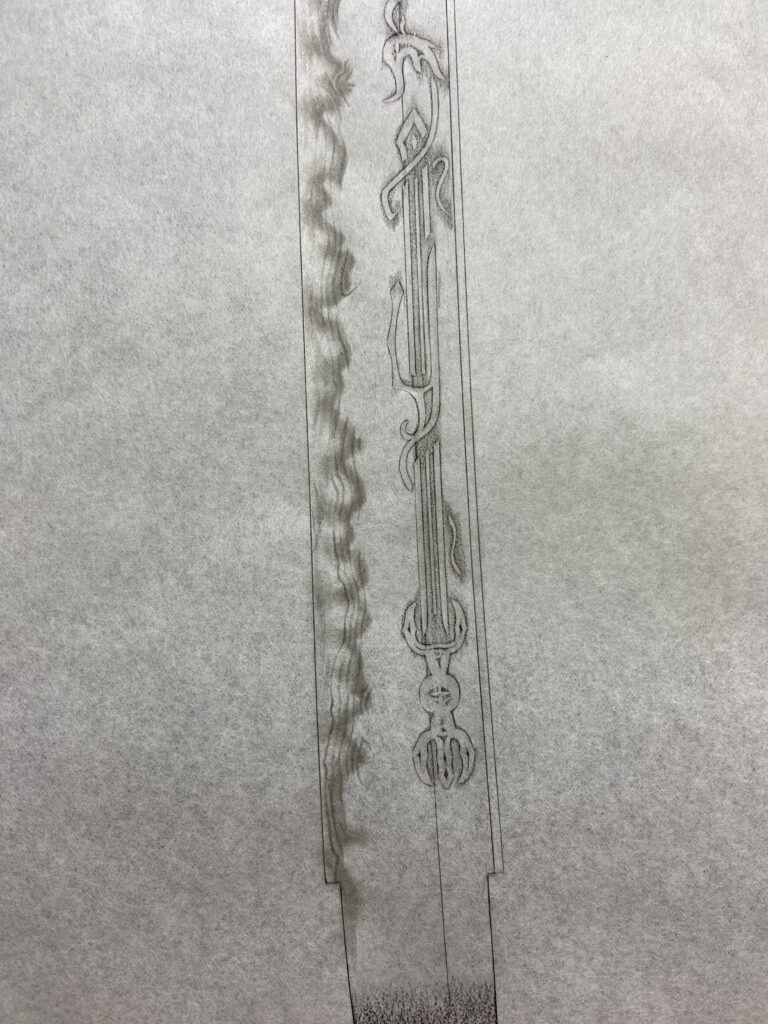

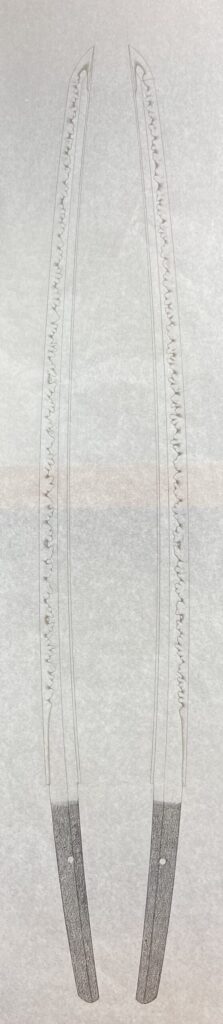

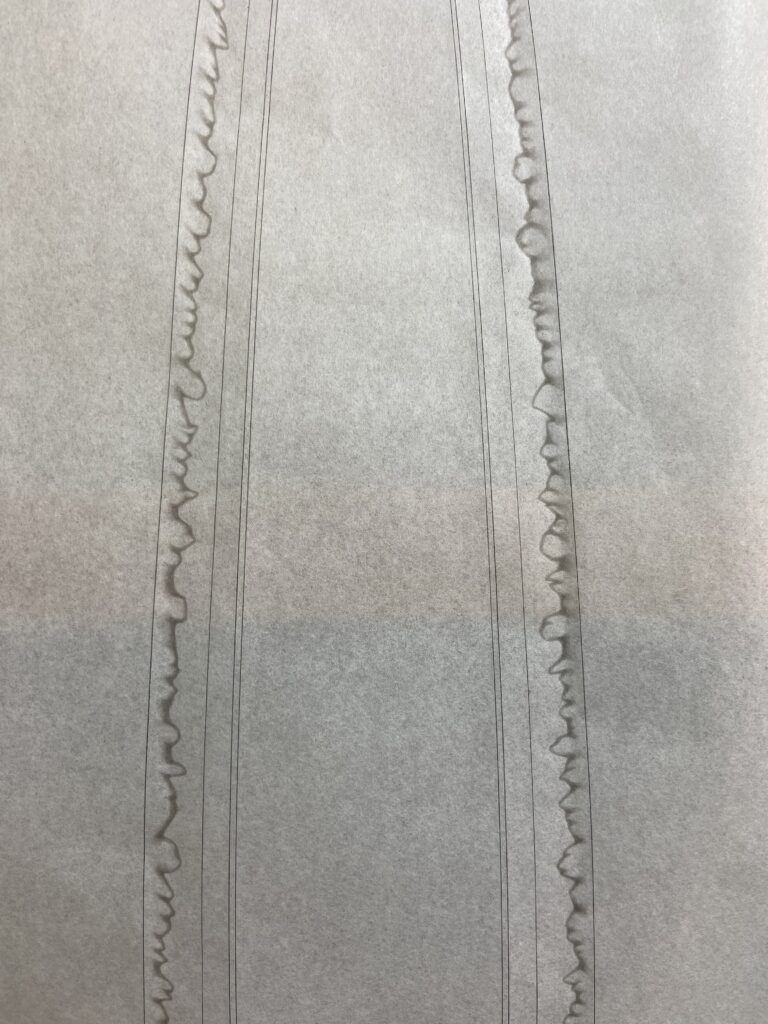

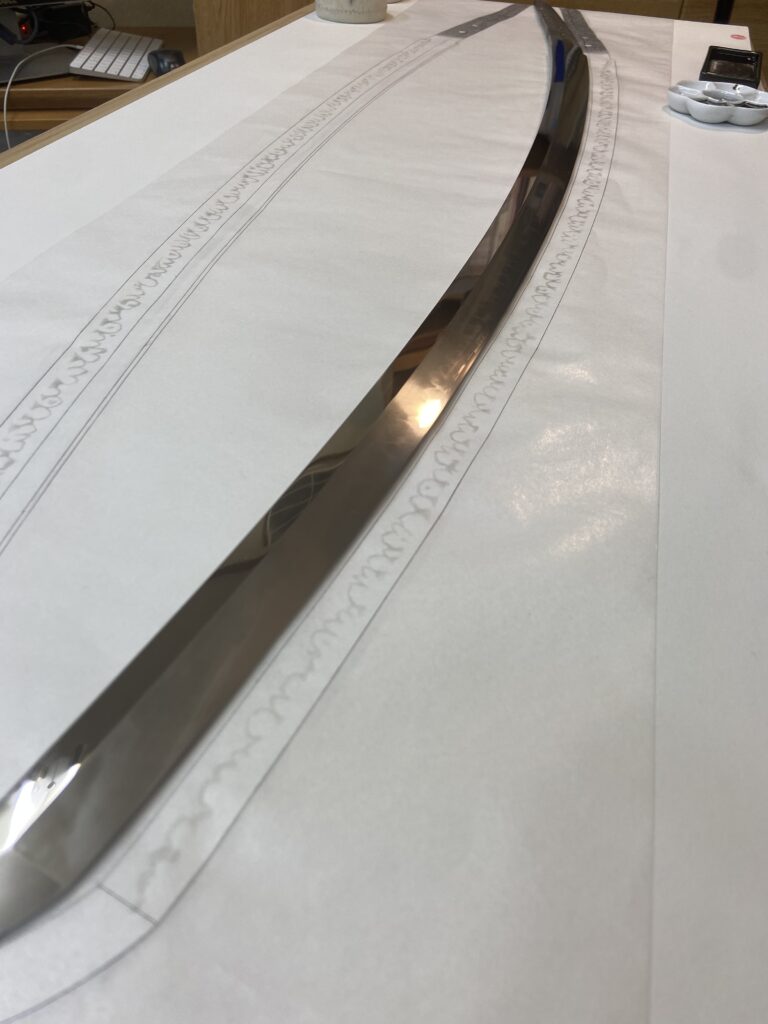

先日来、鎌倉期在銘短刀、南北朝期在銘短刀、室町後期在銘短刀、南北朝末期乃至室町初期在銘太刀、鎌倉末期乃至南北朝期在銘太刀の全身押形を採拓。

しばらくは最近好きな筆で描いていましたが、下手さに悲しくなり久々に下筆春蚕食叶声に戻しました。

少し上手く行き嬉しくなり早速久々5本購入。

ただ、今使用している紙が以前の白梅に比べ少々弱いと思うんです。なので完璧なテクニックで短時間で最終的な濃さに持って行かなければ、下筆春蚕食叶声の様に少し硬い毛質だと紙がももけてしまいます。私のように恐る恐る薄い墨から濃い墨へと何段階も経ている描き方では紙がもたない。という事で、また最近好きな筆に戻りました。

そしたら調子が良いんです。これは何か掴んだかも。

と、いったいこんな事を何度繰り返しているのでしょうか。似たような事を何度も書いている気がします。

研磨の30年間でもこんな繰り返しはずっとありますが、押形の方が成長が遅いような。。

研磨は毎日ほぼ休みなく一日中やっていますが、押形は一日に数時間以内だからでしょうか。元々技術習得には時間が掛かるタイプなのは自覚していますが、それにしても道は険しいです。只々沢山やるしかないですな。

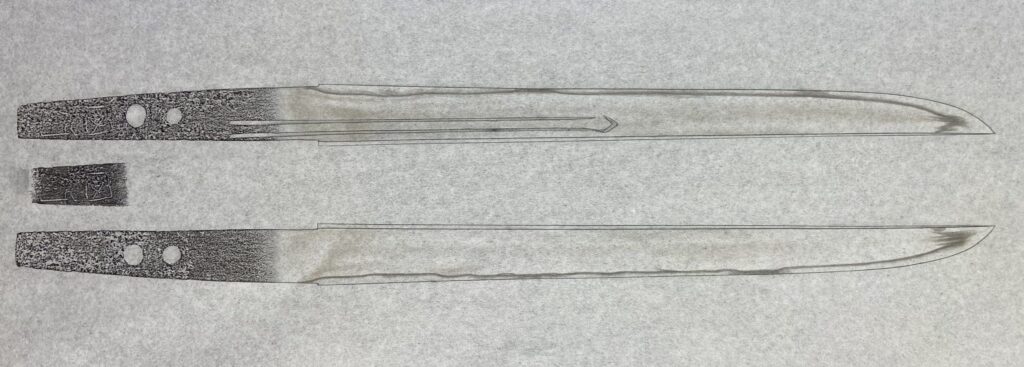

次は刀の全身押形を二口採拓しますが、以前頂戴した硯を使いたいと思います。

中山の砥石の様に、きめ細かく滑らかな肌触り。八角形えんじ色の小さな硯です。

この硯は私の中でちょっと特別な物で、この石を使うと普段より一層落ち着いた気持ちを得る事が出来ます。