大太刀の全身押形をとる

数年前、某御宮様御所蔵の大太刀の全身押形の制作を予定していましたが、私が肩を骨折してしまい制作出来ずにおりました。

肩の調子もすっかり良くなりましたので、押形を。(HPへの掲載のお許しを頂いております)

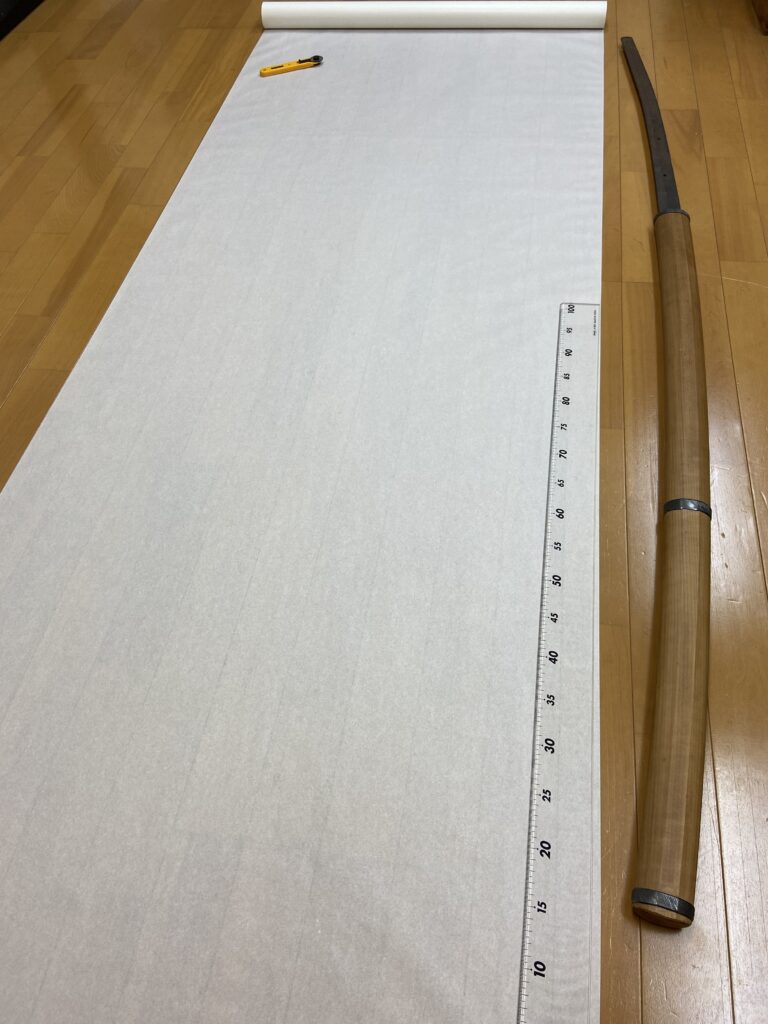

押形用紙を裁断。当初100メートルあったロールも大分細くなりました。この紙を次また入手出来るかどうかは不明。。

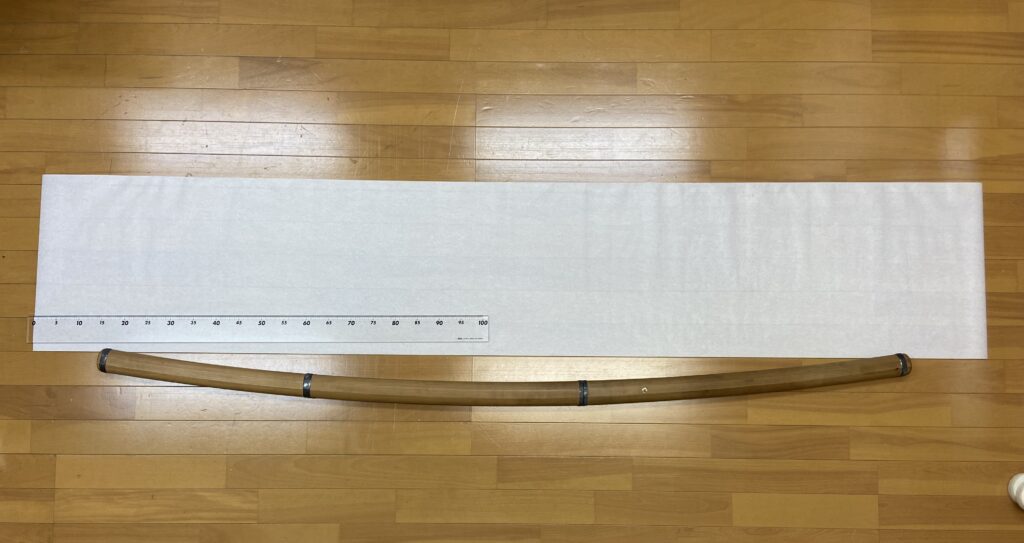

全長170㎝超。もしかしたら今までで一番長いのかもです。(未確認)

登録証によると銘文の文字数は61文字。

その銘の保存状態が非常に良いため銘の摺り出しに苦労しそうです。

(保存状態が良いとタガネ枕が立っており、銘の際に石華墨が当たらず、銘文を明瞭に摺り出す事が困難です。新々刀や現代刀の多くは銘の摺り出しに苦労します。)

大太刀全身押形 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)