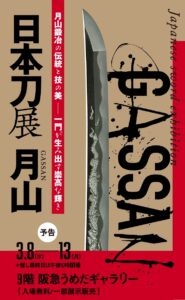

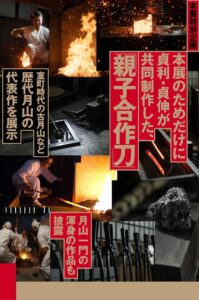

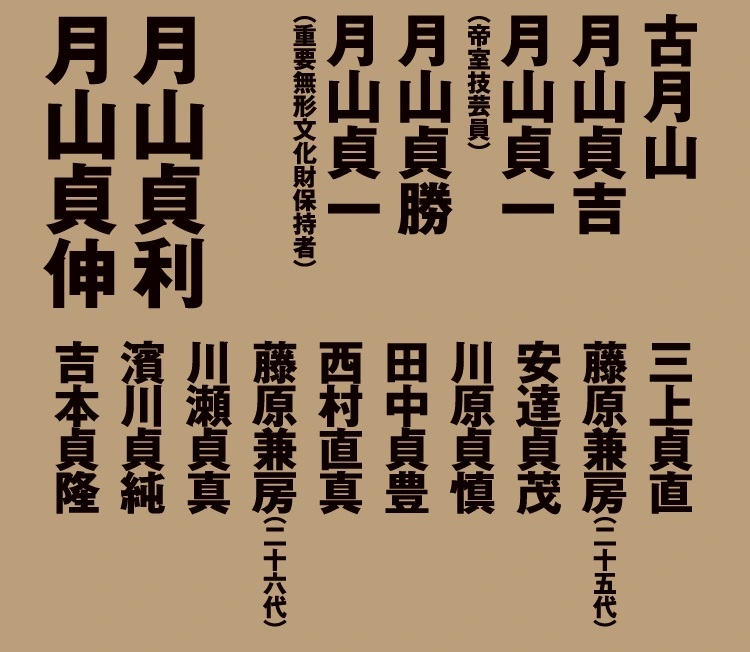

日本刀展 月山 GASSAN

日本刀の美 刀剣の旅・長野坂城町篇 Part.2「刀匠の町坂城」

坂城町 鉄の展示館です。

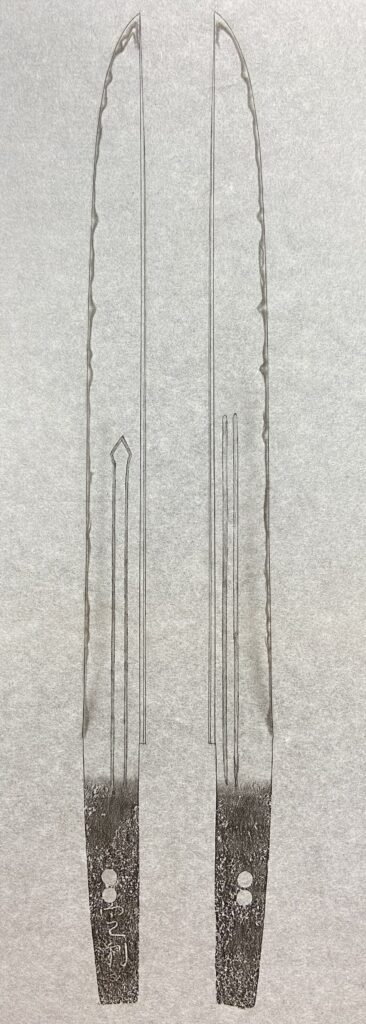

来国行の短刀

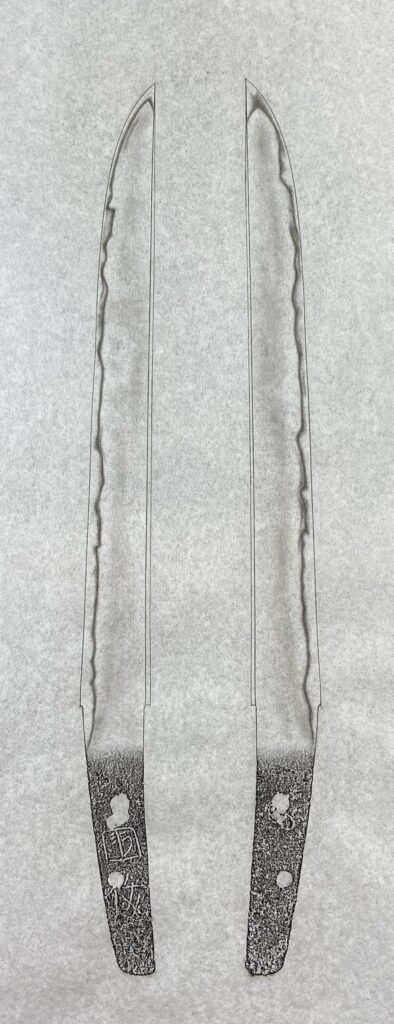

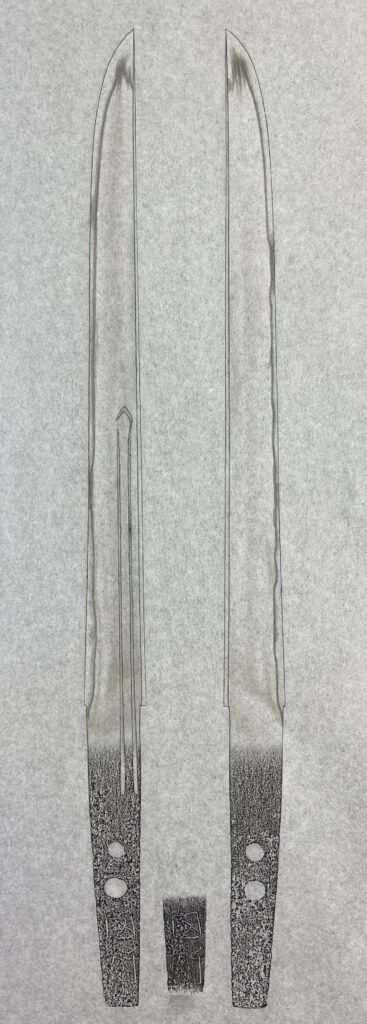

二字国俊の短刀は重要文化財の愛染国俊(銘 国俊 刃長 九寸五分 反り 八厘)のみとされてきましたが、平成27年、新たに二字国俊在銘短刀が重要刀剣に指定され(銘 国俊 刃長 七寸三厘 反り 三厘)、二口目の二字国俊短刀が世に知られる事となりました。(平成30年には第25回特別重要刀剣に指定されています)

二字国俊の父である来国行にも在銘の短い物が一口存在し、特別重要刀剣に指定されています。(脇差 銘 国行 刃長 一尺一分 反り 七厘 平成4年 第12回特別重要刀剣指定)

しかし近年、再刃ではありますが来国行在銘の短刀が出現しました。

刃長 七寸一分三厘 無反り 銘 国行(来/再刃)

鎌倉中期以前の短刀が粟田口以外に無かったわけがありません。

何らかの理由で残っていないだけで、必ずあったはずと考えるのが自然です。

こういう発見は本当に嬉しいニュースですね。大発見です。

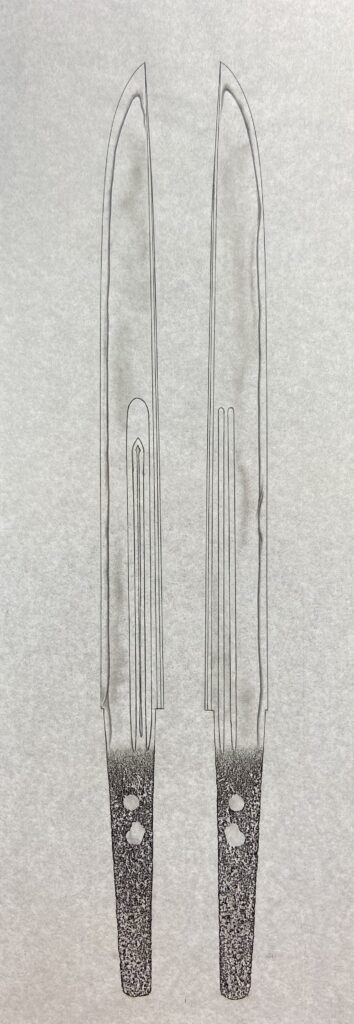

以下参考に山城物短刀の押形を。

綾小路定利は光山押形所載で、こちらも定利唯一の短刀とされる品です。

二字国俊短刀 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)