当麻と尻懸

度々ブログに書いて来ましたが、私は入鹿も好きですが当麻も大好きです。

その当麻ですが、相州行光に非常に似た作風とされ、鑑定では当麻とするか行光とするか、判断の難しい物も多いといわれます。

刀屋さんの「当麻」の商品解説などに、”現在は当麻の極めだが重刀審査では行光への極め替えもあり得る”という様な文言も散見します。確かにその通りとも言えますが、この様な解説は相州物の人気によるところでしょう。私などは大和物好きなので当麻のままで良いのですが。。

さて、無銘の極めでは当麻は行光に紛れるわけですが、それは主に刀の話であって短刀ではまた別の一派に紛れる事になります。短刀で迷うのは「当麻か尻懸」です。

尻懸は互の目がちだから違うと思われるかもですが、実はそれ、主に長い物の場合であり短刀の判断は大変難しいのです。

古い刀剣美術で薫山先生が紛寄論(著者不明・慶長頃)の釈文を連載されていますが、刀美91号に「尻懸の事。是も多分直焼刃にて、当麻と互いの出来不出来にて紛るゝ作なり。しかしながら当麻程は地つまらずして、塩相うすく、位の劣るを以て尻懸と知べし。但刀には直焼刃の内に先尖りなる地足間遠に入たるものあり。」とあり、尻懸は当麻に紛れると論じられています。

紛寄論はその名の通り「紛れやすい作を寄せて論じた」本ですが、やはり当時から当麻と尻懸は紛らわしい物とされていた事がわかります。

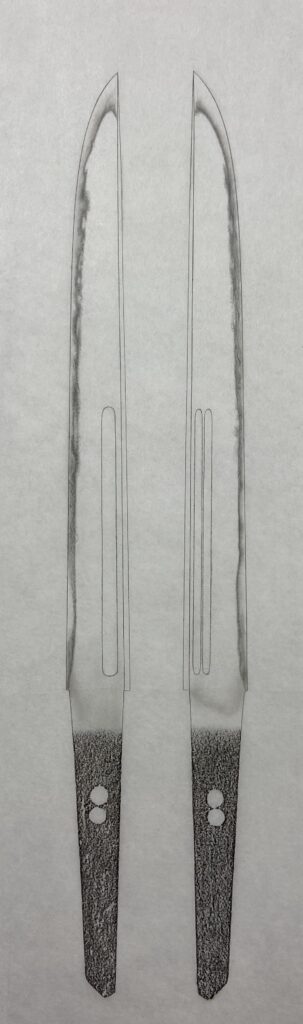

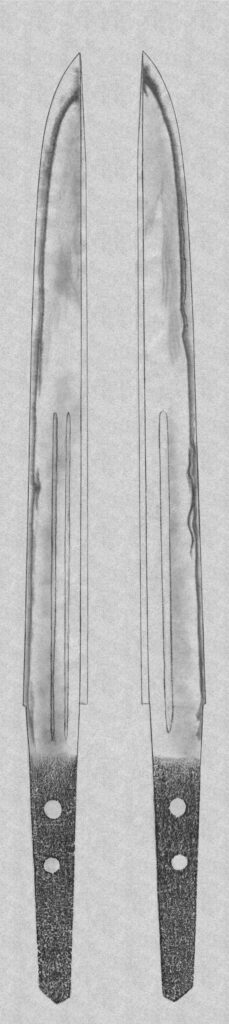

生ぶ無銘短刀を当麻や尻懸と見る場合、決め手の一つとなるのが茎尻です。

当麻・尻懸短刀は茎尻含め茎姿が特徴的な物となるわけですが、どれもが完全に一様とは言えず、個体ごとに多少の差があります。

その茎尻は文字にすると様々な表現となり、例えば重刀図譜では当麻・尻懸短刀の茎尻は、入山形、入山形(片削風)、片削形、片山形、剣形、剣形風などですが、これらは実際の見た目には大きな違いではなく微妙なものです。

茎姿が特徴的な当麻・尻懸短刀、その両者に、また各個体によりに微妙な違いがある中、茎から当麻か尻懸かを判別する事が出来れば良いのですが・・・。

「尻懸の茎尻は棟方の傾斜が当麻よりもなだらかだ」とはいうのですが、尻懸短刀を沢山見てみるとそうとも言えず、棟方の傾斜が急な物も多数存在します。

また第66回重刀では「ヒヤウエノデウ 文和二(以下不明)」の短刀が「当麻」として合格していますが、これは尻懸の茎尻とされる棟方の傾斜がなだらかなタイプです。

(兵衛尉は当麻派刀工が継承した名で、銘鑑によると当麻派の、国行、長有俊、友清、友綱、友俊、友長、友行らが兵衛尉を名乗っています。

また尻懸派の刀工を銘鑑で調べますと則長以外にも、家光、助国、助長、助永、助成、助延、助平、助弘、助吉、長則、長光、則氏、則国、則貞、則真、則耀、則直、則成、則弘、弘直、弘林、行瀬らがありましたが、兵衛尉を名乗る者は一人もおりません。)

この様に茎尻はあくまで決めての一つでしかなく、それだけでどちらかを決定する事は難しいのです。やはり茎を含め上身の姿や出来など総合的な判断しなければならないようです。

最近大和物と思われる無銘の短刀を複数窓開けする機会が有り、以前から思っていた当麻と尻懸を見分ける難しさを改めて実感した次第です。

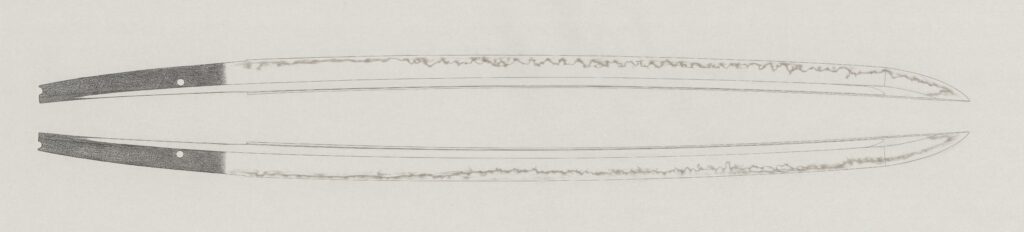

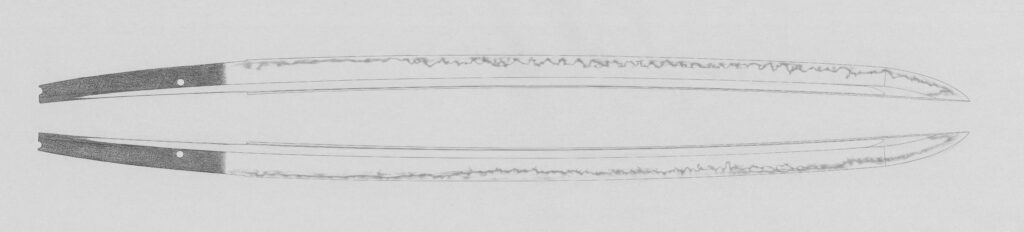

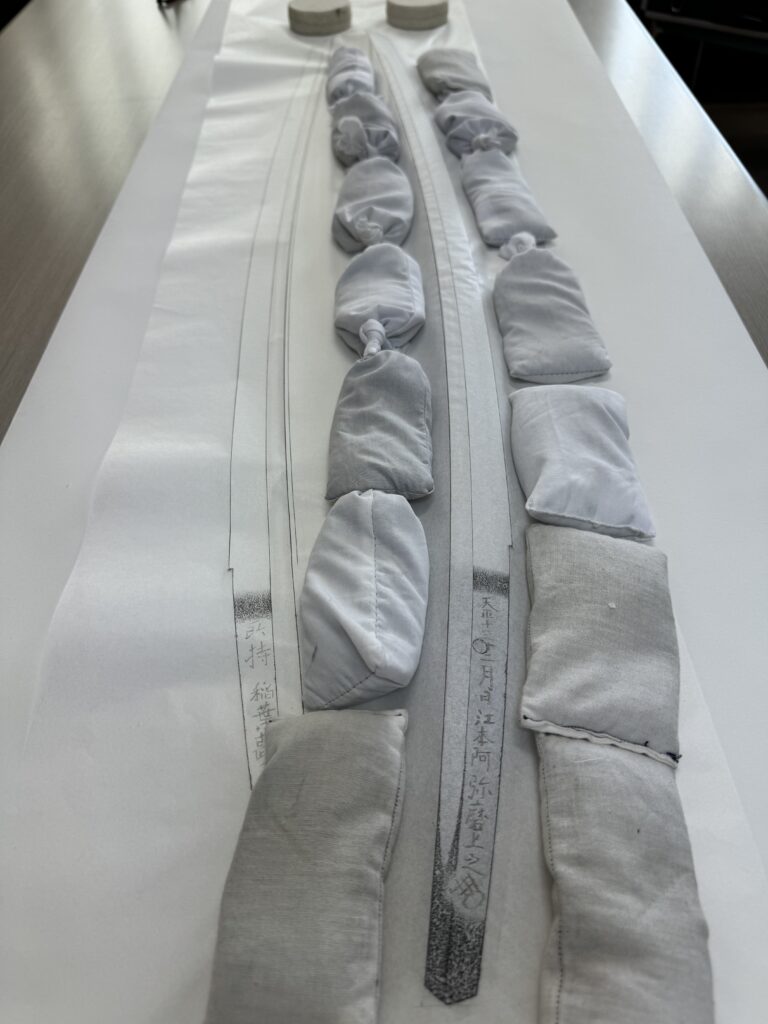

稲葉江の全身押形を

手順

両鎬槍の拭い作業。

両鎬なので4面あります。やり方は複数。

例えば、鎬の左面から始めるとして、次に裏に返し、また左面。

手を変えて右面、裏返してまた右面。これで四面。手を変えないパターンもあります。

鎬の左右両面同時に行い、裏に返しまた両面同時のパターンも。

順番など、どうでも良さそうに思いますが、仕上がりに影響があったりします。

今日は拭い作業を行っている面の裏がヒケだらけになってしまいました。原因は手荒れ。

私は手の皮が薄いので、荒れと言ってもソフトなものですが、それでも荒れた手の皮は刀身表面には強過ぎます。

以前、剣の拭いで同じ失敗の経験があり気をつけて来たのですが、今回は忘れていました。

やり直し。

鎬造りの鎺元の化粧磨きにも順番があります。

これは人それぞれでしょうが、私は必ず、左端、右端、中央、左中央、右中央、左端中央、隣中央、隣中央、隣中央、左端の外、右端の外。

鎬地幅を測り線の幅を計算せずとも綺麗に11本の化粧を引けます。

つまらん話でした。