明るさなど

京都国立博物館にて、調査研究のため某太刀の全身押形採拓を行いました。

京博さんでの出張採拓作業は何回目でしょうか。。何度かおこなっていますが、前回からはもう何年か経過しています。

この何年かの間に、私の目は光量が少ない場での押形採拓が厳しくなっていました。

京博さんの作業スペースは決して暗い場所ではないのですが・・・。

刀の刃文を見るライトに加え、手元の光量を上げないと描いている刃文が見えないです。

大覚寺さんの太刀「□忠(薄緑)」の全身押形採拓は大覚寺霊宝館の前室で、光量がかなり少なく苦労しましたが、ビデオライトを2台持ち込んでなんとか作業をこなしました。

かと思えば先日の「稲葉江」では非常に明るい場所で採拓をさせて頂く事が出来たのですが、自然光であったためか、描いている刃文の見え方が普段とは異なり苦労をする事に。光の量もですが、質も大きく影響してしまうようです。

研磨実演や出先での研磨でも、光の質が普段と違い非常に苦しむ事があります。苦しむというか、ほぼ見えない事も度々で。これは年齢・視力に関わらずですね。研磨で”見えない”という場合、鑑賞とはまた別次元です。刃文の働き、刃の明暗、地鉄のタイプ等々、そういう物は見えていますが、それらとはまた別種の物が見えない訳です。それでも実演などならこなす事も可能なわけではありますが。

そう考えると出張での押形採拓は研磨実演より遥かにシビアです。手元が見えなければ苦労しますし、刃文が見えなければ作業は不可能です。

次回また続きの作業がありますが、ビデオライトを持って行きます。

京都府支部入札鑑定会

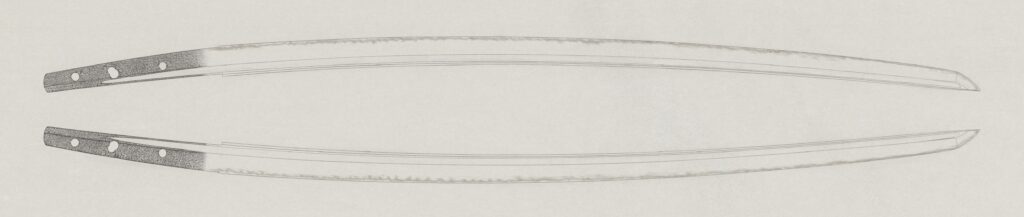

全身押形 新しい時代の備前様式

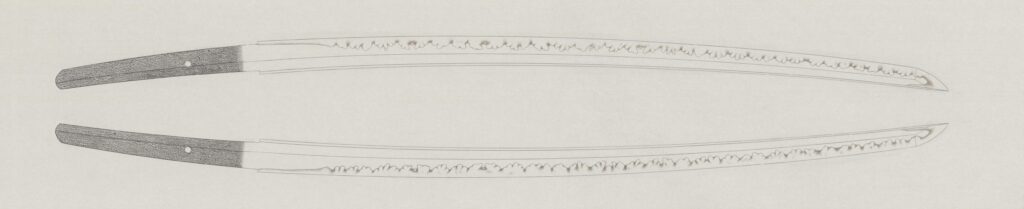

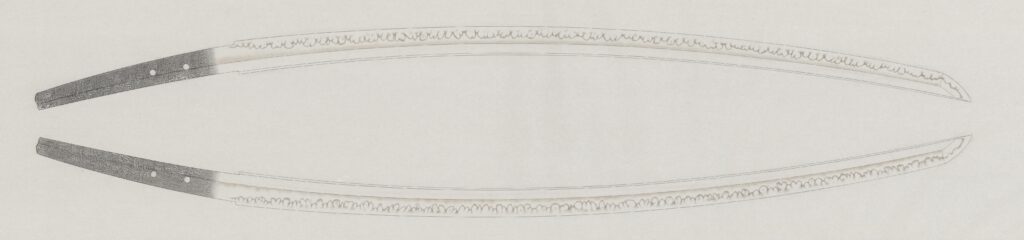

刀、銘 備州長船住横山祐包(石切劔箭神社蔵)

明治三年八月日

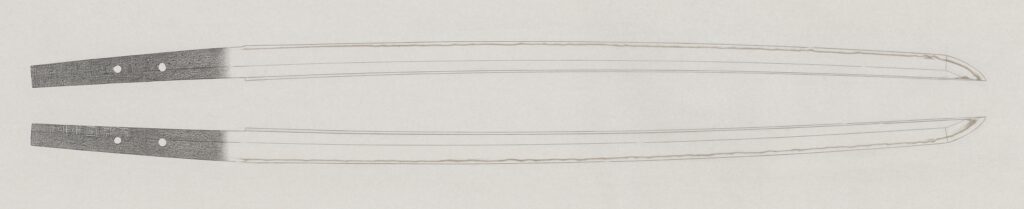

刀、銘 瑞泉堀井俊秀 (花押)

冨岡清行所持 昭和十二丁丑二月吉日

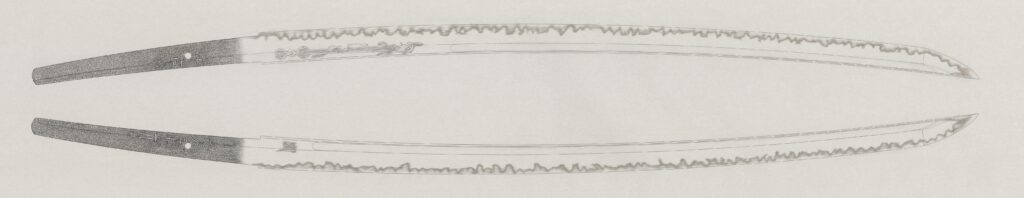

太刀、銘 加賀国住正峯 於傘笠亭作之 思飛鎌倉期 漂一文字上

昭和丙午年二月

新々刀の地鉄を”鏡肌”などと呼ぶ事がありますが、大変よく詰んだ肌を表す言葉で、押形の祐包や祐永など横山一派にも見られます。

この地鉄により、匂い口が地肌に影響される事無く整った刃文を焼く事が可能となっています。もしかしたら、鎌倉時代の備前刀工達もこの様な地鉄を目指していたのかも知れません。

新しい時代の備前様式の刀には、単に整うだけではない、地鉄の深みを求めた作品が現れました。

人間国宝の隅谷先生の作品は地鉄に変化があり、また映り気のある作品も多く見られます。

そして平成・令和の備前様式はさらに進化し、地刃共に様々な魅力に富み、単なる復古刀とは違い個性的で味わい深い作品が生まれています。