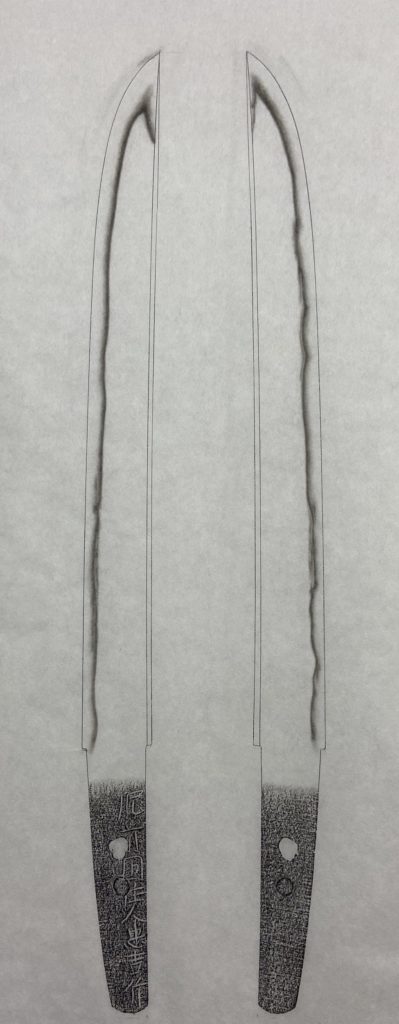

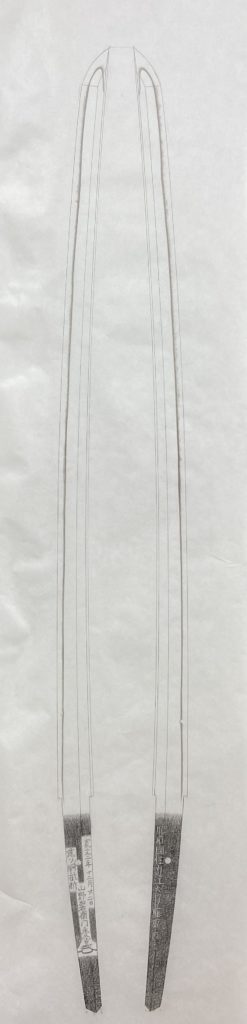

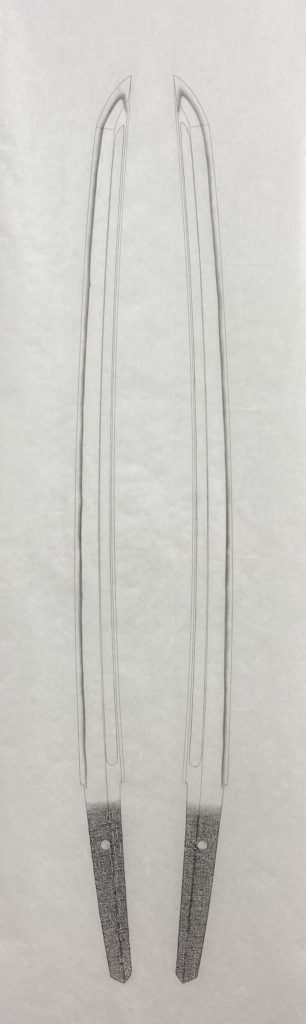

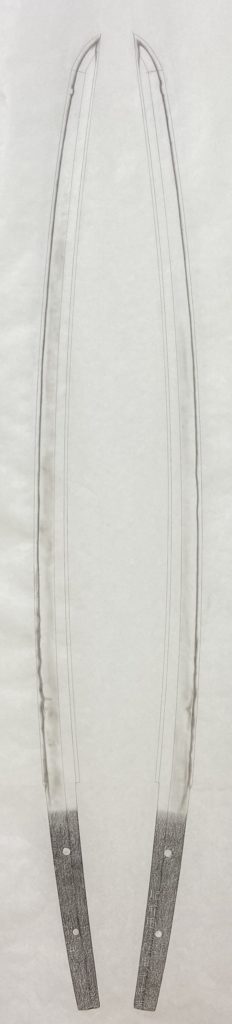

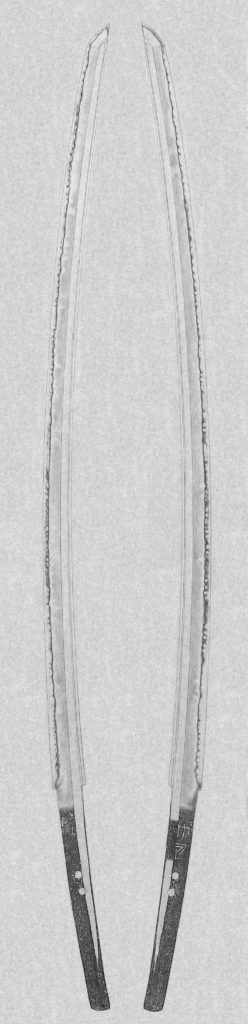

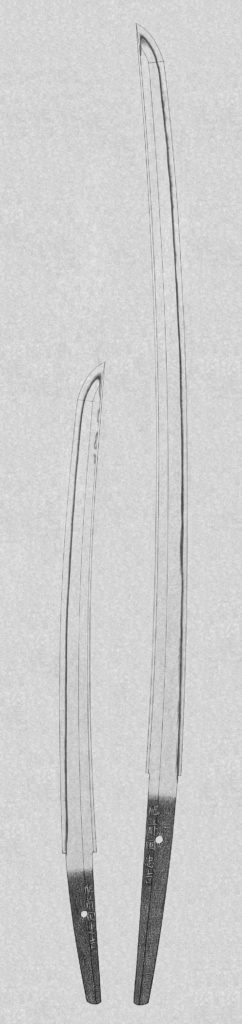

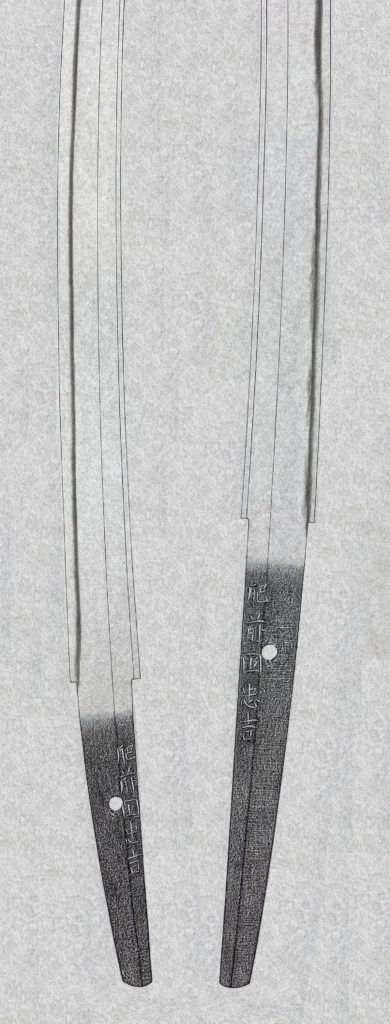

肥前忠吉大小(八代)

刀、銘 肥前国忠吉

脇差、銘 肥前国忠吉

49回目は八代忠吉の大小です。

肥前上三代、つまり初代忠吉(武蔵大掾忠廣)、二代近江大掾忠廣、三代陸奥守忠吉、この三工の技量の高さは既にブログでもご紹介させて頂きましたが、肥前刀の凄さは代が下がっても作刀技術を高水準で維持し続けたところにあります。

これは刀工個々の技量もさることながら、原料の調達から人材確保に物流等々までを含めた産業としての完成度の高さといえるでしょう。

作刀数から考えて初二代の時点でこの産業としてのノウハウが既に確立されていたと思われますが、それを幕末~明治に至るまで続けているのです。

代を重ねた刀工は各地に存在しますが、その多くは代が下がるにつれ師伝から離れ平凡な作品になってしまいます。

しかし忠吉は四代以降も全てが肥前刀然とした作風で、いずれも高い品質を誇ります。

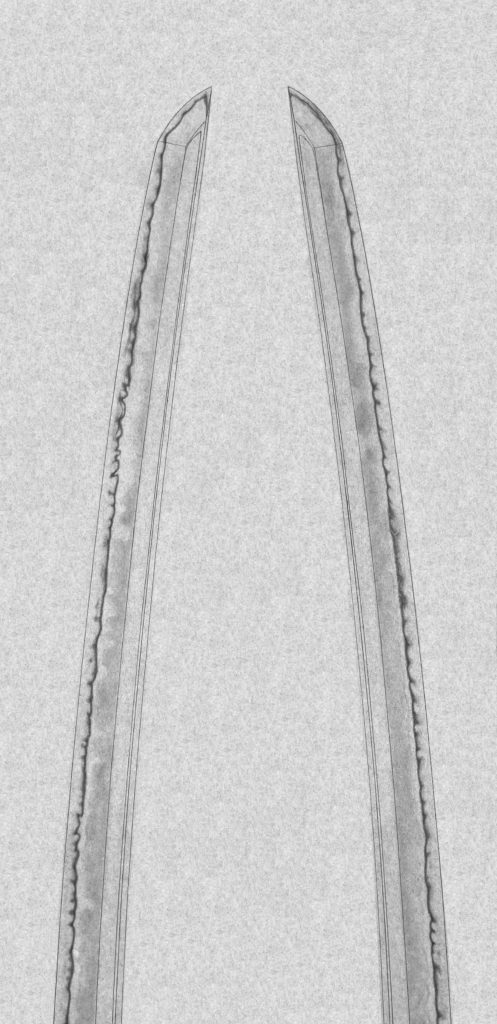

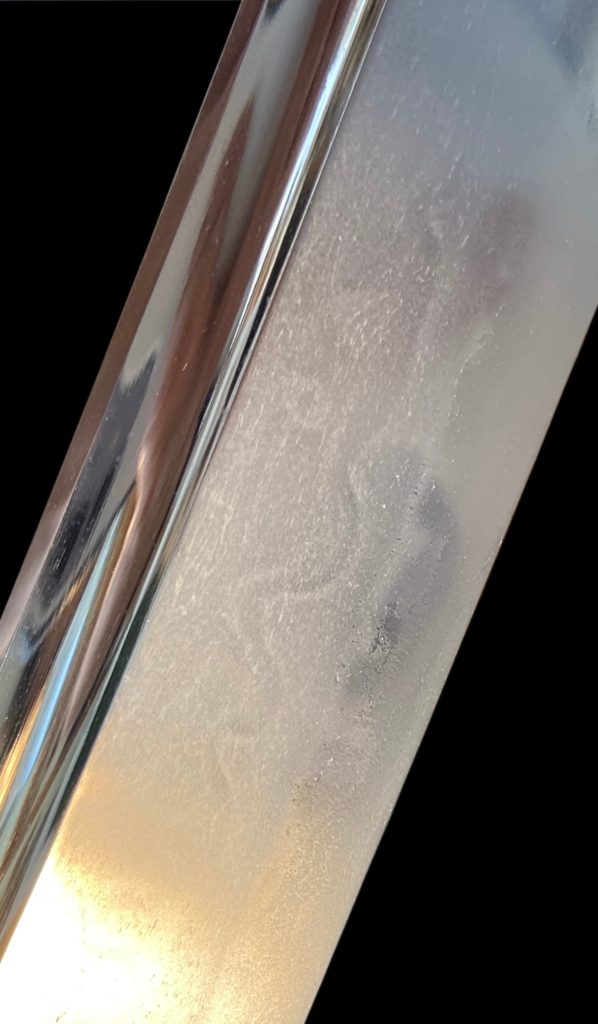

押形の八代忠吉大小は嘉永~安政頃の新々刀になるわけですが、上三代と変わらず一目で分かる肥前刀独特の直刃を焼き、地鉄は単に詰んだものにはならず、趣のある肌模様を頃合いに見せ、地錵が付き地景が入ります。

仔細に拝見しましたが、上三代に譲る点は皆無。改めて肥前刀の凄さを思い知る刀です。