銘鑑

私の場合ですが刀関連書籍で一番よく使うのは、重刀・特重図譜、刀剣美術、そして日本刀銘鑑です。

重刀図譜や刀美は何かの調べ物でひたすら探してザーッと見るだけの事が多いですが、銘鑑は開くと時間を忘れちゃいますね。

日本刀銘鑑 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

↑この当時とはまた使い方も大分変りましたが今夜も楽しくてずっと開いていました。

こんな凄いもんをWindowsもまだ無い時代にどうやって作るんでしょか。凄い仕事だ。

私の場合ですが刀関連書籍で一番よく使うのは、重刀・特重図譜、刀剣美術、そして日本刀銘鑑です。

重刀図譜や刀美は何かの調べ物でひたすら探してザーッと見るだけの事が多いですが、銘鑑は開くと時間を忘れちゃいますね。

日本刀銘鑑 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

↑この当時とはまた使い方も大分変りましたが今夜も楽しくてずっと開いていました。

こんな凄いもんをWindowsもまだ無い時代にどうやって作るんでしょか。凄い仕事だ。

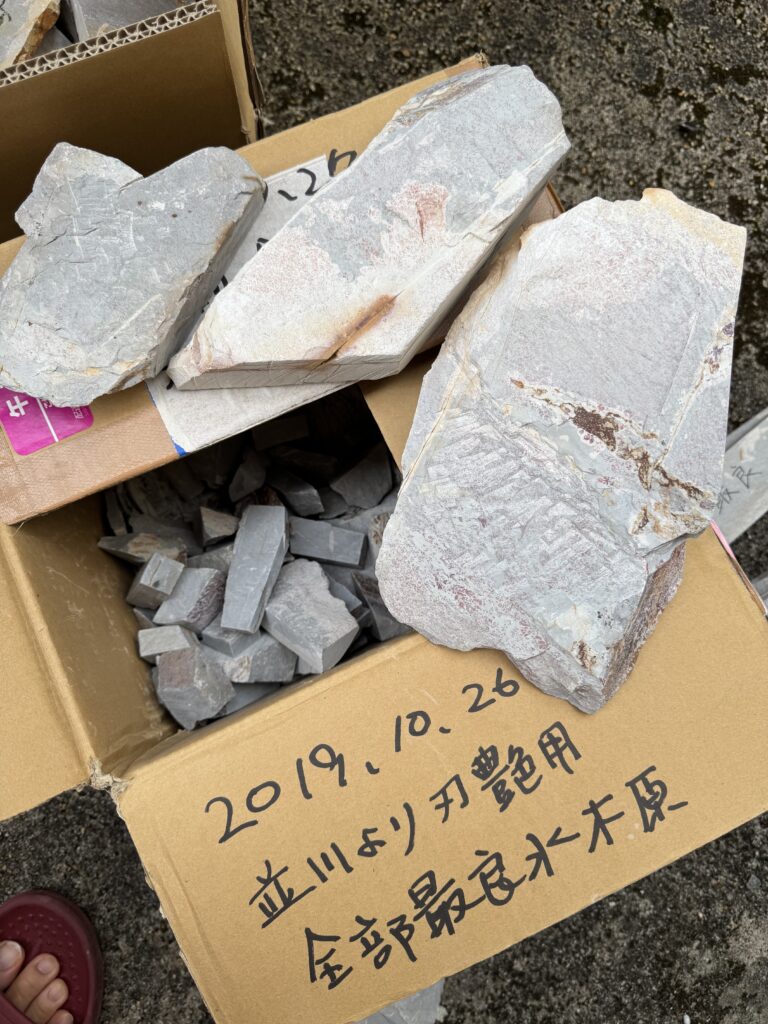

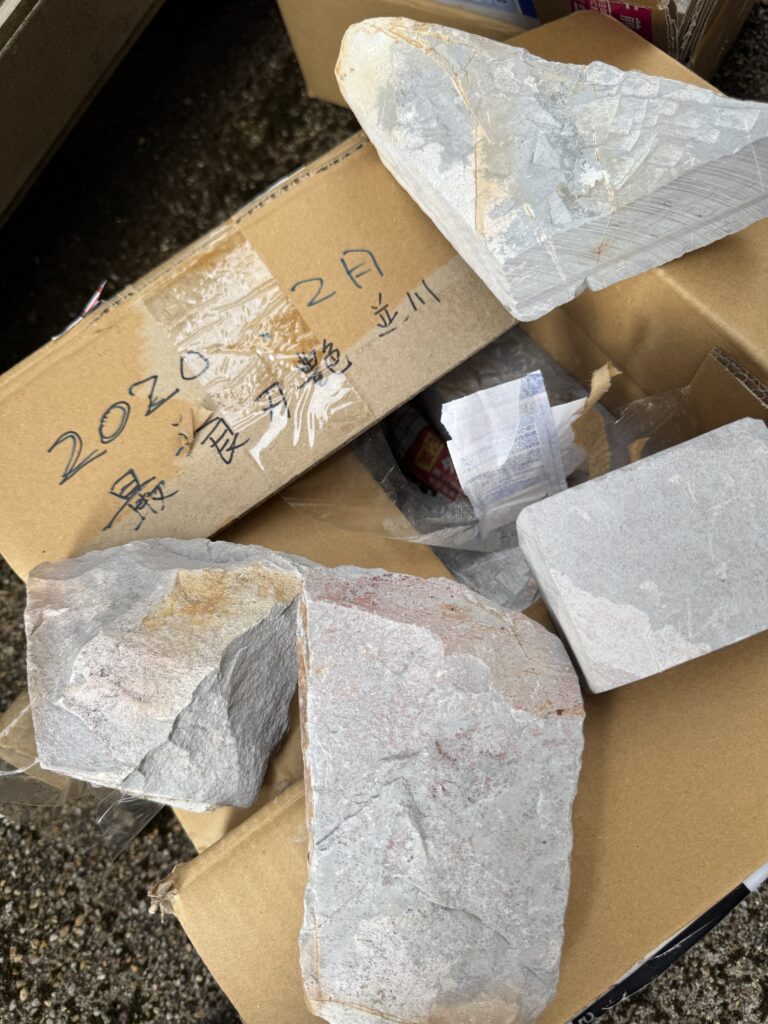

倉庫から持って来たそれらしい石は全部だめでした。

今回は棚のも含め60丁ほど試しましたが全部違う。

そりゃそうなんです。見た目も引き味も、ずっと避けて来た石を探しているわけなので。

元々なんでも使ってみるタイプでしたが、阿部先生に砥石の弾力その他色々な事を教わって以来、更に何でも使ってみる研師だったのですが・・・。

今回もあらためて思いましたが、そろそろ「刀剣研磨には内曇り、鳴滝しか使えない」と思わせる様な教科書というか風潮的なものは改めた方がいいですね。

天然砥石界隈 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

にしても、避けて来たにしても、↓こんなに色々あっても1本も無いなんて。。

天然砥石比較 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

明日倉庫の下の方を探す事にします。

しかし大門君はよくこれに気付いたもんだ。。センスの塊り。

あと勝手な想像ですが、多分彼の身近には包丁研師さんが居た事が大きいのでは。

私も含め、刀研師は砥石を知らなさ過ぎる。

ちょっと久々に倉庫をガサガサ。

ご近所さんの大門研師に教えてもらった砥石が無いか探します。

9割以上が昔買った物ですが近年の石も3、40キロ程度ありました。

それっぽい砥石を試します。

この様に試すのは久々。こんな刺激をもらえる人が近くに居るのは有難いです。

本部から。

1号 太刀(刀?)

少し細身。少し反る。棟先2寸ほぼ直線、先1寸棟角僅かに内。大大板目。錵が強い直ぐ調の刃で大板目が刃に入り刃肌となり、錵筋等複雑に働く。

腰をかなり長めに焼き落とすも熱による後天的な物に見える。

2号 寸延か短刀

幅広で少し反り、フクラ枯れ整う姿。板目。区より上に向かい次第に華やかに乱れ、団子交じりで飛び焼き頻りに掛かる。三ッ棟中広。

地刃澄んで素晴らしい出来。

3号 刀

少し長く幅もある。反り浅。大互の目交じりだが完全な涛乱部が多い。地刃少し濁る。

4号 短刀

8寸程度。重ね頃合いに少々強めの内反り。研磨の下地が抜群によく、平地棟角寄りが美しい。

よく詰む箇所と若干肌立ち気味の板目が混在。直ぐ刃だが錵付き大変よく働く刃で、帽子に錵筋が複数。鎺下で少々焼き込んでいると思う。

三ッ棟中頃合い。

5号 刀

中鋒延びごころで豪壮な造り込み。詰む肌。頭揃い気味で低めの互の目丁子。横手で焼き込んで上に互の目一つ、湾れて倒れ大きく返る。先深い。

当

当

イヤ

当

当

3号、街道を変え、最上より一格落として入札。

当

当

同然

当

当

2号は抜群の出来で、今まで手に取った同工の中で一番好きでした。

4号、最近重文の同工短刀の全身押形採拓をしましたが、作風が近似してます。帽子に線状に錵がこぼれる箇所がありますがそれも同様。手癖ですね。