講師は熊谷和平先生。

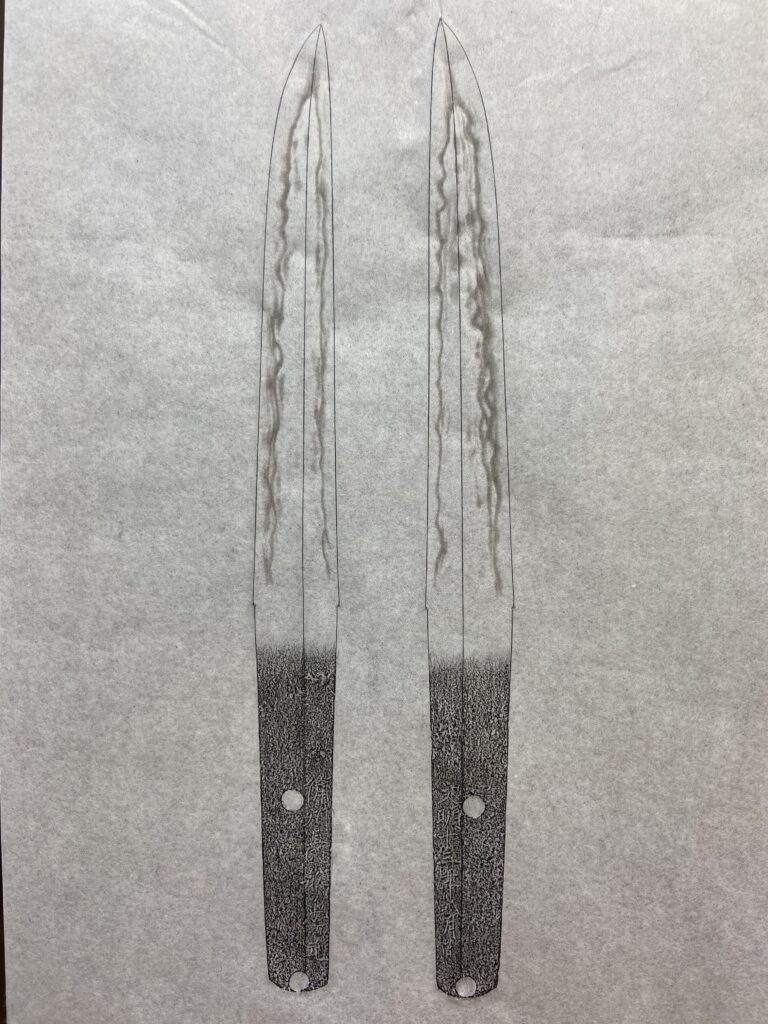

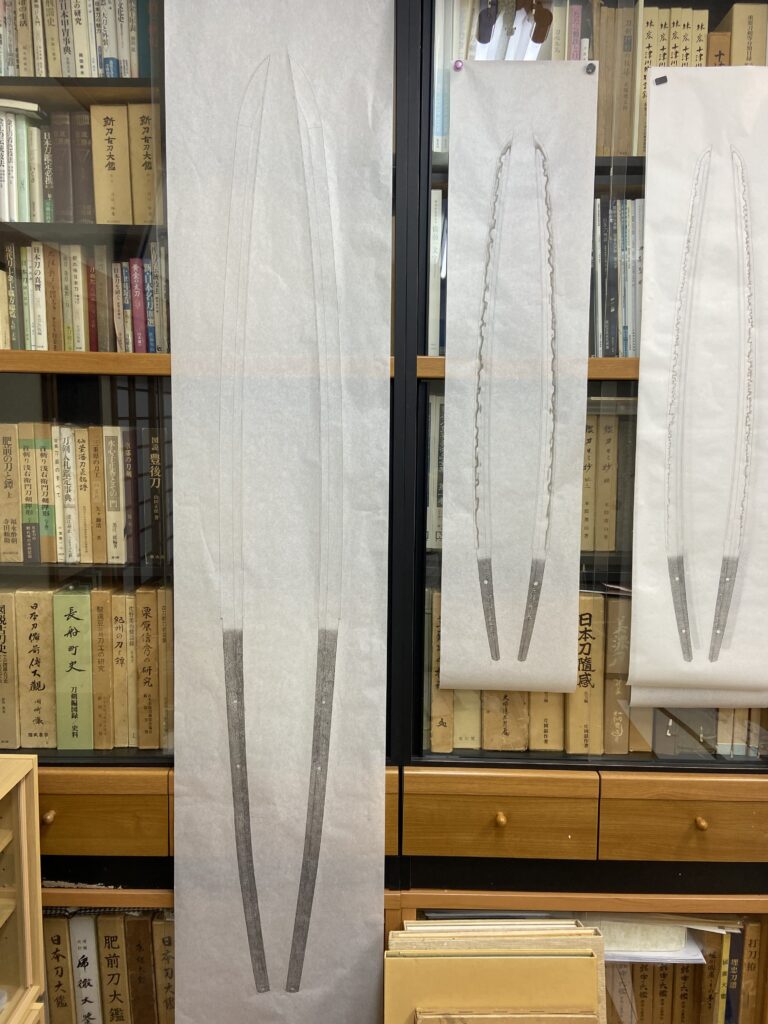

1号 太刀 おそらく二尺六寸程で長寸、目立って腰反り、元幅大変広く踏ん張りがかなり強く完全に応永姿。

腰の開く互の目で、元の20㎝程度は鎬に届き皆焼状。全体に刃肌が目立つ。棒樋と連れ樋を鎺上で丸留め。

姿は応永だが応永で焼きが高く皆焼がかる物を見たことが無い。この部分が与三左衛門尉の皆焼と同じ形状。

姿や地鉄を取るか一部の焼きを取るか。。

与三左衛門尉祐定と入札。

2号 太刀 直ぐ調の小丁子、所々頭が飛び出す丁子。板目流れ全体に映り。

若干小詰むが雰囲気が良く、古く見たくなる。

吉岡一文字助光と入札。

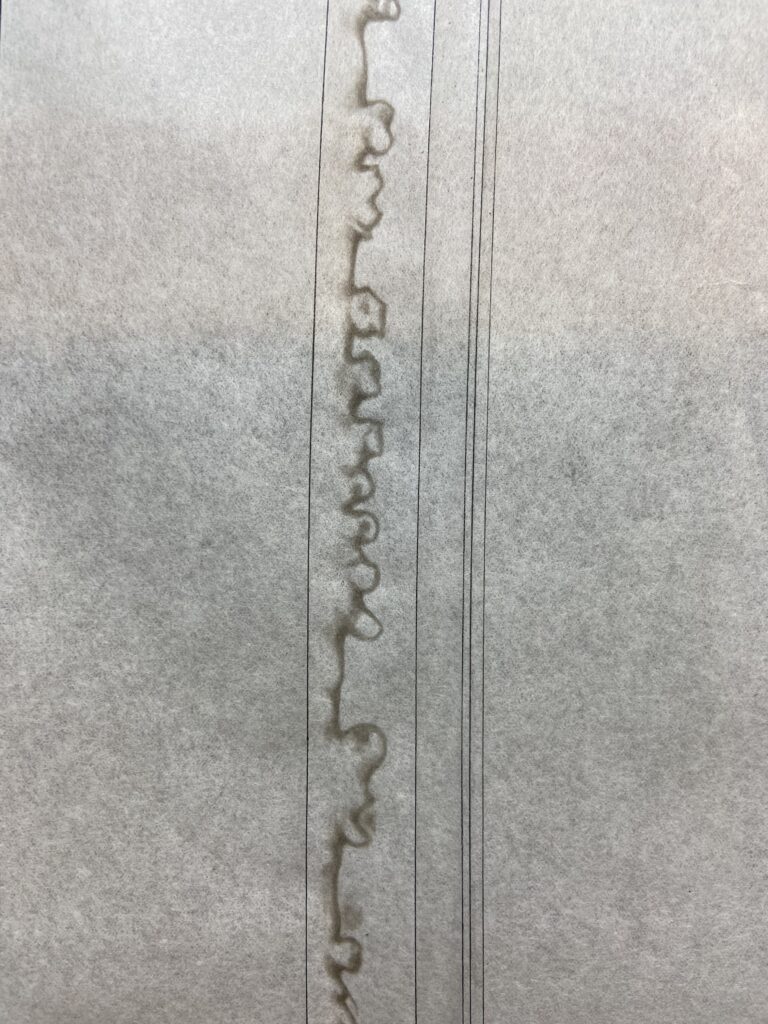

3号 脇差 目立って鎬高。詰む地鉄で流れ無し。匂い出来の細直刃で少し揺れる。沸えの砂流しと湯走り。

中鋒の形良く、先表裏少し返る。横手を横切る砂流し。小鎬先上がらず。

完璧で大変良い手掻。

手掻包永と入札。

4号 脇差?刀か。中鋒延びフクラ張る。帽子倒れ。少し肌立ち気味。全面に映り気があるも沈む。匂いベースの直刃で匂い口に荒い沸えが斑に。長い湯走り。

刃錵が堀川。この渋さはこれだと思う。

大隅掾正弘と入札。

5号 短刀 ほぼ無反り。姿尋常。大きめの板目。匂い出来の細めの直刃で全体に沸えが付いて中直になり整う。帽子綺麗に丸く。棟角に焼きが目立つ。

この刃はなんだったか。。度々研磨で経験する大変良い刃。

こんなに綺麗な丸帽子があるかどうか不明だが、左安吉と入札。

能く

能く

時代違いイヤ

当

イヤ

色々選択を誤ってしまっている。

1号康光、2号家助、3号南紀重国、5号宇多國房と入札。

然

然

イヤ

当

然

3号、包永で当たりと思い、南紀で当たりと思い、次が無くなってしまった。

もしかしたら仙台にも柾以外があるという事でしょうか。

仙台国包と入札。

然

然

イヤ

当

然

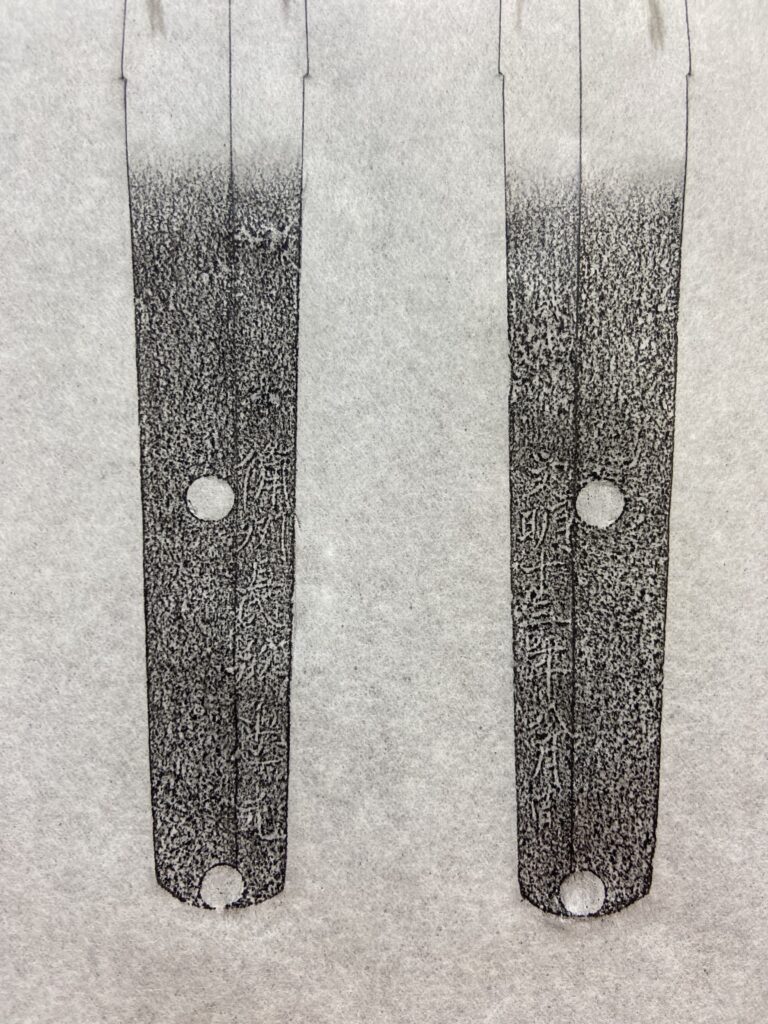

1号 太刀 銘 備州長船貞家

応永廿八年二月日

2号 太刀 銘 備州長船盛光

3号 脇差 銘 肥前國住人忠吉作

4号 刀 銘 大隅掾藤原正弘

日向國住

5号 短刀 銘 宇多國久

忠吉の包永狙いは完璧で凄過ぎでした。

忠吉もよぎったのですが、ここまで凄い写し物を過去見た事が無く、選択できず。

5号の刃はそういえば何度か研磨させて頂いた大磨上げの古宇多の刃でした。こういう作品があの極めの元になっているのですね。

大変勉強になりました!!