鞍馬関

鞍馬関の刀の全身押形を採拓していて疲れてしまい、夕方お散歩に。

せっかくなので叡電に乗り鞍馬に行きました。

鞍馬寺。何年ぶりでしょか。

青い紅葉が綺麗です。叡山電車では秋の紅葉のライトアップが知られていますが、新緑のライトアップもしているそうです。

狛虎。鞍馬寺の狛犬は虎。

鞍馬街道。

町を流れる水がやけに綺麗だと思ったら、鞍馬川から水路で引いてるんですね。

賀茂川の水を引く上賀茂社家町や高野川の水を引く上高野の町並みが大好きで、こういう町のお散歩は落ち着きます。

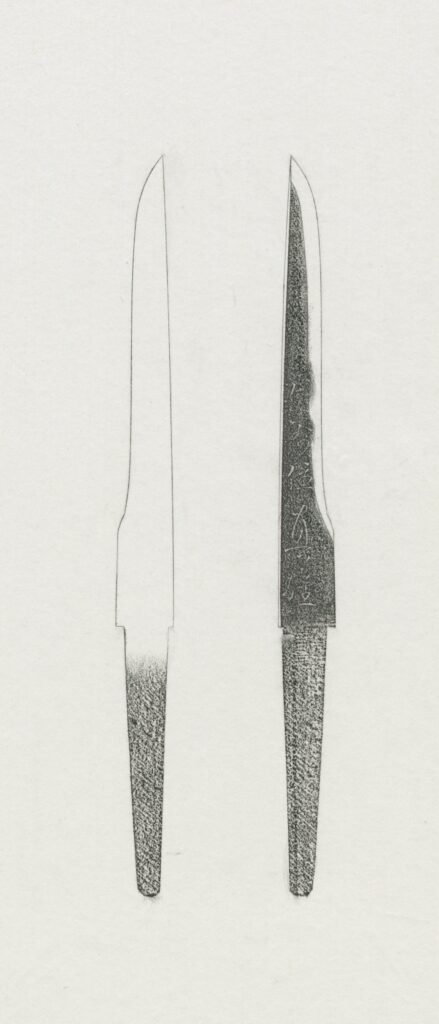

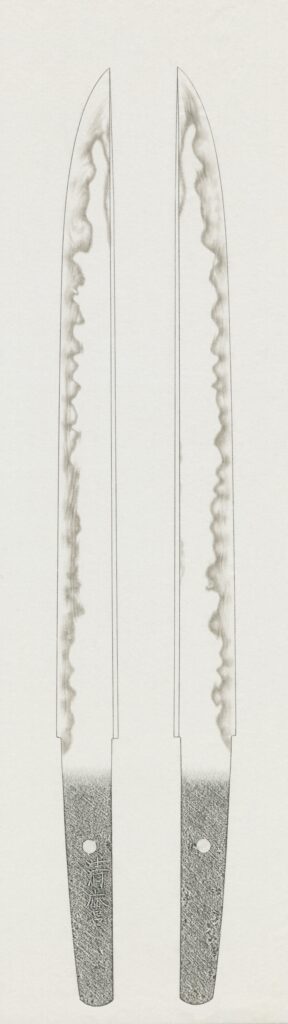

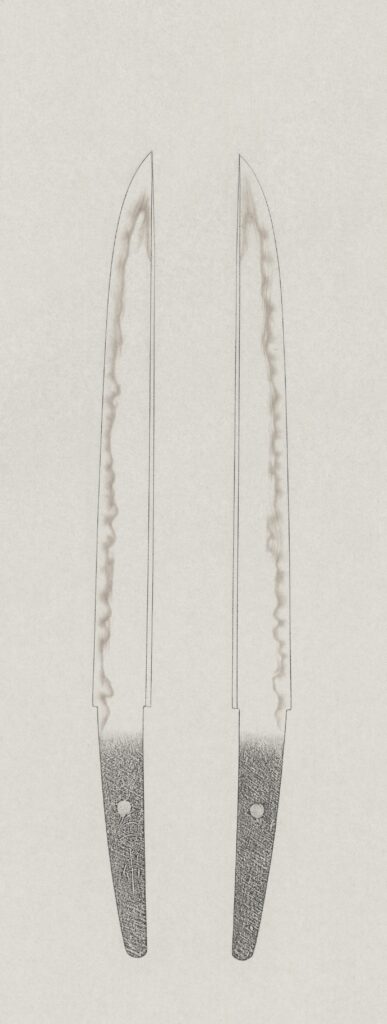

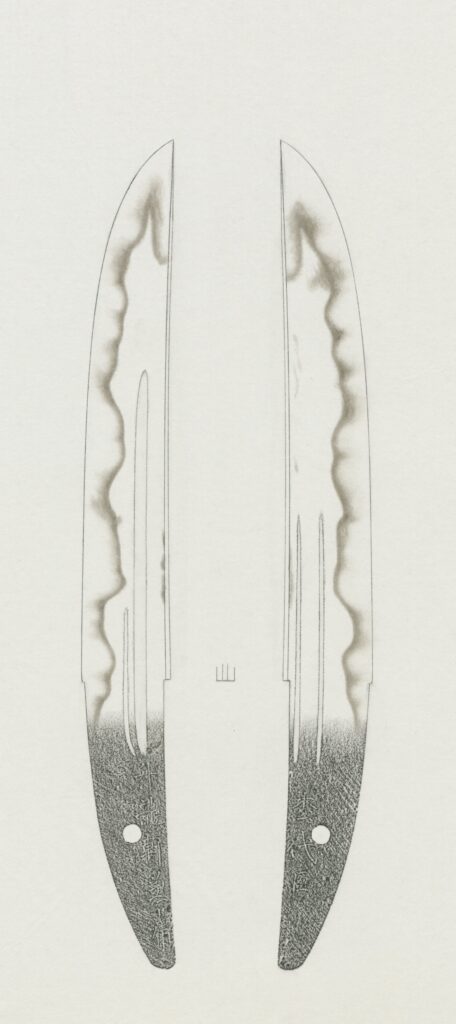

「鞍馬関」とは言いますが、関から鞍馬に移住したのか、山城鍛冶が関に修行に行き再び鞍馬で作刀したのか等、詳細は不明のようです。

鞍馬関には彫物のある作品も多く、近年の重刀にも濃厚な彫物のある鞍馬関の指定がありました。

この鞍馬の地のどの辺りに鍛冶場があったのでしょう・・・。焼き入れの水は当時もこうして鞍馬川の水を引いていたのかも知れません。

因みに、鞍馬寺竹伐り会式(たけきりえしき)で使われる山刀をまとめて拝見した事がありますが、確か鞍馬関鍛冶の作品は無かったと思います。

刃長は1尺4寸程度。超大段平とでも言いましょうか、身幅は尋常ではありません。使用の度に道具としての研ぎが繰り返され、切り刃なのか平造りなのかよく分からない状態の物が殆どですが、茎からみて元は平造りと思われます。中にはフクラが強く付き、先が張ってマチェットに近い形状の物も。刀鍛冶の銘と分かるものでは山城守歳長、若州次廣、信濃守信吉らがありましたが、これらは刀鍛冶が製作した祭具としての貴重な作例です。