刀美の盗難情報

『刀剣美術』には刀剣や刀装具等の盗品情報が掲載される事があります。

例えば法人解散に伴い令和7年8月に館の運営を終了した蟹仙洞の盗難事件の場合。

この事件については平成3年、『刀剣美術』414号に以下12口の盗難刀剣情報が掲載されています。

◎ 太刀 銘 備前国長船住長義

◎ 太刀 銘 備前国長船兼光

延文元年十二月日

◎ 太刀 銘 来国次

〇 太刀 銘 助真

〇 刀(金象嵌銘)左磨上 光徳(花押)(享保名物 長左文字)

小太刀 銘 豊後国行平作

太刀 銘 友成

太刀 銘 国行

刀 銘 日州之住国広作

天正四年二月日

刀 銘 肥前国藤原忠広

刀 銘 於南紀重国造之

脇差 銘 長曽祢興里入道虎徹

(金象嵌)寛文三年二月十六日三ッ胴截断

山野加衛門永久(花押)

◎国指定重要文化財

〇県指定文化財

その他、『刀剣美術』の昭和51年頃~平成24年までの36年間の盗難情報を通覧すると、重要文化財・重要美術品・特別重要刀剣・重要刀剣を含む400口以上の盗難刀剣が確認できました。(一部海外での盗難も)

一件につき1~2口という少数もありますが、多いものでは28口、34口、48口、55口(イギリス)といった大量の盗難被害も。

刀など盗んで一体どうしよういうのか。。

その実態の一つとして挙げられるのが、昭和10年に重要美術品に認定された相州広光の盗難事件です。

刃長31,95㎝、銘は相州住広光。延文三年十一月日の裏年紀入りでした。

この広光は昭和36年11月、新潟市に於いて盗難にあい、その際、銘を表裏共削られ無銘にされました。

その後の経緯の詳細は把握していませんが、発見後は元の銘文の通りに朱銘が入れられ、平成19年第53回重刀指定、翌平成20年には第20回特別重要刀剣に指定されています。特重指定を受けたことで金銭的価値はそれなりに回復したかもしれませんが、失われた貴重な銘は戻りません。

刀剣界の大きな損失です。

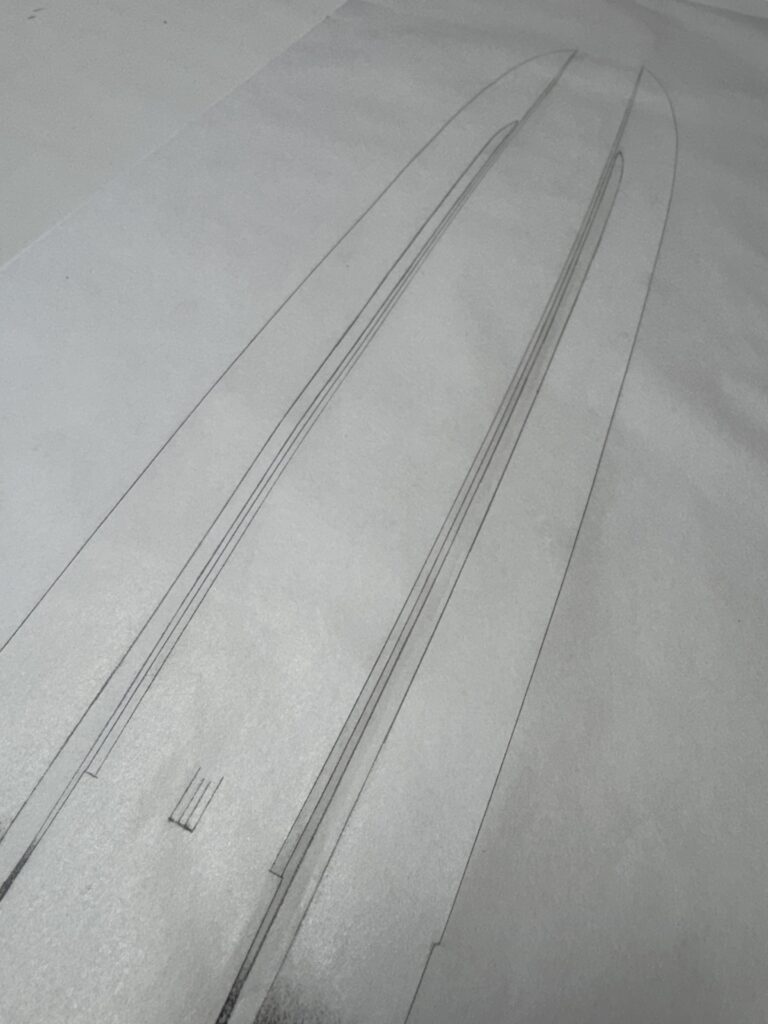

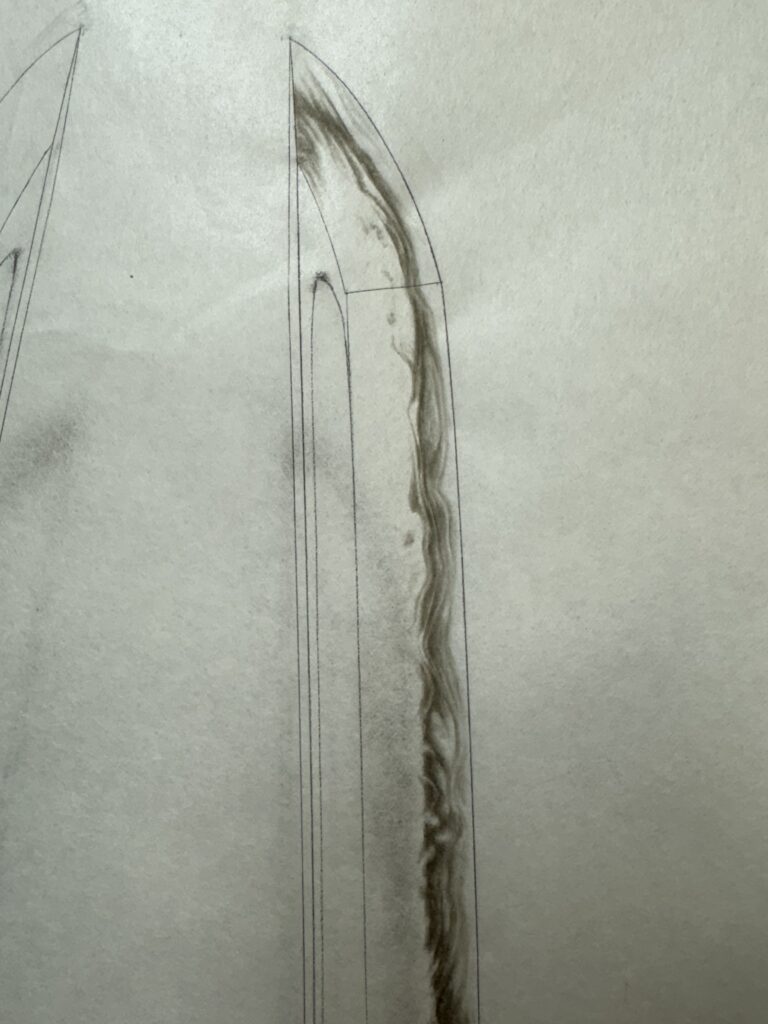

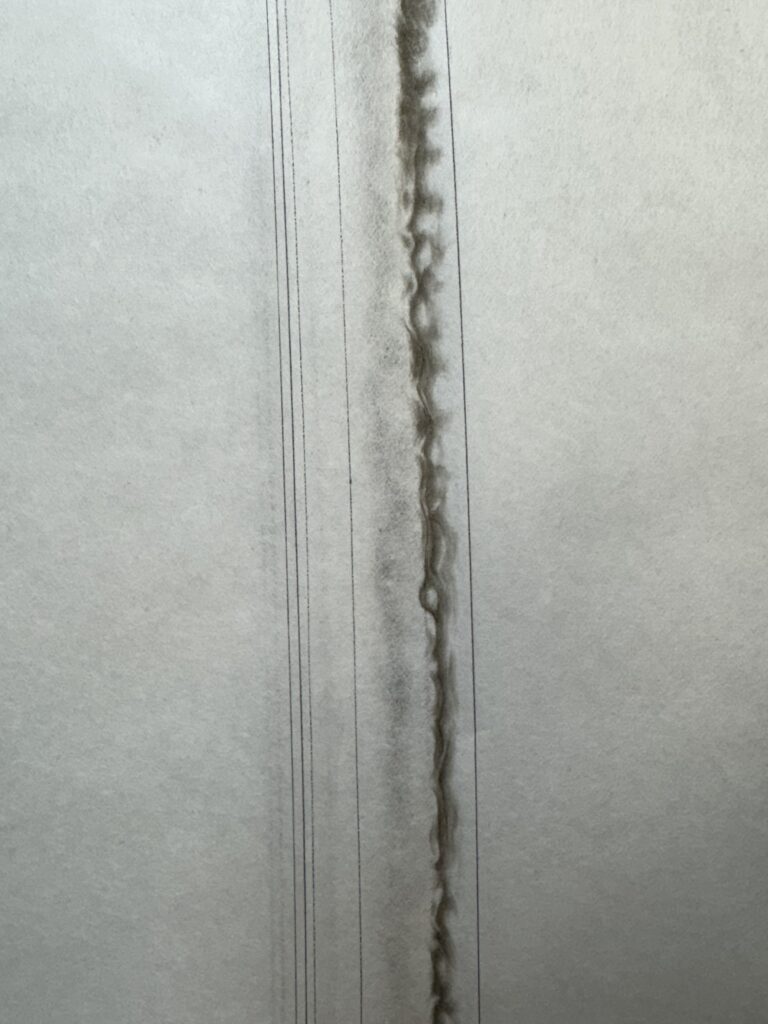

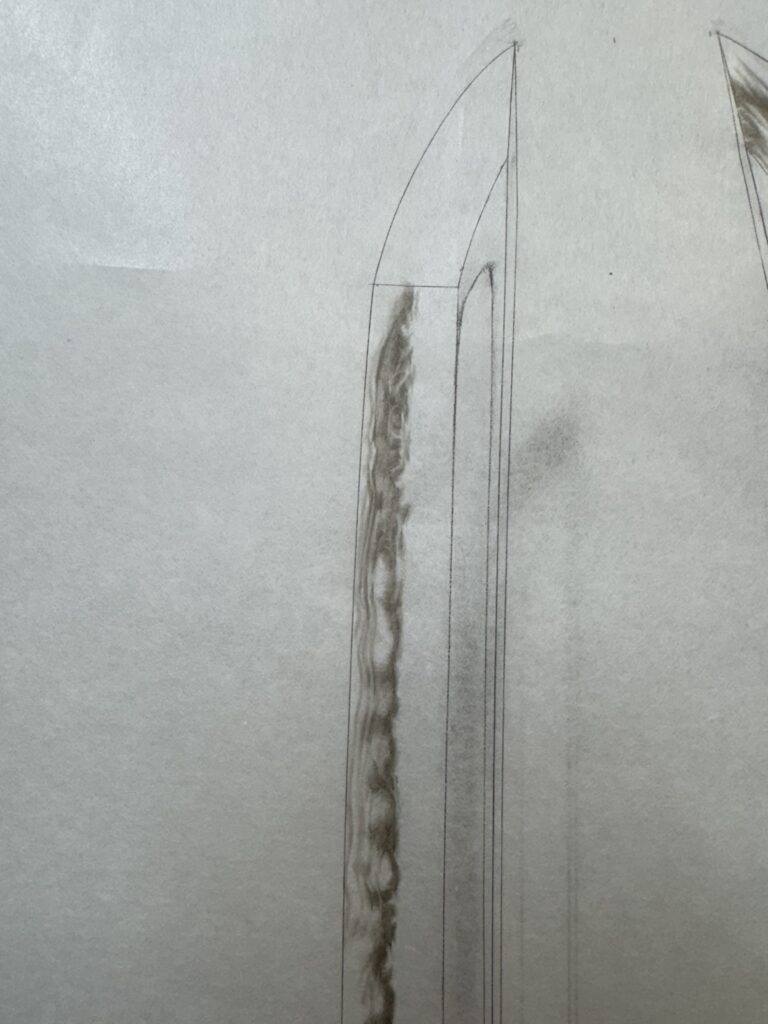

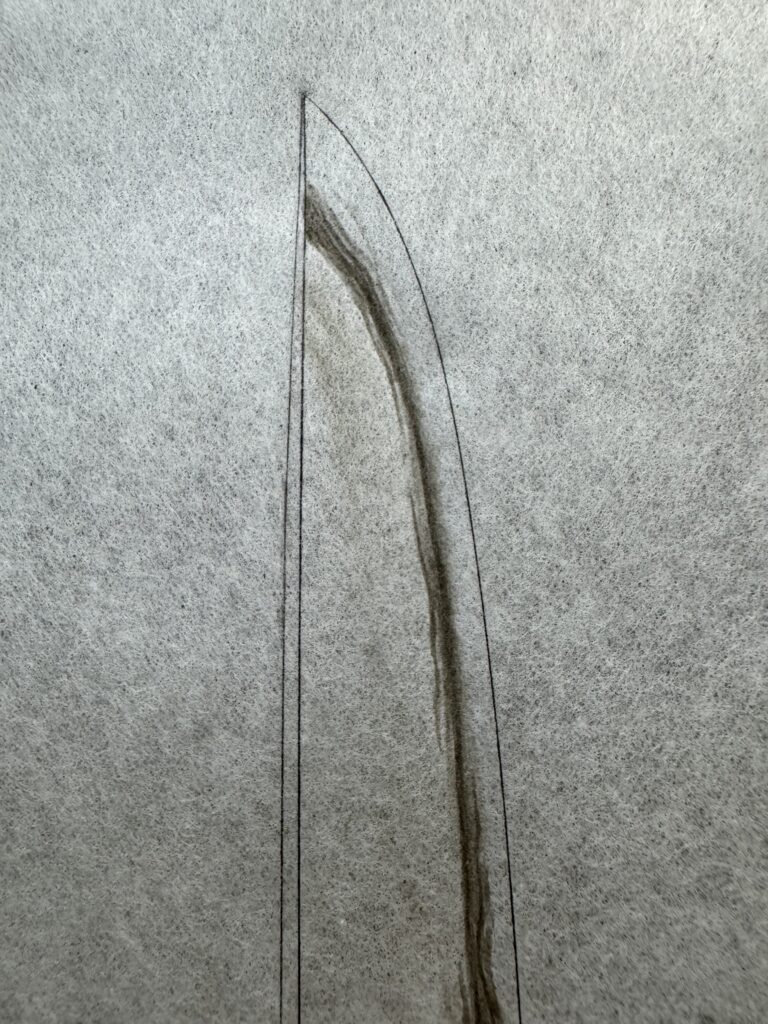

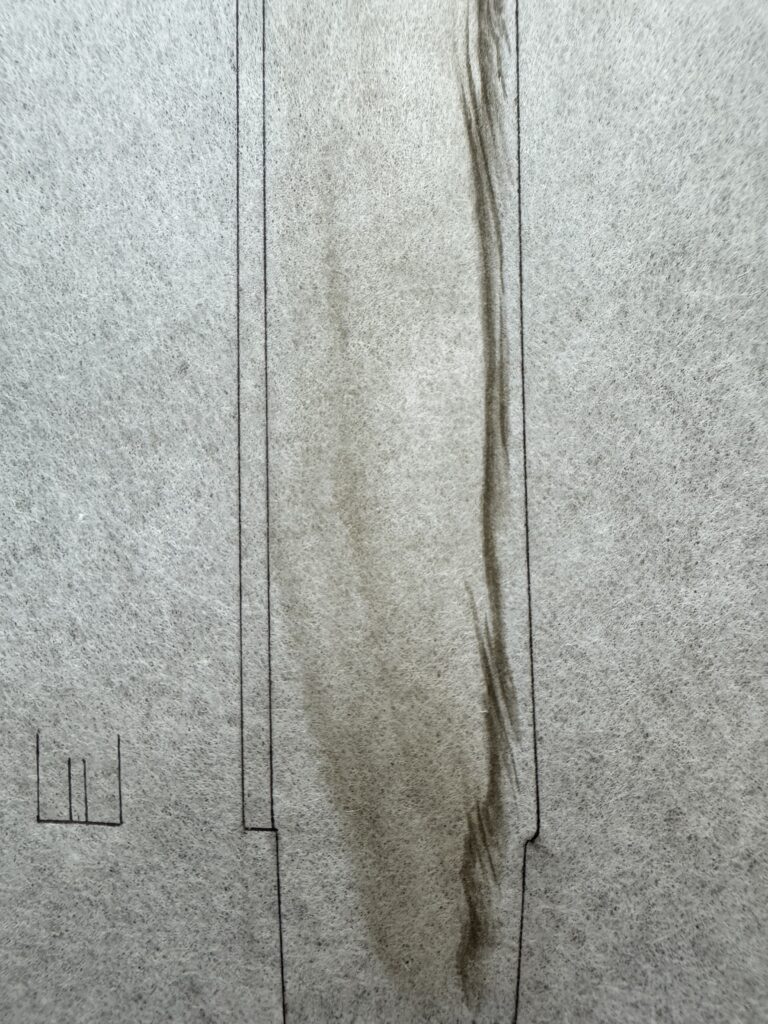

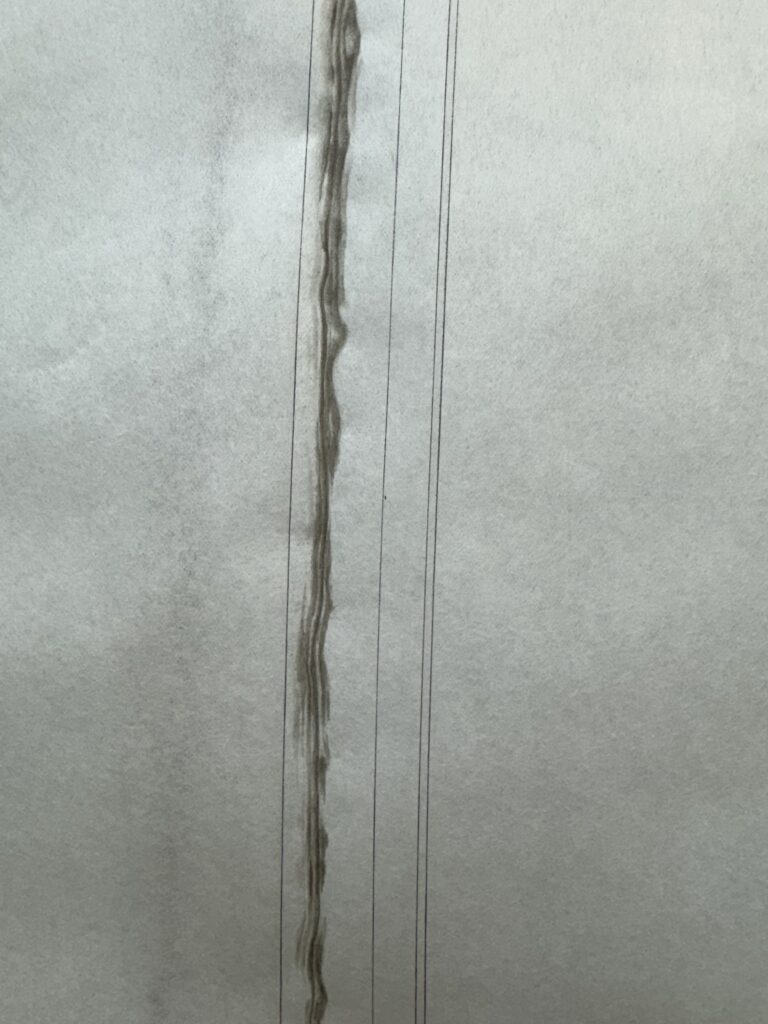

尻懸刀全身押形

大磨上げ、朱書の尻懸則長の全身押形を制作(途中)。

たまたま今村別役刀剣講話を読んでいて、別役成義が尻懸について以下の様に。

『則長は大和物中地鉄も少しく劣り、かつざんぐりとして地荒れの多いものがよくあります。ゆえに位列も下にして・・(中略)

また刃文は直刃に小乱れ交じりぐらいに出来て、沸が下品に見えて、太刀姿も一段劣って見えるものであります。また短刀などの造りも、重ねを厚く幅狭に造り、または冠落しに造り、短刀のごときも重ねを厚くするを通常と思います。造り方も保昌などに比べて見れば、よほど劣りている様に見えます。』

いやはや散々な評価ですが、この本は明治時代の両氏の講話の速記録を書籍化したものであり、出版を前提とていなかったでしょうから余計こういう内容だとは思いますが、にしても。。。

とはいえ、この様に言っているのは別役成義だけではなく、古い時代ほど尻懸の評価はイマイチです。思うに、鎌倉期の尻懸の名品が世に知られず、数が多い末の則長ばかりが評価の対象となってしまったという面はありそうです。

さて、全身押形制作中の則長。地鉄は大和然として強く、沸は細やかで明るく深く、当麻と同質。

刃文は尻懸最大の特徴である互の目を焼いていますが、直ぐ調の刃が、刃寄りの綾杉状の柾目によって互の目の焼きとなっている事が、押形からも確認出来ると思います。

尻懸の長物の研磨経験が少なく、どの互の目も綾杉に起因するかどうかは不明ですが、非常に面白い現象が確認出来る刀です。(今回の刀、綾杉に起因とまでは行かないまでも、関係している事は確か。)

現代の鑑定でも最上の評価を受けている刀であり、劣る面など微塵もありません。別役先生にもみて頂きたい。

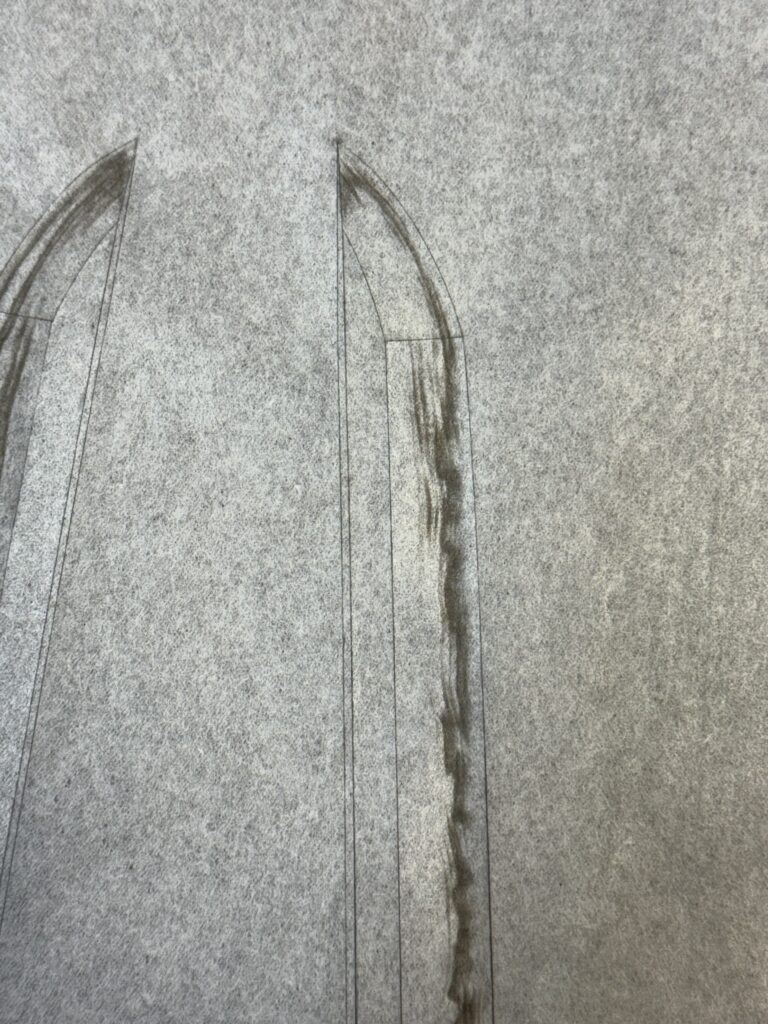

大和物全身

鎌倉末期保昌在銘短刀

大磨上げ無銘刀 千手院

やはり私は大和物が圧倒的に好きなのだと再認識しましたが、その理由の言語化は難しいです。好みと言えばそれまでですが。

先日某刀匠さんに教えてもらった理由なのかもと、ちょっと本気で考えたりもします。

全身押形採拓は大和物が続き、次は尻懸。