色々拝見

生ぶ茎在銘の来国俊。古い研ぎのまま新たに発見されたもの。二尺六寸。茎の反りもそのままで大変貴重。

国行太刀。来。茎の保存状態が最良で銘字鮮明。この期の太刀は重厚感が凄い。

備前国長船住左近将監長光□、正安年紀の小太刀。二代長光でしょう。非常に詰んだ地鉄。

大磨上げの左文字。帽子はそのもの。地鉄強く良質。一見すると新刀の様に見えますが、左文字系など南北朝の良質な作品は新刀の様に見える物があります。以前光徳象嵌の名物の左文字を研磨しましたが、新刀かと思う様な出来でした。あの出来が正しいのだと思います。

某国鎌倉末期生ぶ茎二字在銘太刀。よく詰み美しい地鉄。直調に小互の目小丁子。淡く焼き出し映り。純然たる直刃のイメージの人ですが、たまにこういうのがある。以前この派の重美で同様の物を見て出来の良さに驚いた事があって。しかし入札鑑定だと当たる気がしないです。

鎌倉初期生ぶ茎在銘太刀。完璧。よく眠っていたものだ。

振袖茎の短刀。先つまむ。ほぼ無反り(若干S字)。凄い出来だが誰なのか悩む。

大磨上げ無銘4口。了戒、南北朝法華、延寿、古金剛兵衛、この辺りが当てはまるでしょうか。古い直刃は面白いです。

「信長が愛した刀とその時代の刀剣展」

本能寺大寶殿宝物館で開催中の「信長が愛した刀とその時代の刀剣展」の展示品を幾つかご紹介します。

刀 銘 薬王寺(重要刀剣)

永享頃、三河の薬王寺一派の作品です。薬王寺派の作品は現存数が少なく私も研磨した事はありません。同派中一番著名なのは助次でしょうか。

展示の刀は末備前や末相州の傑作に見紛う作品で、薬王寺派唯一の重要刀剣指定品です。

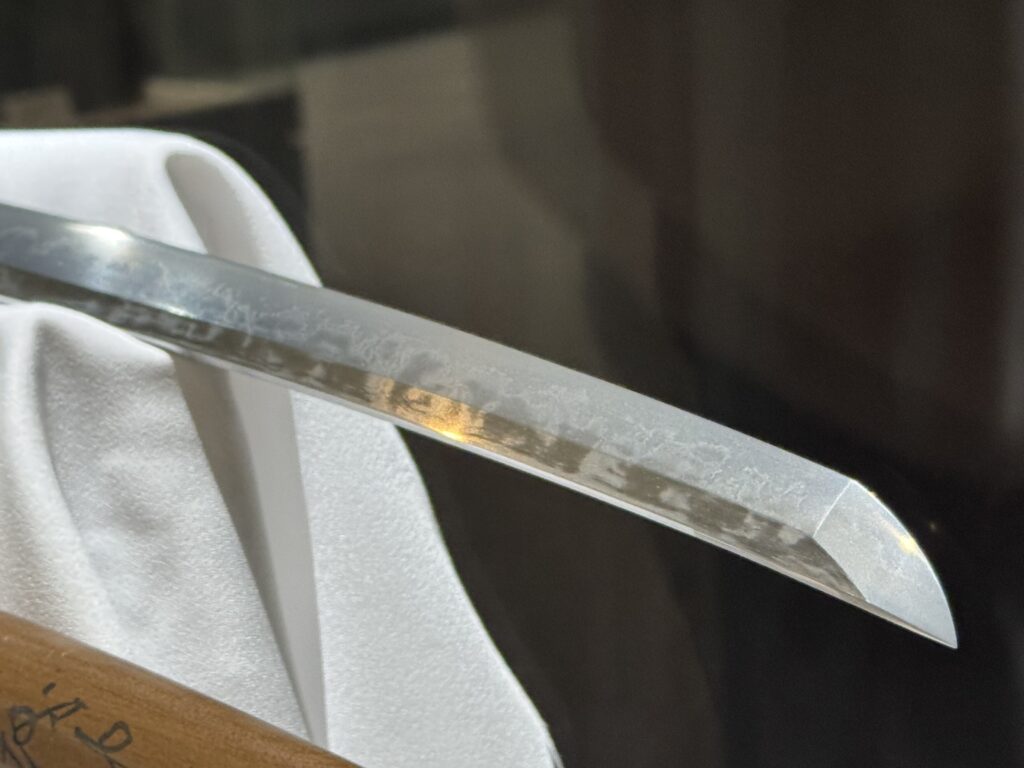

太刀 銘 光忠(重要美術品)

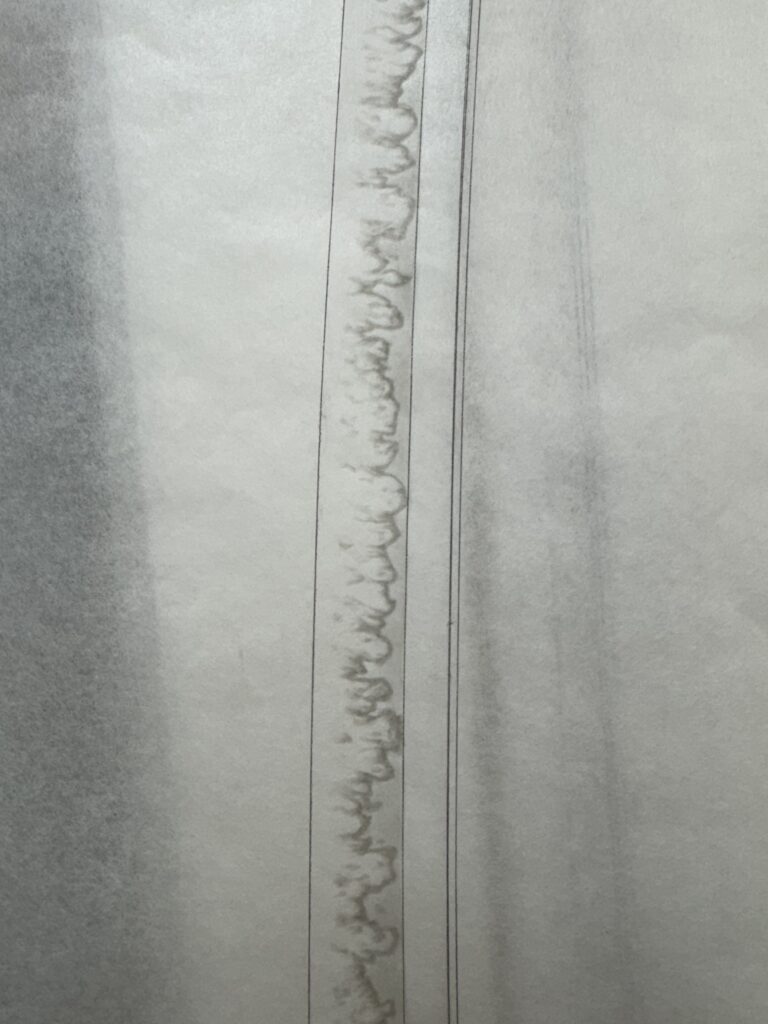

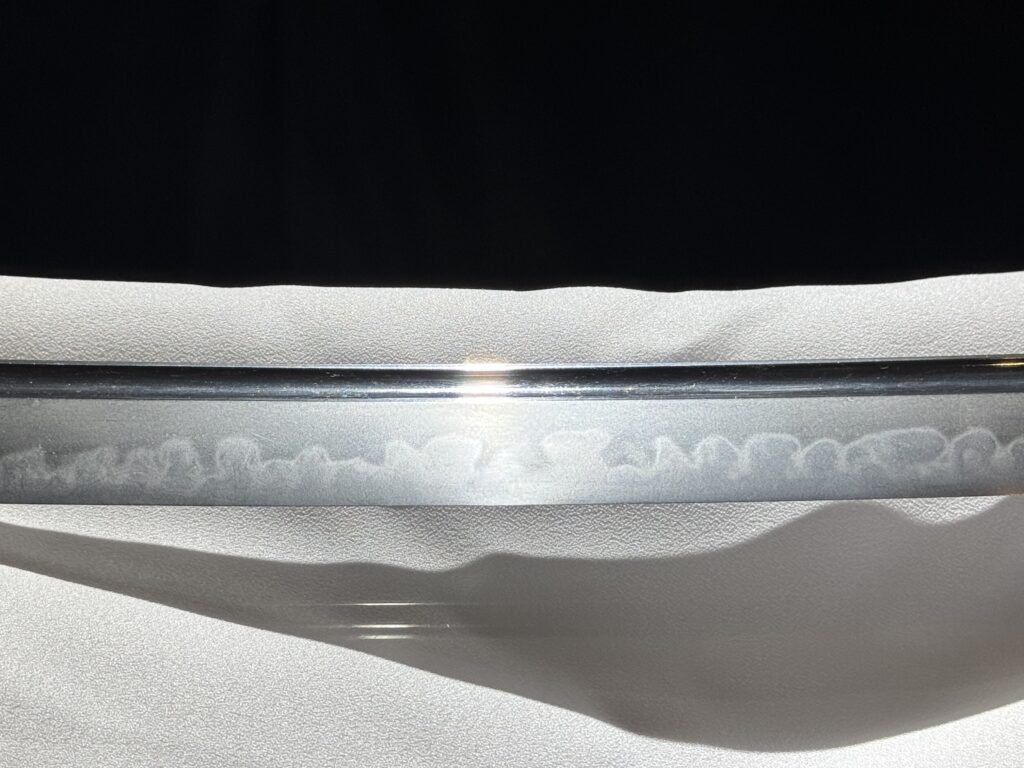

重美の在銘光忠です。もこもこと沸き立つ様な大房の丁子が見事。精良な地鉄も魅力的です。在銘光忠にこの様な大房な丁子は普通は無いのです。頗る貴重な作品です。

刀 無銘 光忠(重要刀剣)

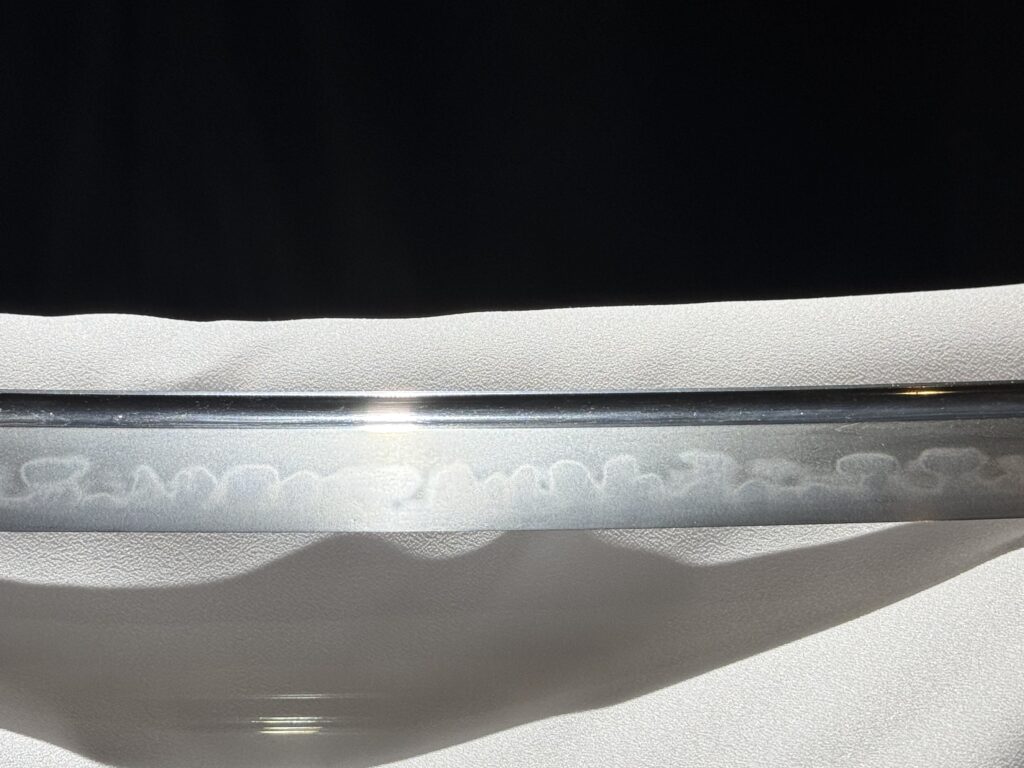

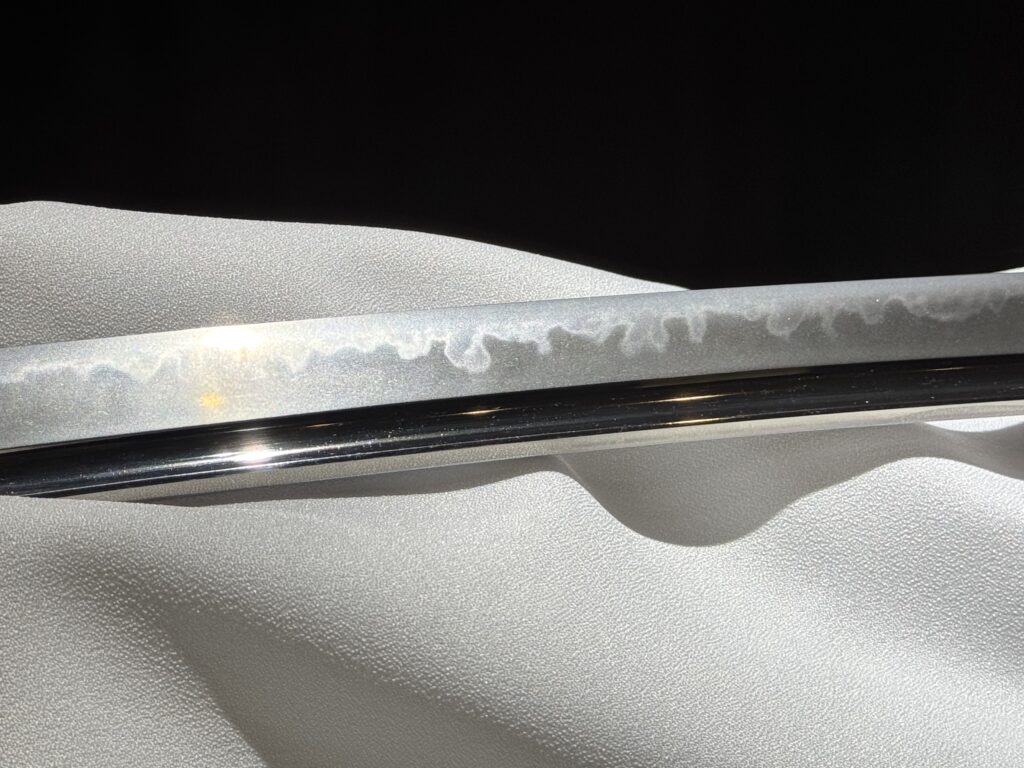

光忠の地鉄は、映りを除けば京物を思わせる精良さを誇るといわれますが、この作品が正にそれです。

その美しい地鉄に映りが鮮明に現れる。凄い刀です。

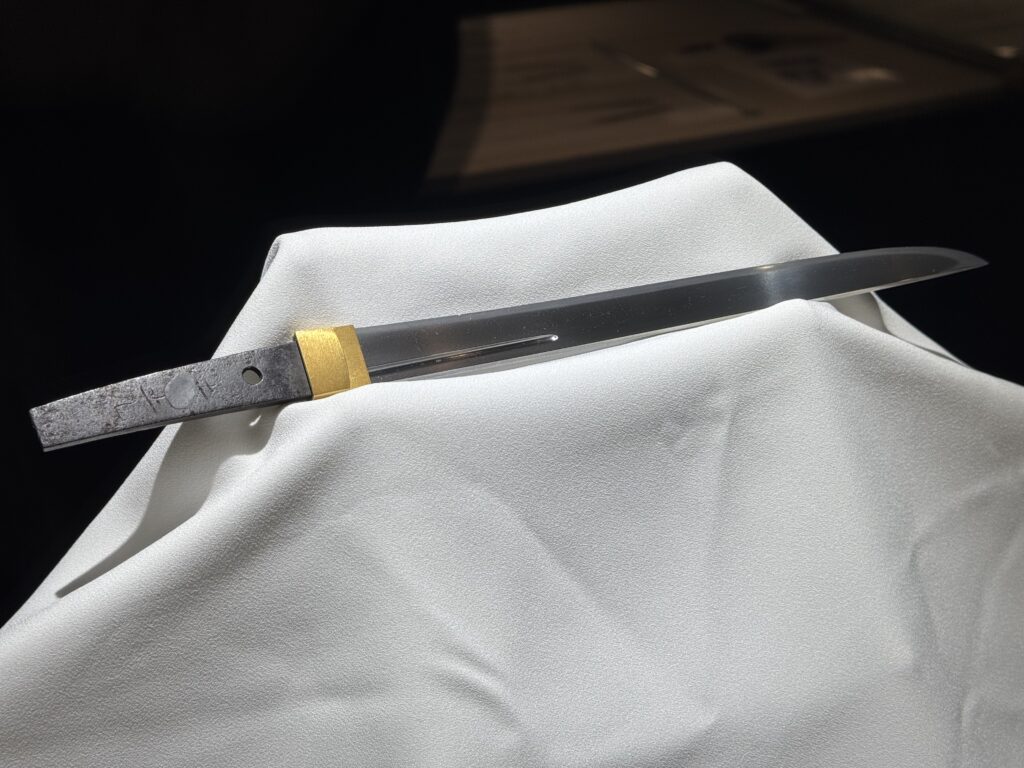

短刀 銘 吉光

藤四郎。「吉」の字に目釘穴が掛かっていますが、それもまた味わいという事で。暢達な銘振りの勝ちです。

脇差 銘 備前国住長船忠光 彦兵衛尉於作州和介庄作之

延徳四年霜月吉日

彦兵衛尉忠光の作州和介庄打ちです。末備前の出先での作品には度々出会いますが、「作州和介庄」は大変珍しい。

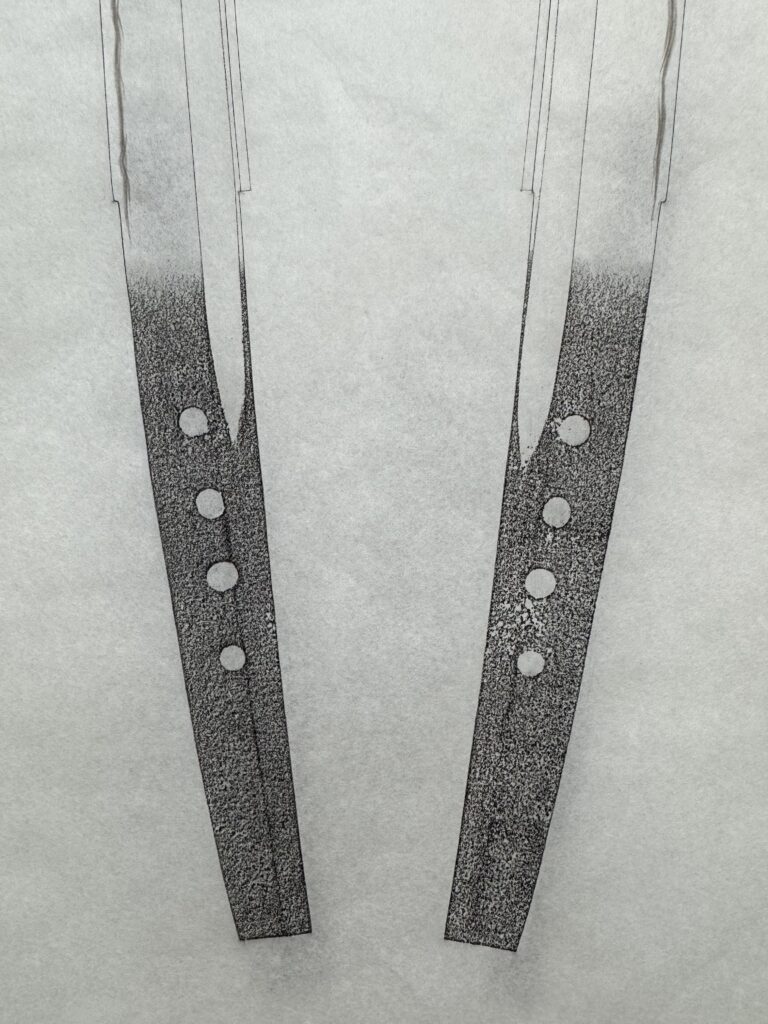

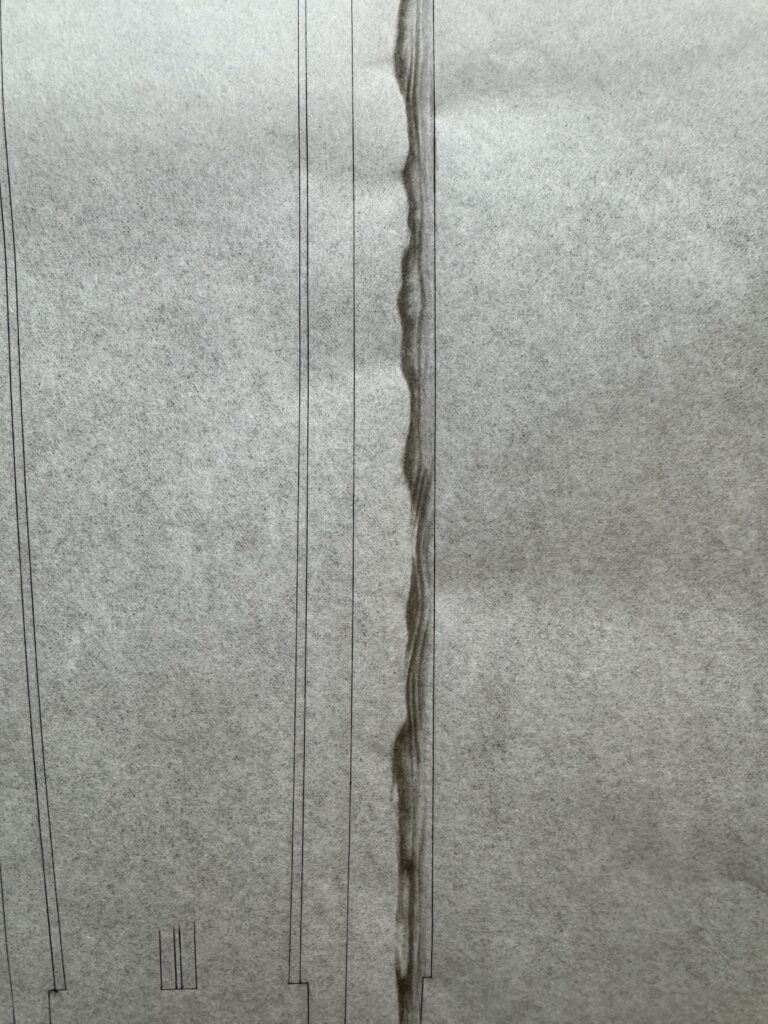

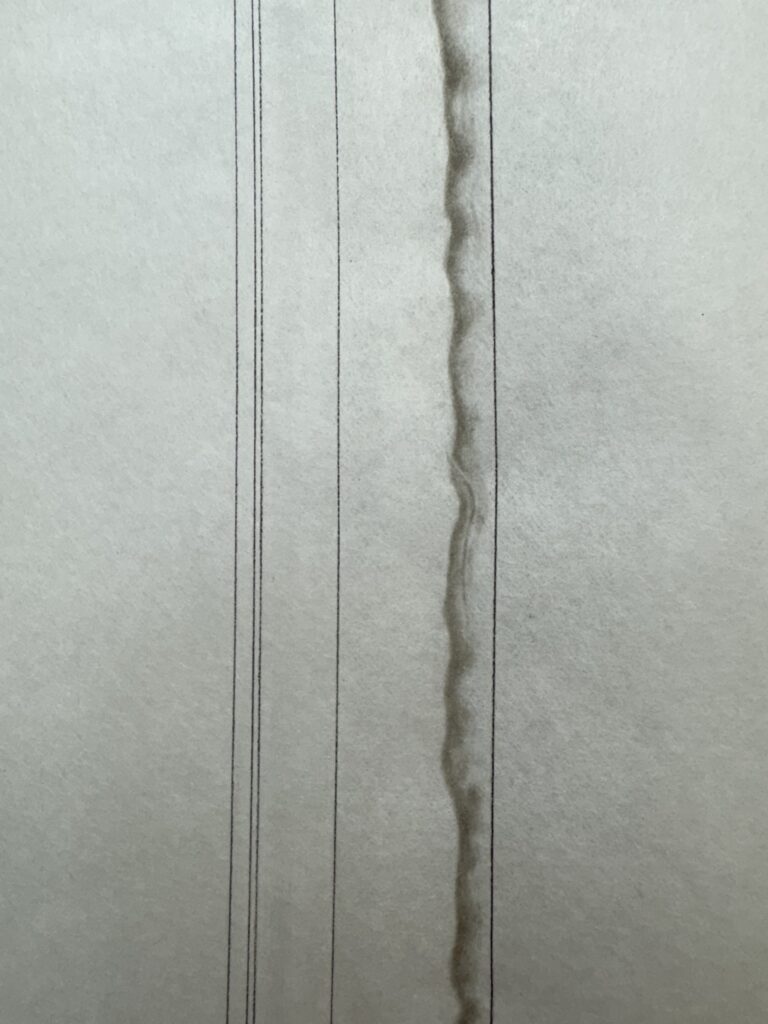

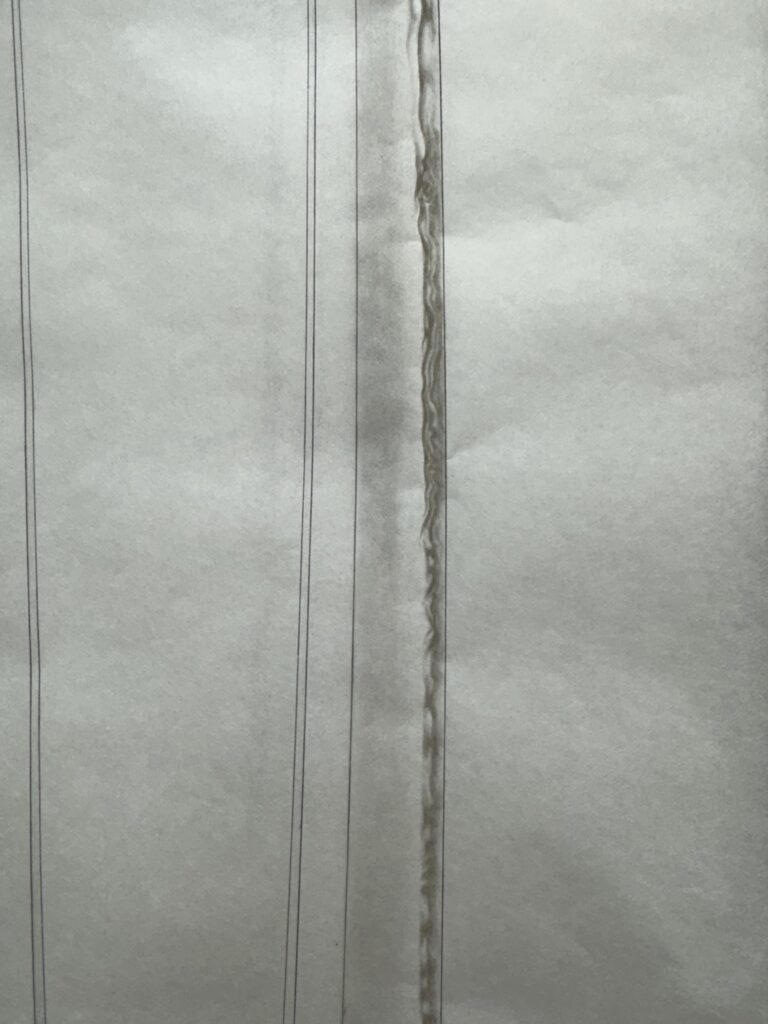

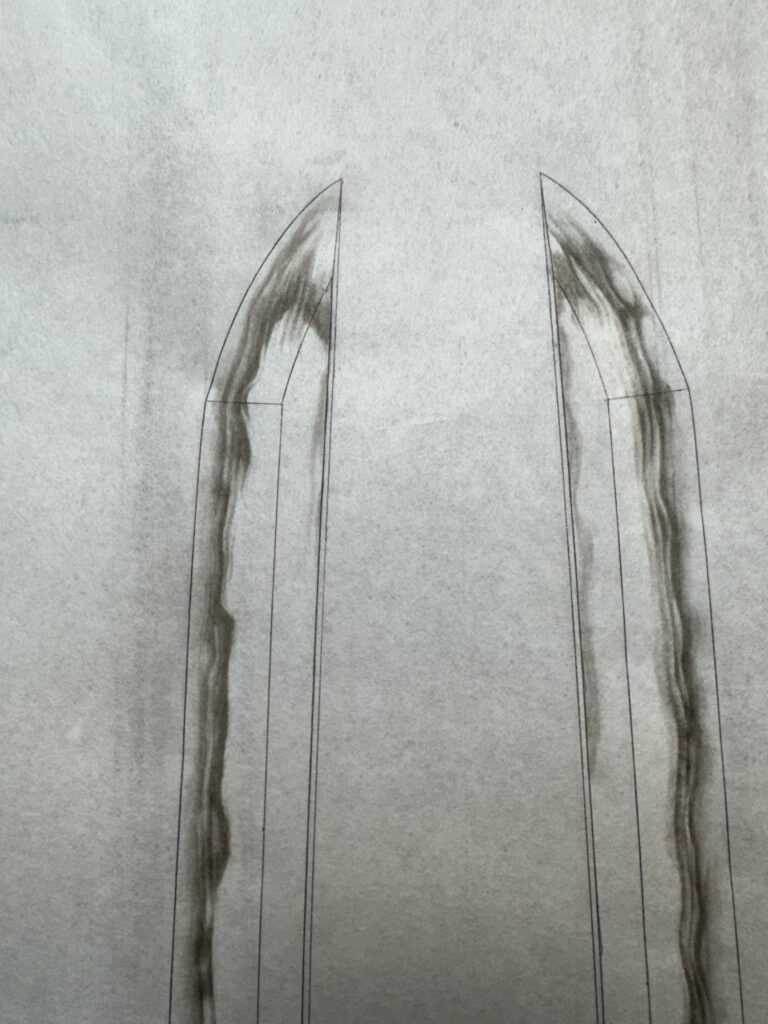

この作品はたまたま全身押形を採拓していましたので全身押形パネルも。

この他出陳多数です。

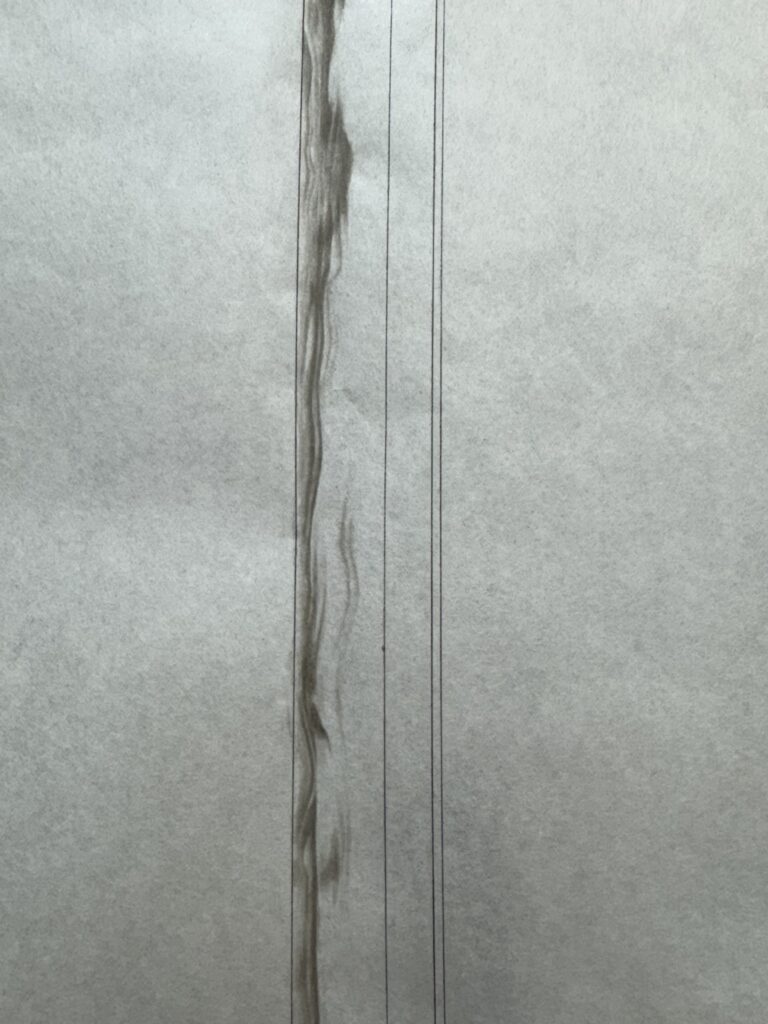

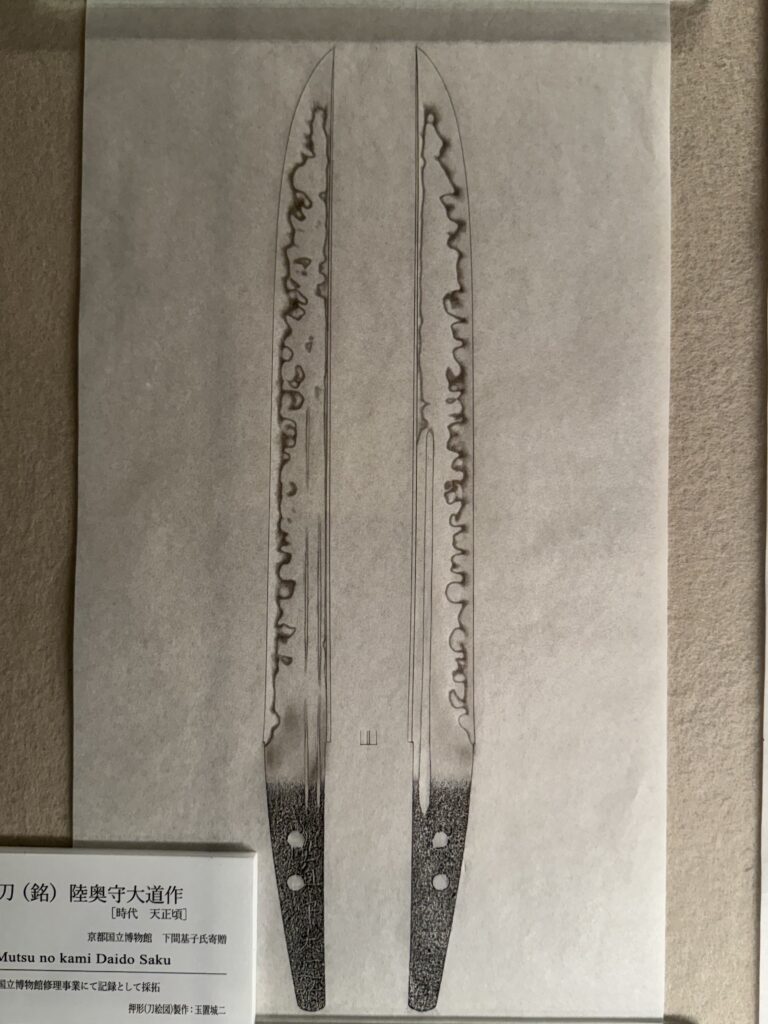

現在京都国立博物館で開催中の「特集展示 新時代の山城鍛冶―三品派と堀川派―」に出陳の陸奥守大道の全身押形。

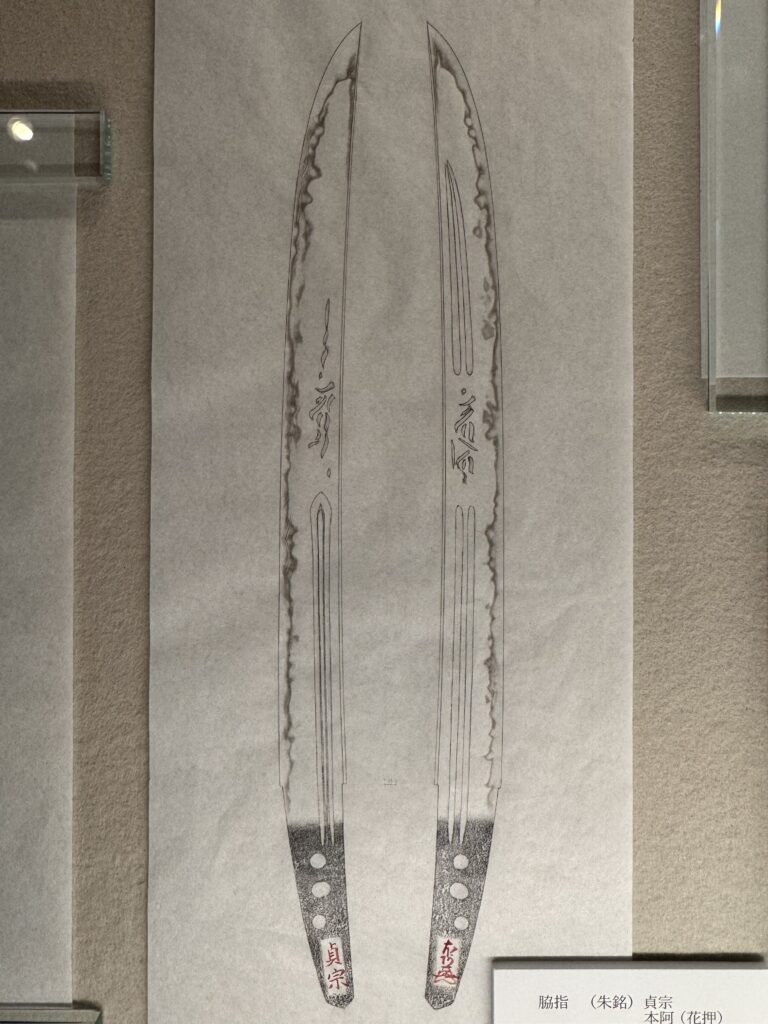

朱銘貞宗(特別重要刀剣)の全身押形。

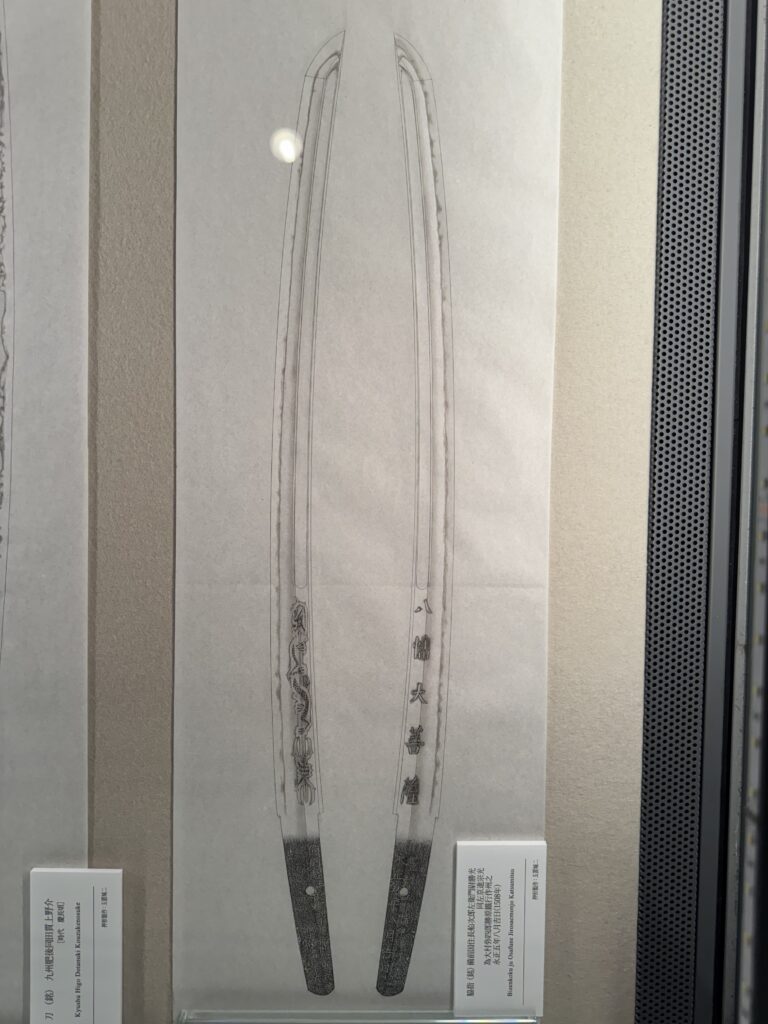

晴明神社蔵の祐定の全身押形。重ね厚く、大変健全な祐定です。

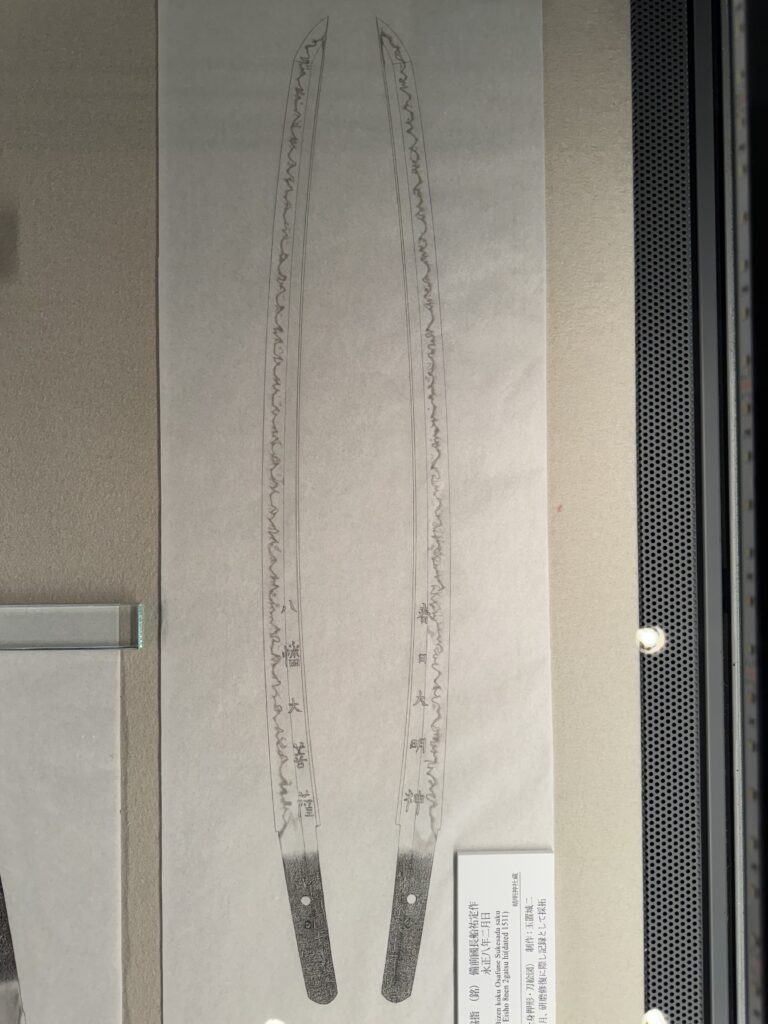

二郎左衛門尉勝光と左京進宗光合作の全身押形です。こちらも頗る健全で(元重ね8.5mm)、彫物も全く減っていませんでした。

清光刀は2口。その他長光や同田貫等全10口の全身押形。

お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。

京都支部入札鑑定会

今回は本部から。

1号 太刀 日本海側で古い所だと思う。いつものイメージよりスマート。

2号 太刀 多分15年ほど前に本部から来た太刀だと思う。

3号 刀 反り強めの末古刀。刃縁が働く中直刃。大変良い地鉄だが肌を荒く研いでいる。

4号 脇差 幅広く力強い姿。綺麗だが見応えのある地鉄で明るい直刃。

5号 反り浅で重い刀。見慣れぬ刃の錵。暴れる帽子。

当たり扱い

当

イヤ

当たり扱い

同然

3号 現状を見てではなく普通に研ぐとどうなるかを予想して入札しなければならなかった。

当たり扱い

当

当

当たり扱い

同然

今回から会場後方でホワイトボードを使い、初心者さん向けのレクチャーをしながらの鑑定会です。

ホワイトボードは図での説明と筆談用です。