刀と向き合う

しばらく前のブログで少し触れました(「新作長剣」の記事参照)、エルメス財団の『Savoir & Faire 金属』に関連して。

静かに刀と向き合いたい人に読んで欲しいエッセイです。

・内藤直子 刀剣を語ることば[『図書』2026年2月号より] | web岩波

しばらく前のブログで少し触れました(「新作長剣」の記事参照)、エルメス財団の『Savoir & Faire 金属』に関連して。

静かに刀と向き合いたい人に読んで欲しいエッセイです。

・内藤直子 刀剣を語ることば[『図書』2026年2月号より] | web岩波

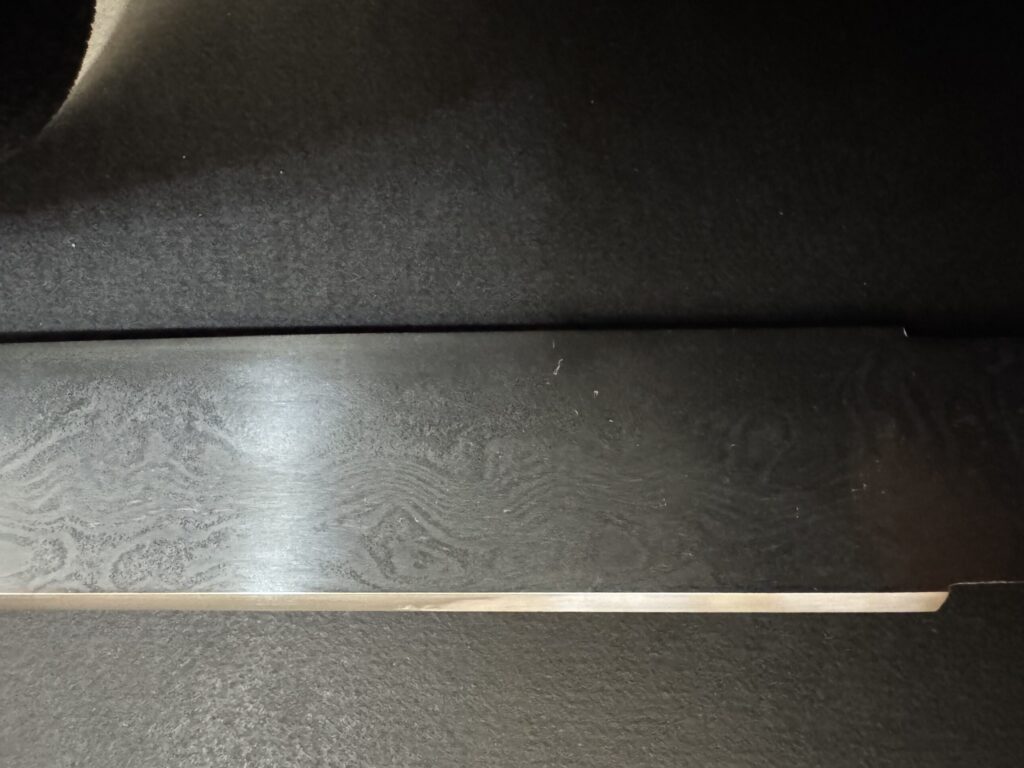

しばらく地肌を出す仕事が続いていましたが、今回はある程度抑える仕事です。

地艶工程。ここ数年好きで使用している某山産の巣板で下地艶、その後産地不明の浅黄で抑えたところです。

この巣板は艶仕事で肌がよく出てくれ、仮にヒケが入っても直ぐに取り去ってくれる力があります。

浅黄は出す力もありますが、良い雰囲気に抑える事も出来る石です。

下地研ぎは押す動きが多く、切り研ぎも筋違も、しゃくりの動作やタツを突く時も、全て押し或いは突きの研ぎです。

しかし区や横手下などは下地でも引きの動きを使う人は多いと思います。

内曇りの工程に入ると、鋒以外は全て引き研ぎとなります。砥石が効く原理や目的に合った動きを追求した結果がこの研磨法ですが、動きの種類は幾つかあります。(動画は本能寺宝物館での実演で柄巻師松田さんが撮ってくれました)

細名倉の様にしゃくって引く技法

内曇りの丸い砥面に合わせ、砥面形(なり)に引く技法

砥面がフラットな状態の内曇りで刀身を水平に引く技法(刀の刃は自分に向く)

砥面がフラットな状態の内曇りで刀身を水平に引く技法(刀の刃は前を向く)

私は刃引では砥面がフラットな石を使う事が多く、その場合刀身が少しでも上下にブレるとヒケが入ります。ヒケを防ぐため刀身を常に水平に引きます。左手首は固定派も多いと思いますが、私は柔らかくする方が刀身を直線に引きやすく、現在の動きに落ち着きました。

内曇り作業では「砥石を早く効かせる」「地を引き出す」「ヒケで作業を後退させない」、これを意識する中で、機械のように動く今のスタイルになりました。