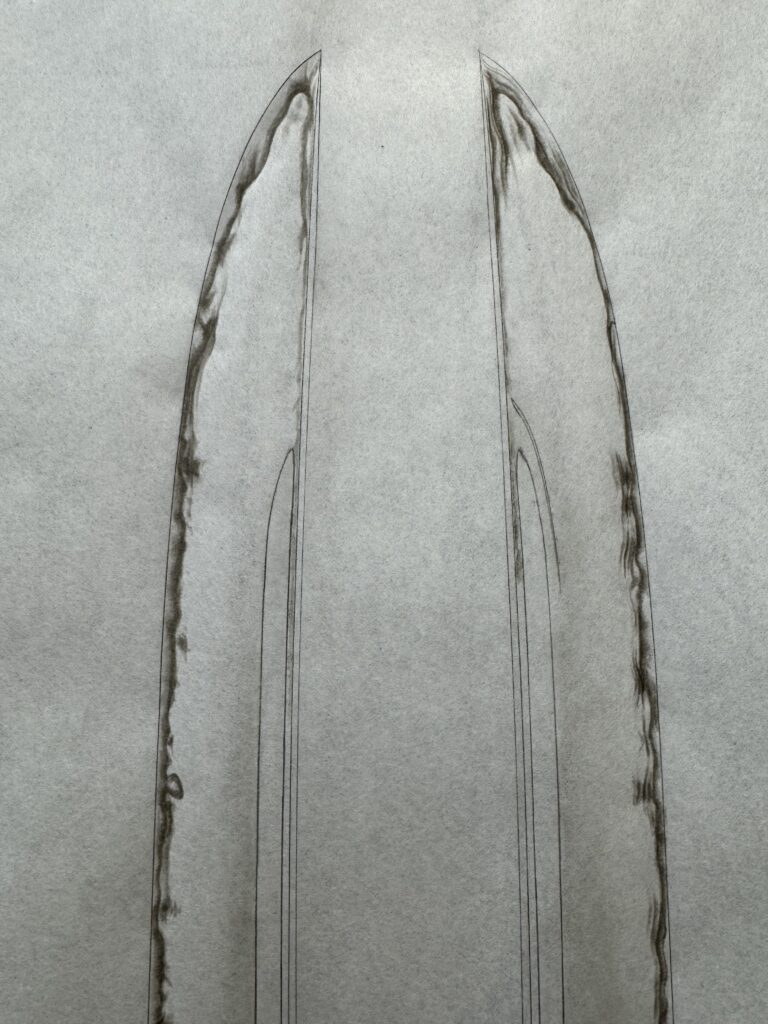

刃取り

昨日拭いを終え、刃取り作業。

刃艶は水木原の若干柔らかめの物で一気に全身の形を作る事が多いです。

その後、別質の刃艶で正確な形に刃取る作業を行いつつ、ぼかして行きます。柔らかい刃艶は色が重いので、その石で晴らし作業も同時進行で。

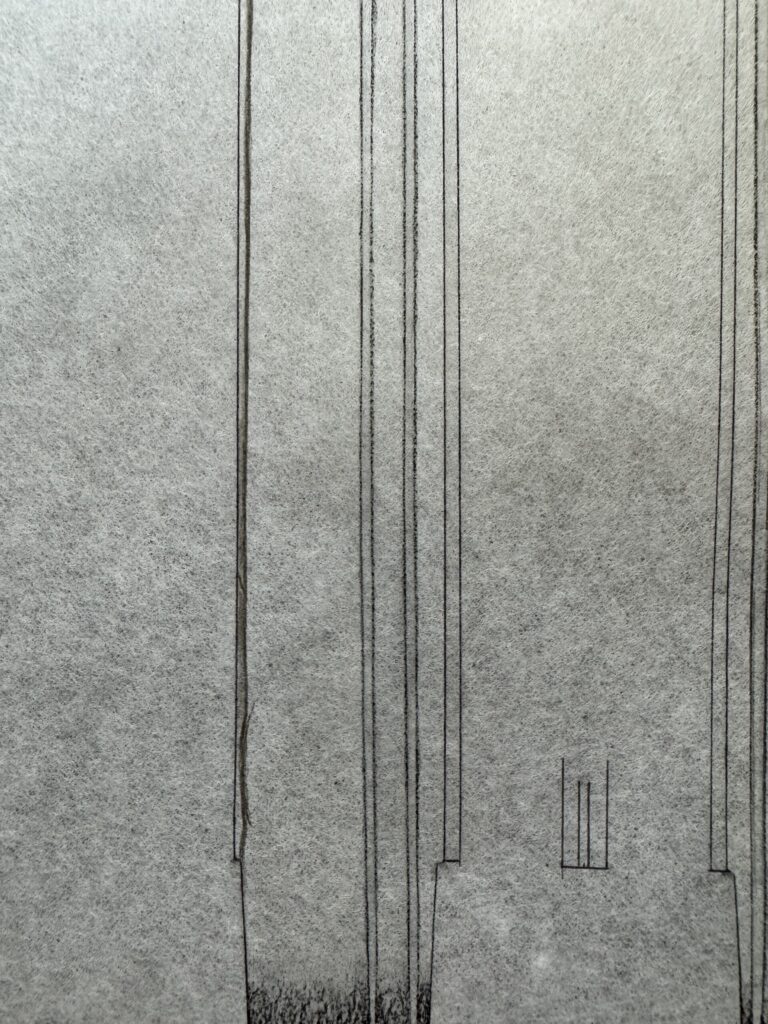

この刃艶は20ほど前、ヤフオクで買った内曇りをカットした物で、よく覚えていませんが確か12本程度買ったと思います。

独特の良くない色で、茶色の細かい筋多数。しかし好きな砥質で、未だこの種の石を使っています。

この石がどの山の物か結局よく分かりませんが、〇〇砥石さん曰く古い水木原との事。

ただ、今産出している水木原とは見た目が全く違います。層の違いでしょうか。それとも別の山から産出した石でしょうか。