”倣”

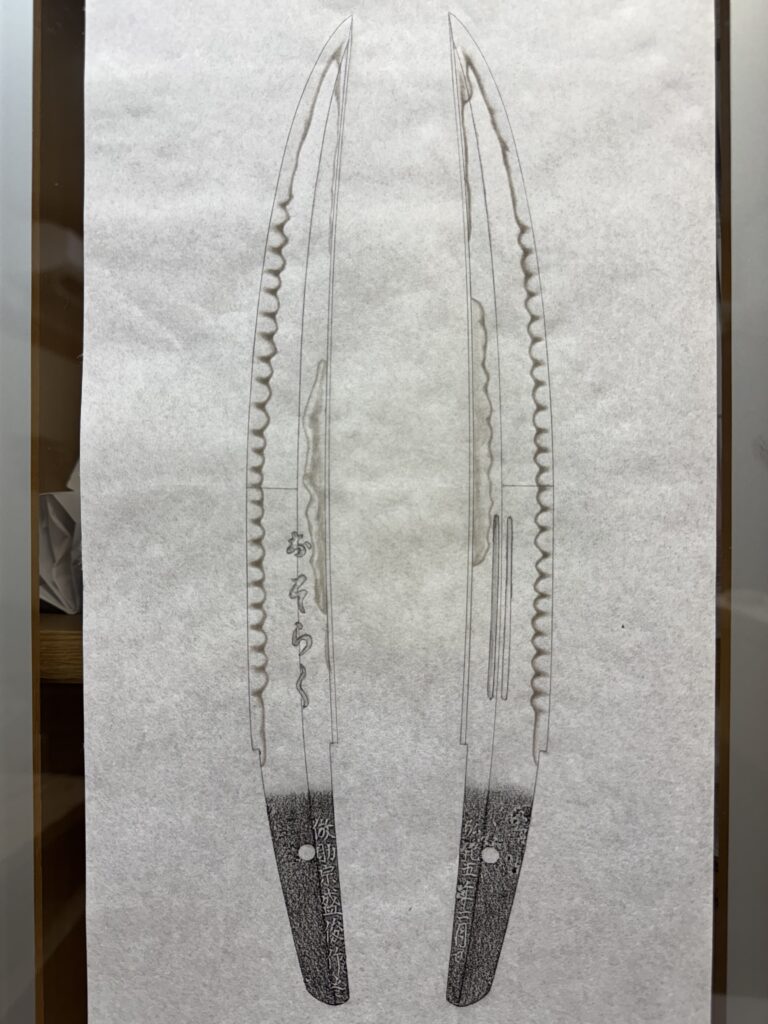

また何口か全身押形を採拓していましたが、新々刀を滅多にとらないので久々に。

青龍軒盛俊のおそらく造。

過去におそらく造の全身押形は清麿と宗昌親さんしか採拓していなかったかも知れません。

おそらく造といっても実は姿は様々ですが、大きく分けると助宗型と清麿型に分かれるでしょうか。

助宗はおそらく造の元祖。刃三つ角がしっかりあってフクラ枯れ鋭く、横手付近の身幅は張らず。

一方清麿のおそらくは横手で張る、或いは張って見える造り込み。

現代刀のおそらく造を今まで何口も研磨させて頂きましたが、多くは清麿型です。

今回全身押形採拓をした盛俊。銘文に「倣助宗盛俊作之」とある通り島田助宗のおそらく造に倣った造り込みで「おそらく」の彫物もあり、刃長もほぼ同じ。ただフクラに鋭さは無く、研ぎ減っていない状態を意識したのかも知れません。

この銘文の「倣」ですが、刀にはいつ頃から使われたのでしょう。現代刀には「写」とならびよく見るのですが古い物には見ない様な。。

鍋島景光 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

ちょと調べてみましたら、栗原信秀や運寿是一にありました。使われ出したのは新々刀期あたりからでしょうか。