入子鞘

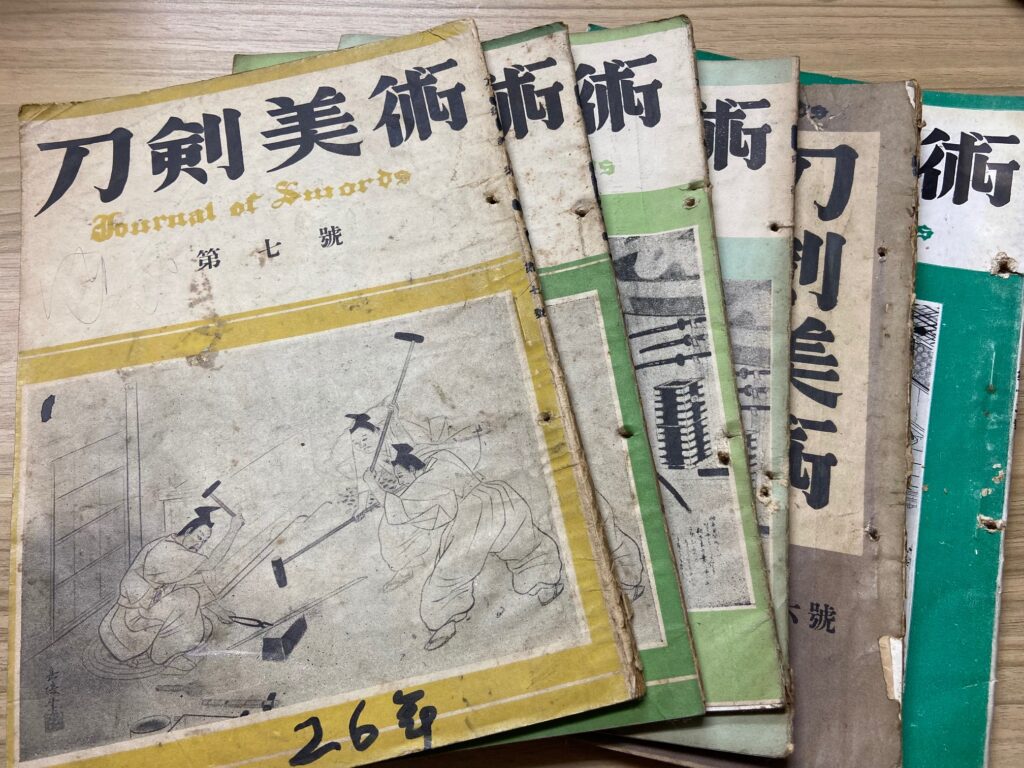

古い白鞘に当たりがあり、割鞘をしてもらうため長船に。

刀身を抜き鯉口の象牙を外して頂いている時、不意に入子が頭を出しました。

入子鞘の場合、鎺袋を覗くと入子を引っ張り出すための角製の器具が内臓されていたり、引っ掛けるための穴が有ったりするので直ぐ分かります。

しかし今回の鞘は、引っ掛ける穴が少々奥に空いており、私は全く気付いていませんでした。

鞘師さんは刀身を抜いた時、若干ヌルッとした様な感覚があり、入子か?と思われていたそうです。この御刀を所持されている方も入子には気づかれていませんでしたので、やはり本職とは凄いです。

入子を抜くと、墨による旧所蔵者の署名がありました(著名な人物です)。

伝来不明の古名刀だったのですが、その一部が判明しました。