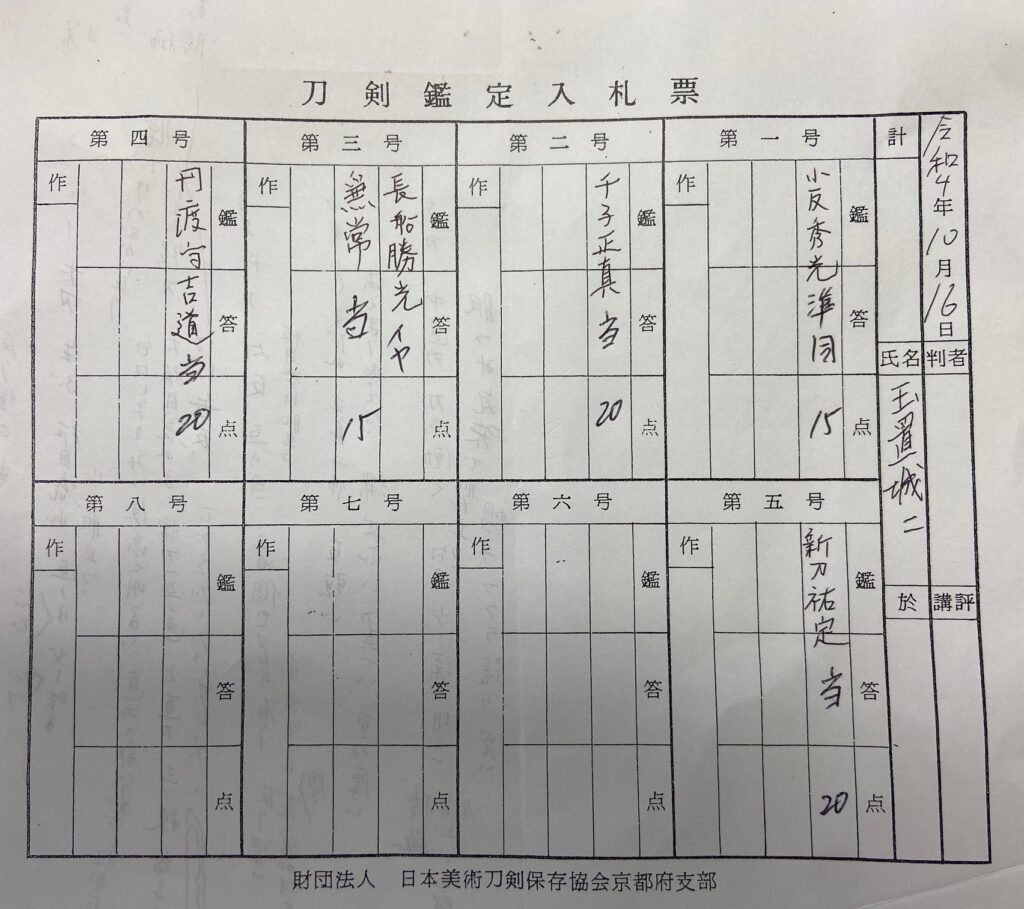

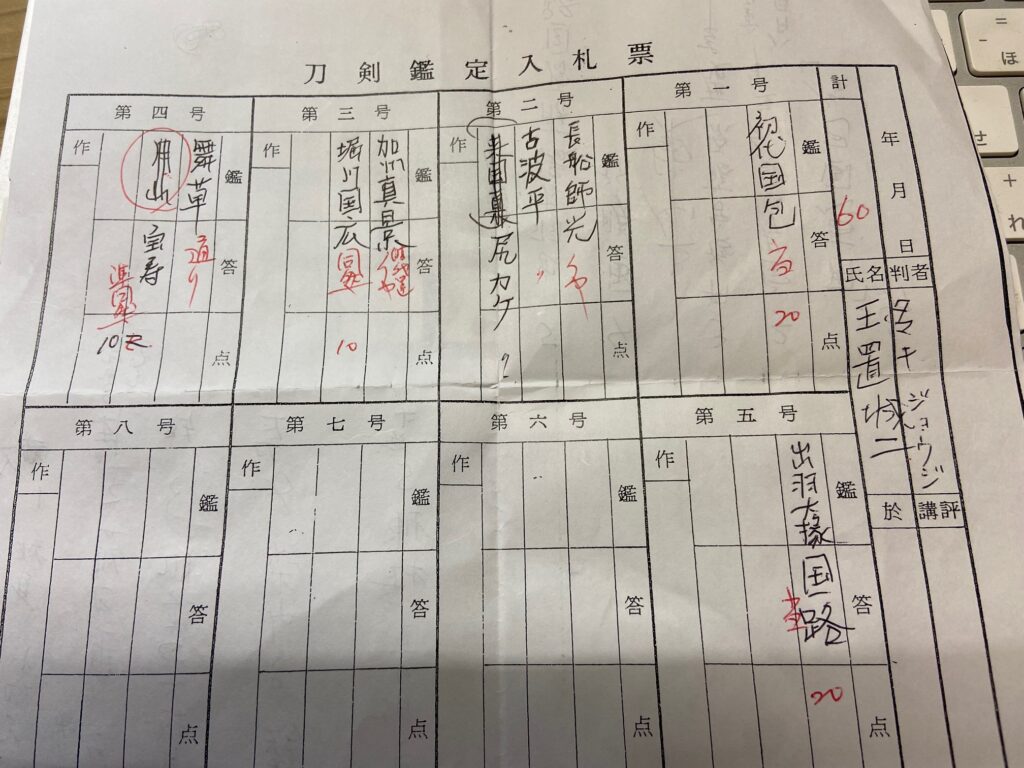

10月例会入札鑑定

一昨日は京都府支部の入札鑑定会でした。

一ヵ月過ぎるのが早過ぎてブログが入札鑑定の事ばかりですが。。

1号 太刀だと思う。

輪反りで少し反り強め。踏ん張りがあり、鎺付近に焼き出し映りが見え、生ぶだと思う。

板目が流れ潤う良い肌だが、白い筋が多め。平肉を良く残したタイプの研ぎが行われて来ている。照る強めの拭い。

腰付近には鎌倉には行かない互の目。全体に小模様。

典型的小反だと思うも個銘は全く分からず。。多分、1度や2度でなくもっと何度も出ている太刀ですよねぇこれ。

なんでしょか。。分からない時は代表工で。

小反秀光と入札。

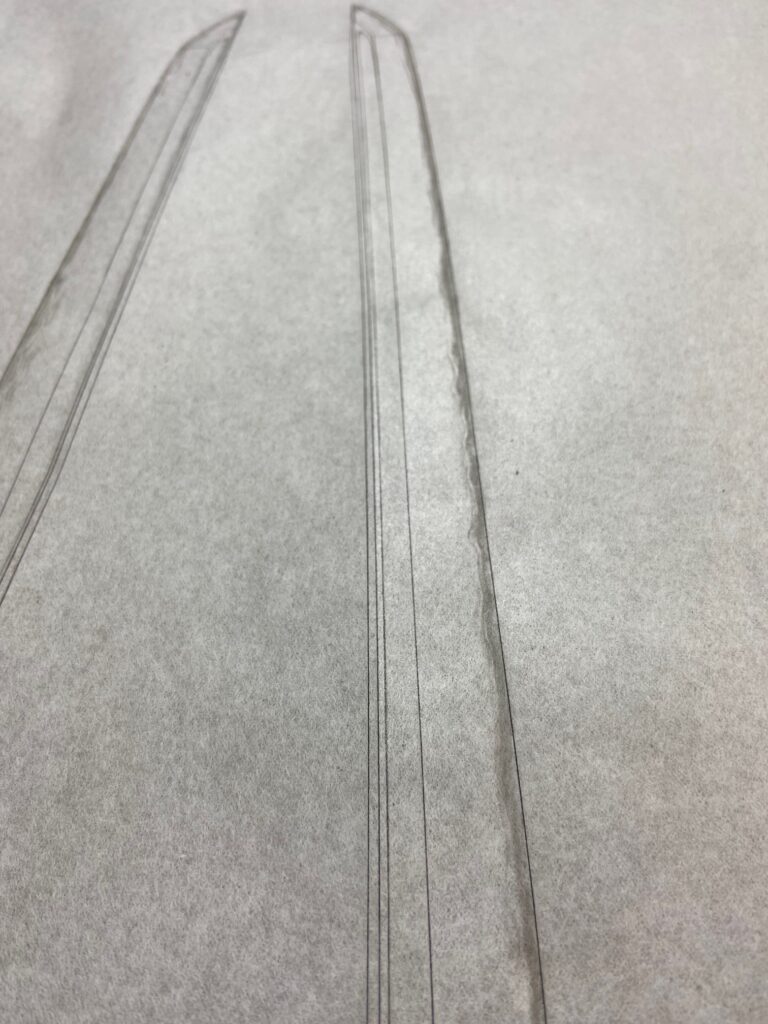

2号 短刀

8寸台で無反り(腰に極僅かに反り)、非常に良い姿。三ッ棟。表に小さく腰樋。裏同じく腰樋に添え樋。

大板目が流れ、ほぼ柾目。焼き出しに綺麗な互の目をニつ、一つ湾れてもう一つ互の目、上は直ぐ刃。

帽子は綺麗な小丸だが微妙に独特な揺れがあり、それが味わい深く感じる。匂い口は良く締まるも適度な深さがあり、密度が濃く明るい。

直ぐ刃部が柾目に絡み上品に働く。

室町期の大変良い短刀。この雰囲気が私の中の正真の基準です。

千子正真と入札。

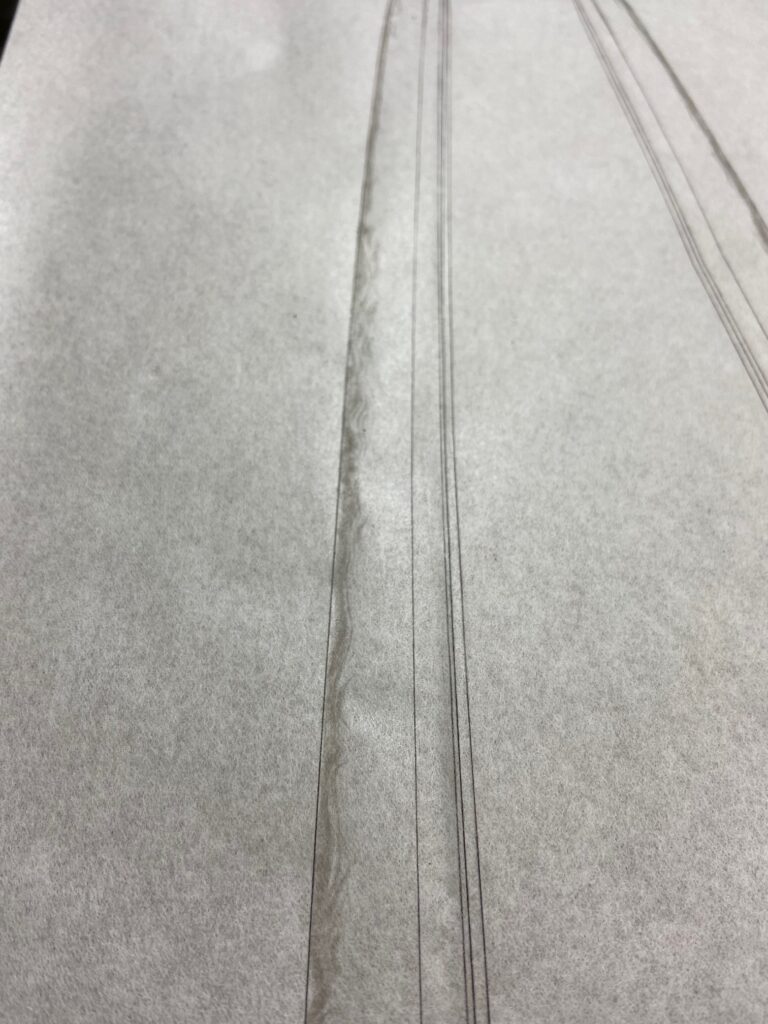

3号 短刀

2号と同じくらいの大きさで、先少し内反る。刃線も準ずる雰囲気。身幅は若干狭い。

板目が肌立ち気味。身幅に対し高めの互の目。二個セットもある。焼き頭に沸え凝る部分あり。返りが深い。

この短刀は何度も出ていて毎回間違えるか迷うやつですな、多分。

ぱっと見は美濃だが実は末備前、確かそのはず・・・。

長船勝光と入札。

4号 脇差

平造り。反りが深い。重ね厚め。全体に詰み気味な地鉄。焼き頭に黒く荒い砂流し。

大乱れで極僅かに簾風の箇所あり。

丹波だと思うが何代でしょか。詰んでいて荒い沸えで、代が下がる気もするが、こんなに控えめな簾は初代しか知らないし。。

代別は書かずに出しちゃいます。

丹波守吉道と入札。

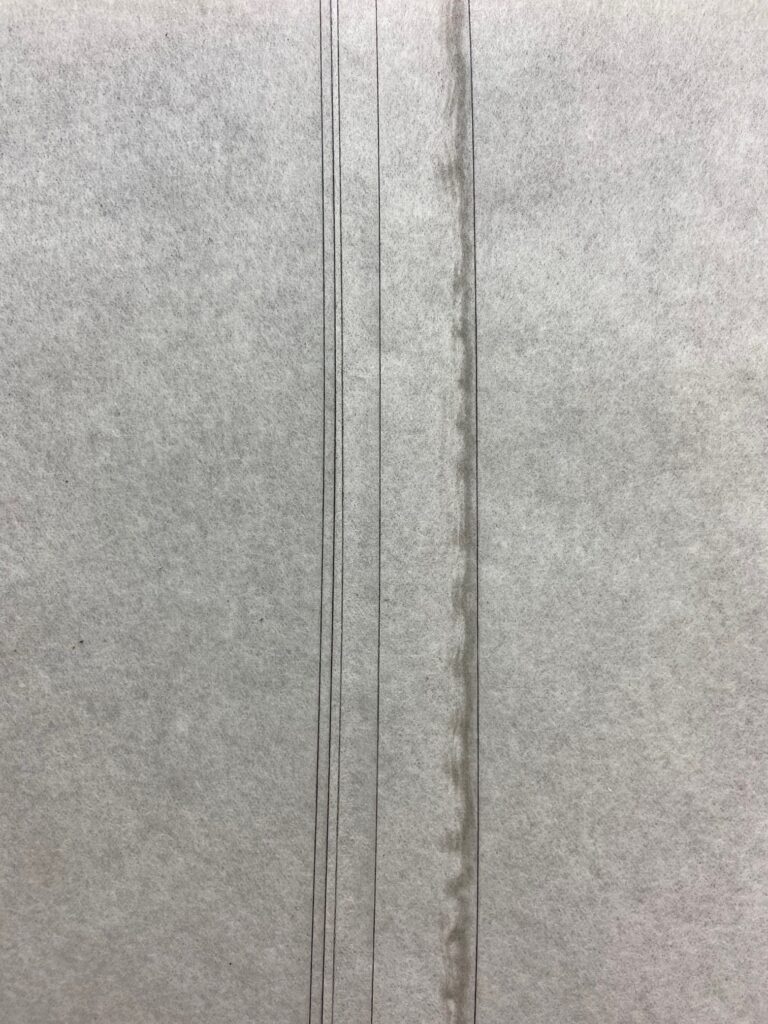

5号 刀

身幅広く重ね厚い。反り尋常。鋒フクラかなり張る。鎺上で丸留めの棒樋。

地肌は詰み気味だが肌立つ。

広目の直刃で働く。刃中に葉が多数あり、清光風。帽子が深い。

一見古刀。でも新刀にも見え。。重い刀だが、清光にはもっと重い物に出会う事が度々あり、若干迷う。

しかしやはり匂い口の沸えの発散具合が古刀には見えない。

そう言えば・・・、若い備前物で普段は乱れ刃ばかりだが珍しく直刃、以前そんな刀が出たような。。なんだったか。

新々刀横山にこの地鉄があるとも思えず・・・。新刀祐定ならありですな。でも誰か分からん。。

新刀祐定と入札。

準同然

当

イヤ

当

当

3号、そうそう、末備前風もあり実は素直に美濃、そのパターン。銘を思い出した。

兼常と入札。

準同

当

当

当

当

1号 太刀 銘 備州長船吉次

永徳三年十一月日

2号 短刀 銘 正真(千子)

3号 短刀 銘 兼常

4号 脇差 銘 丹波守吉道

5号 刀 銘 備州長船住上野大掾祐定

正徳六年二月日

2号正真、イメージでは茎も真っ直ぐでしたが、柄を抜くと茎に反りがあり、全体の姿が素晴らしい。銘の付近を刃側から二本指でつまみ、しばらく眺めたい。