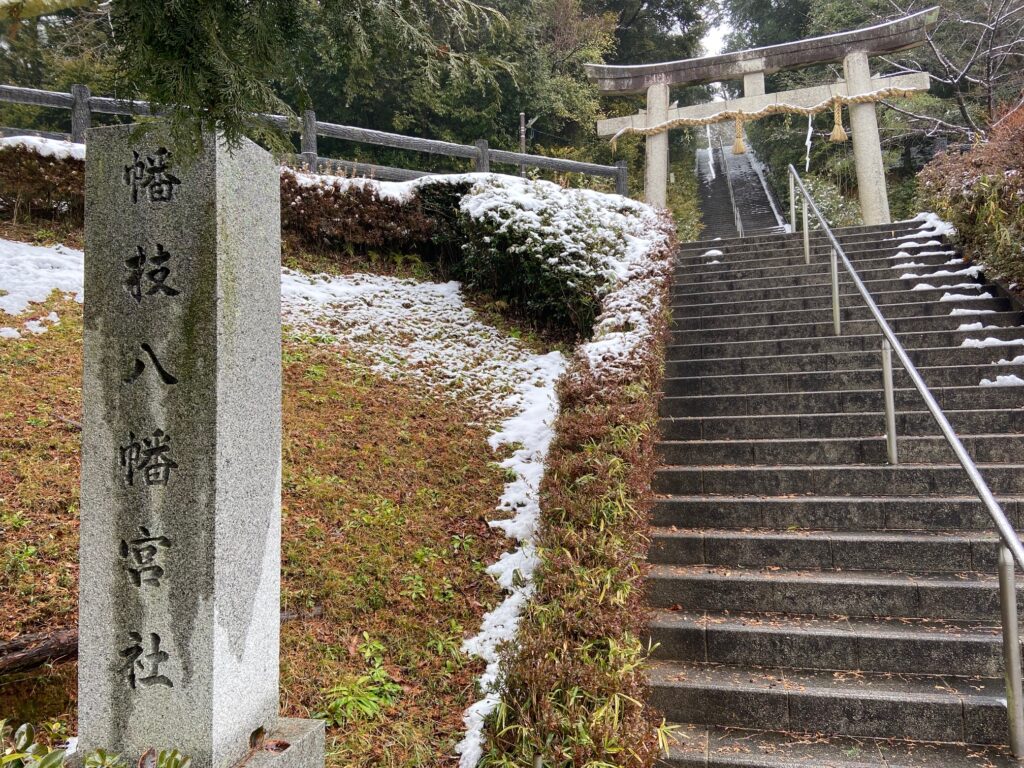

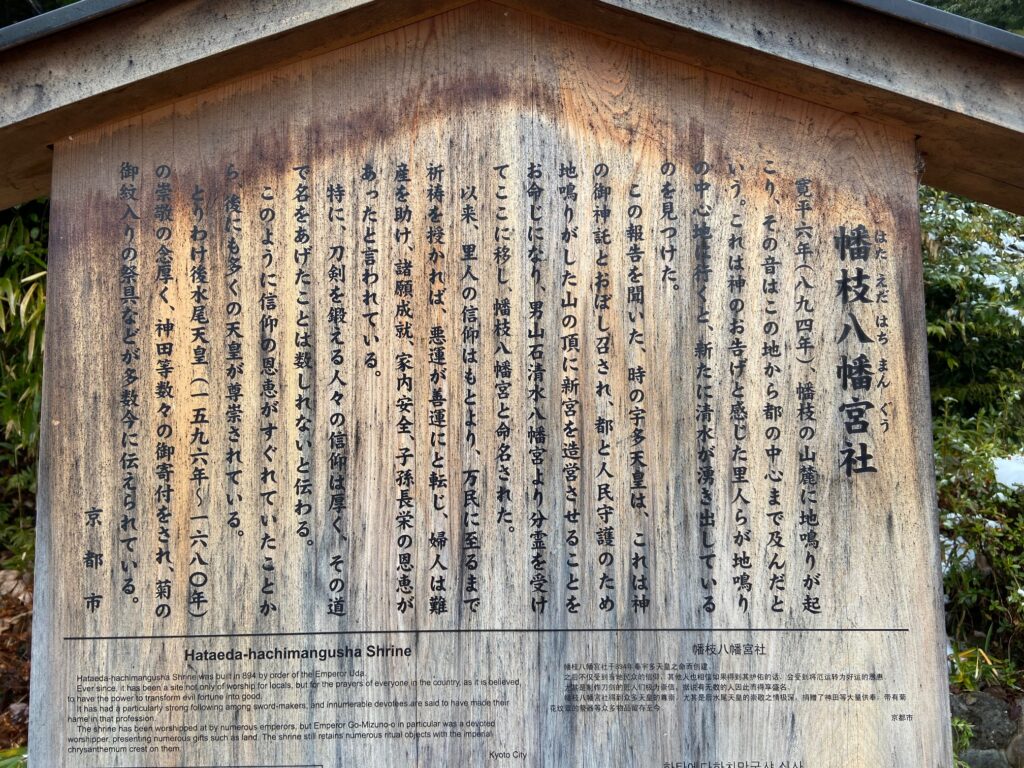

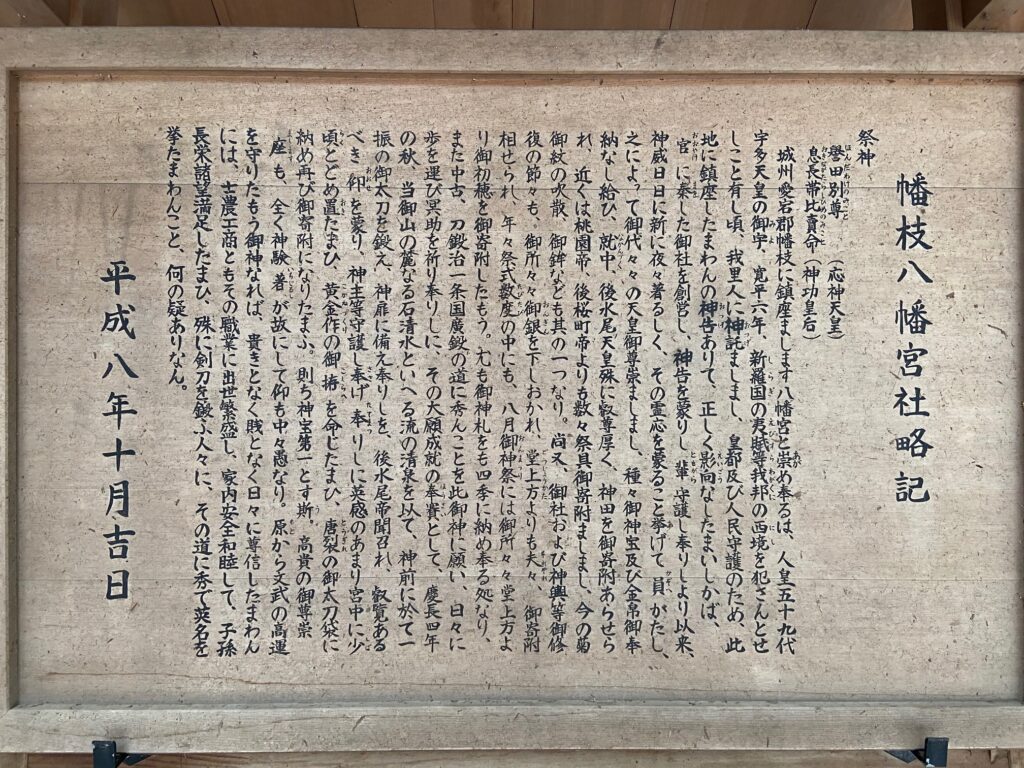

今日も幡枝八幡に。

夕方、国広が焼き入れを行った石清水を探しに行ってみました。

岸本先生が書かれている幡枝国広発見と國廣大鑒制作時のエピソードが刀美にありますが、それにはこの石清水の写真があります。

急いで歩いても家から4,50分かかるので既に薄暗く。獣の罠があったり。。熊用でしょうか。

今でこそ幡枝八幡宮周辺は閑静な住宅街となっていますが、私が岩倉に来た当時まだこの街は無く、畑や山野でした。

國廣大鑒制作時、岸本先生が幡枝八幡宮に幡枝国広を借りに行くのに「深泥池で自動車を降り小さな峠道を上がって行ったが」と書かれていますので、深泥池から幡枝町への道路自体まだ無かったようです。岩倉はほんとに山奥だったんですねぇ。すみません、土地勘がないと分からない話で。

一応地図を貼っておきます。地図を少し縮小すると南に深泥池が。