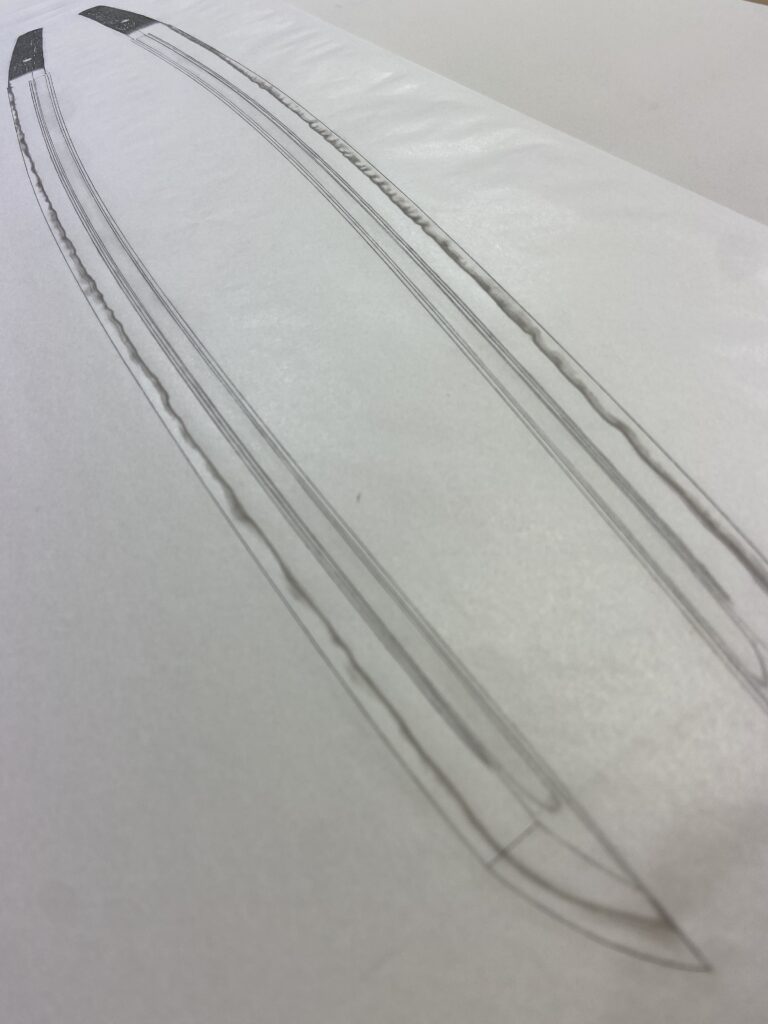

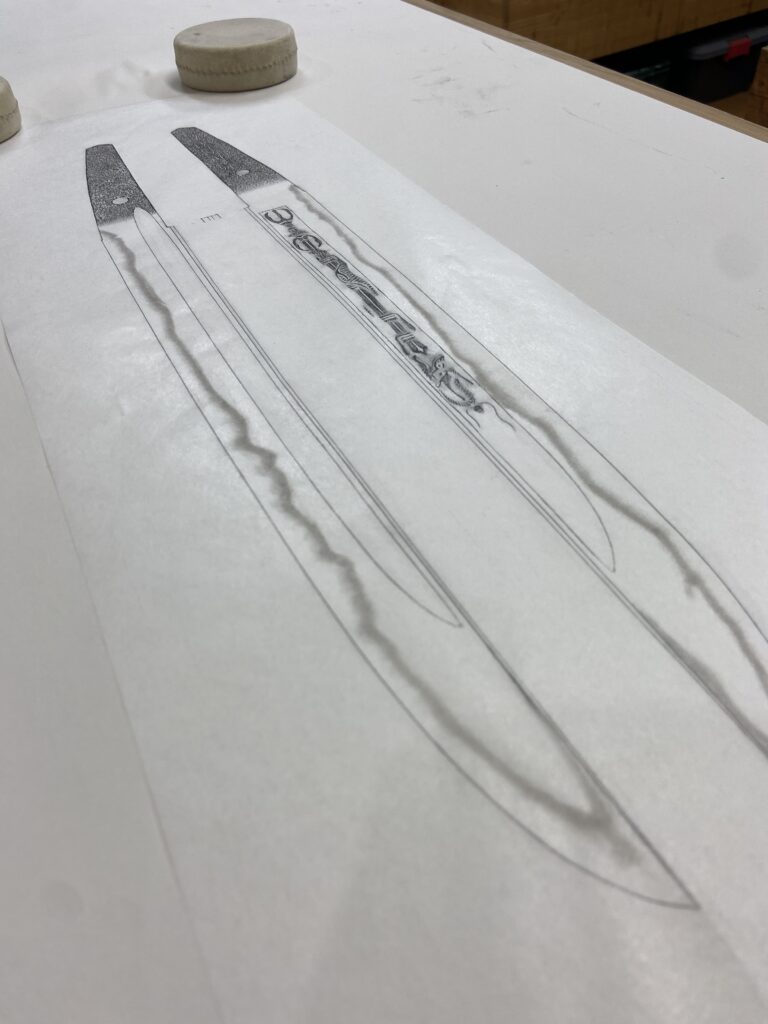

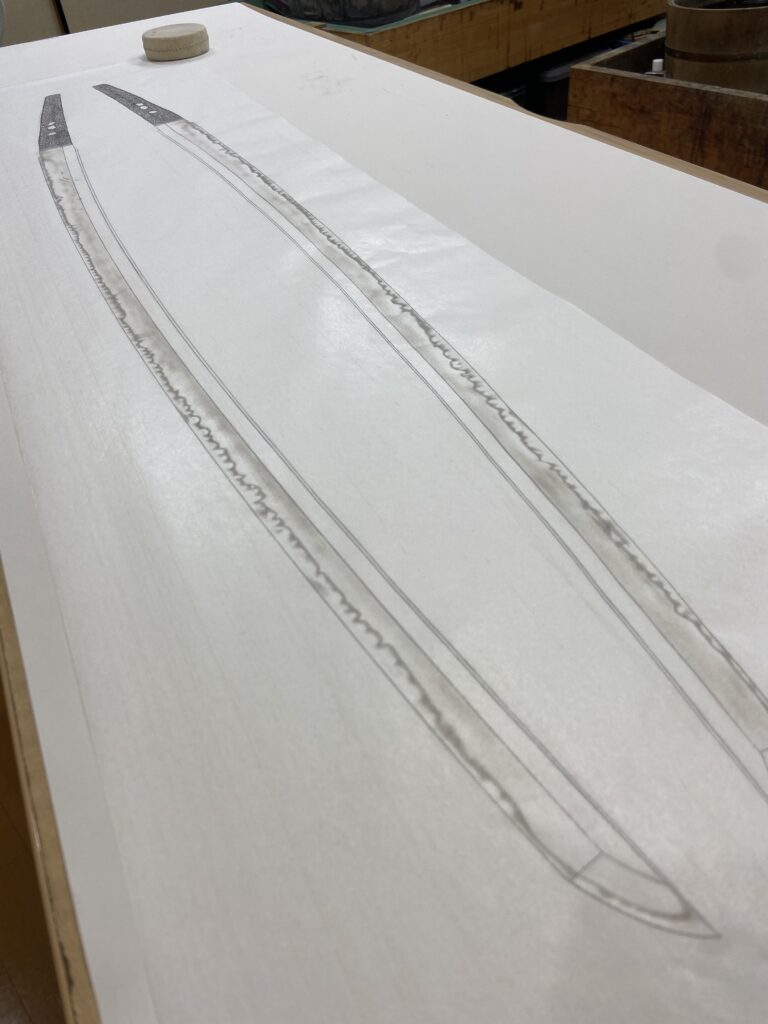

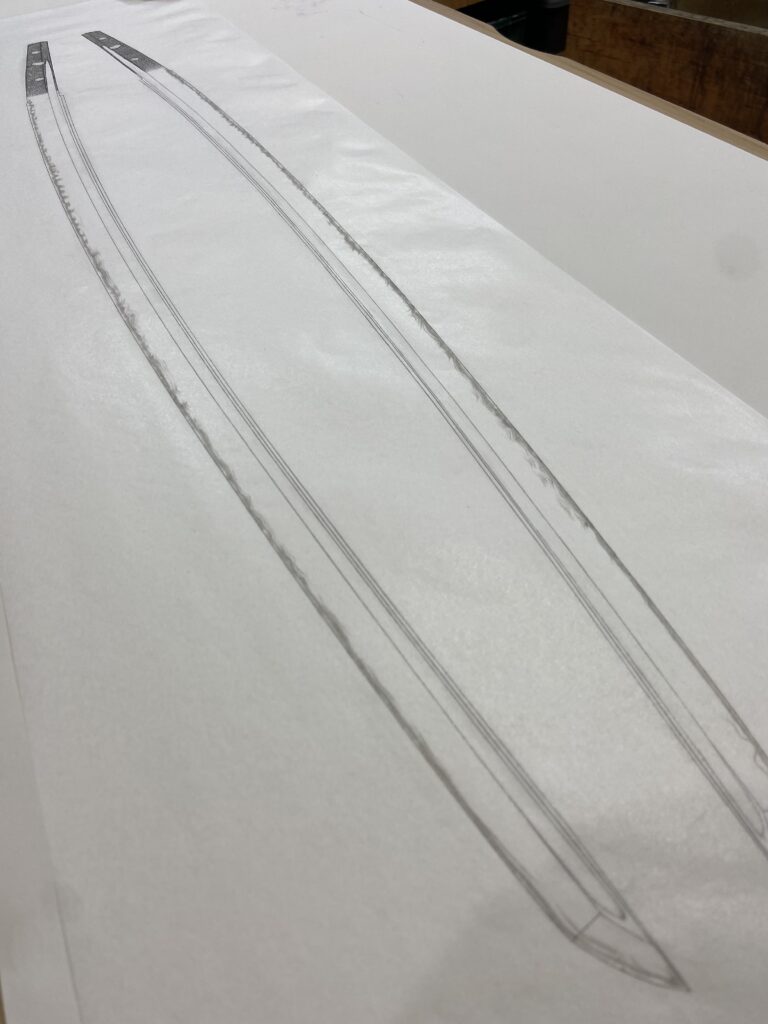

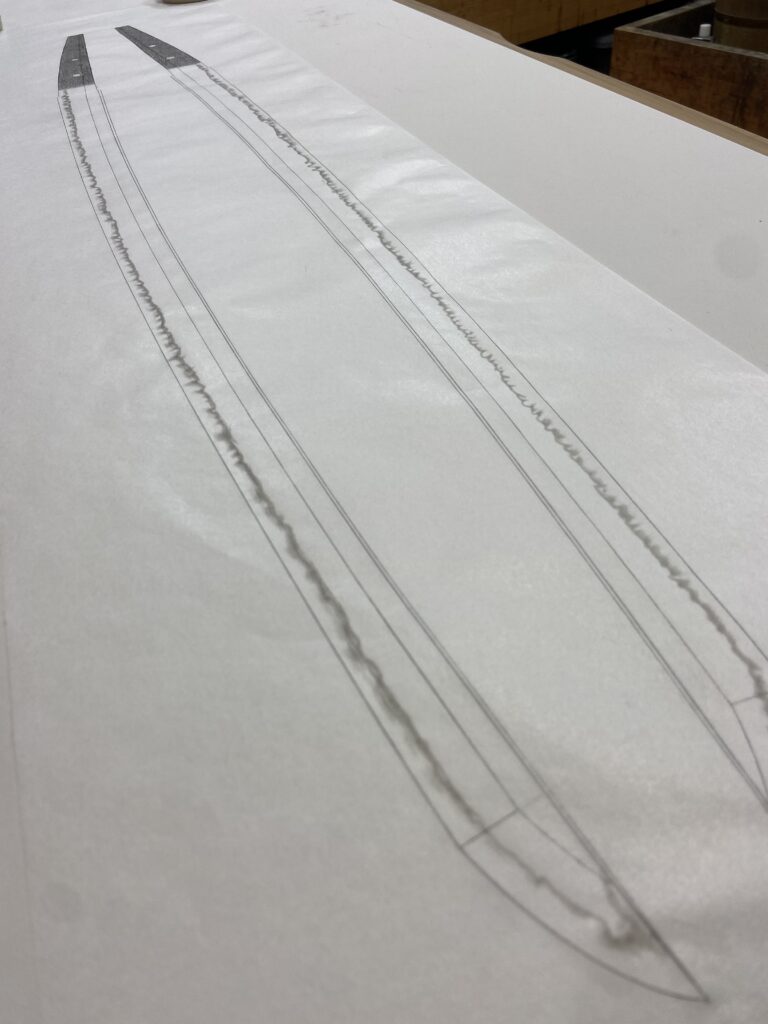

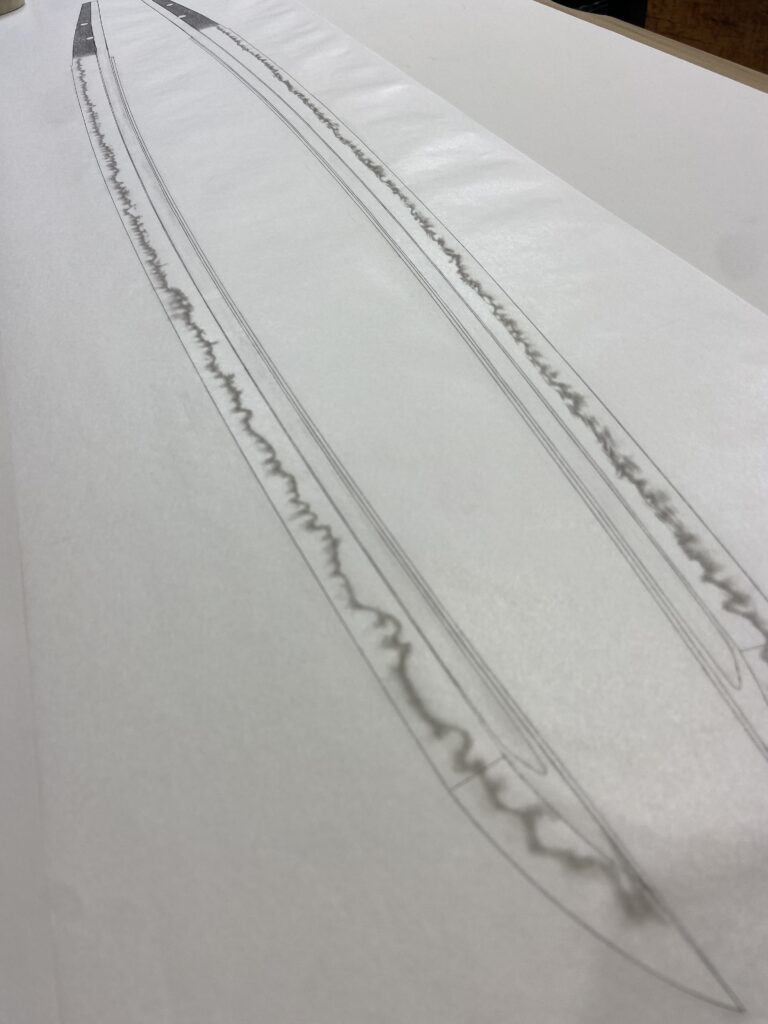

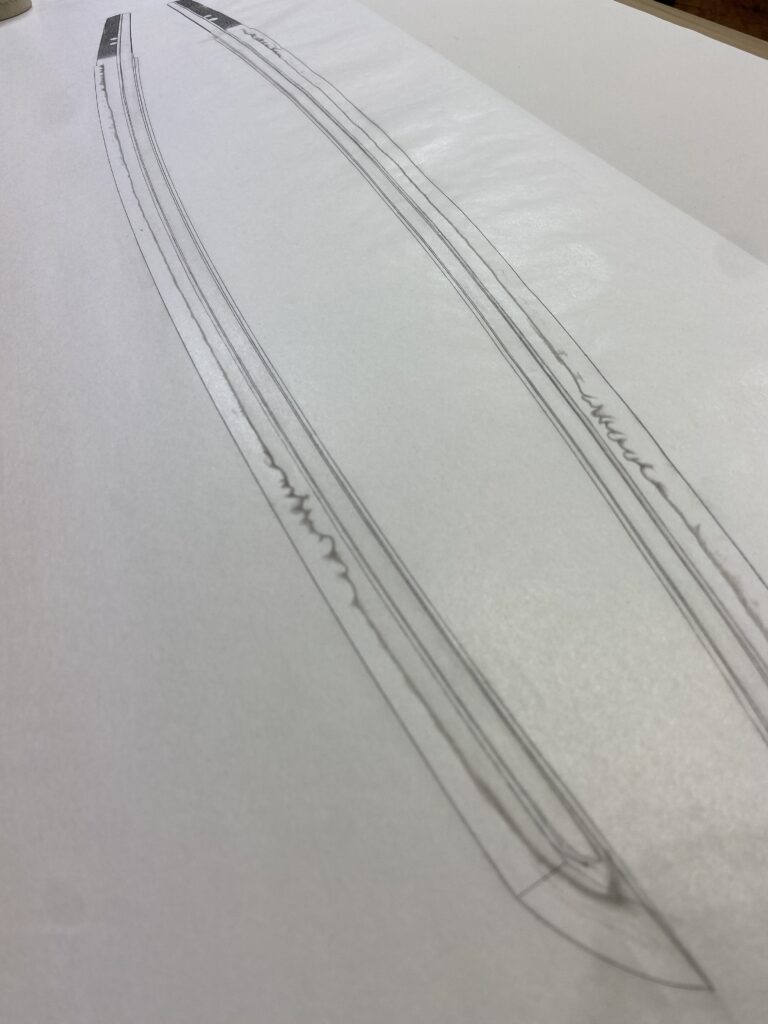

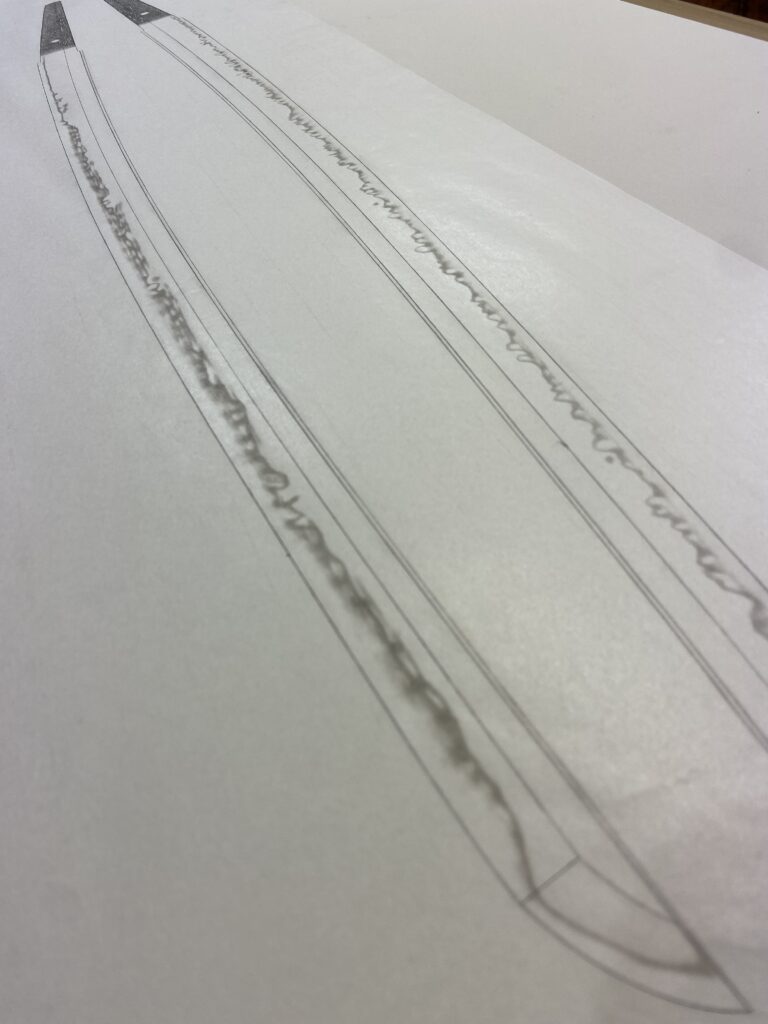

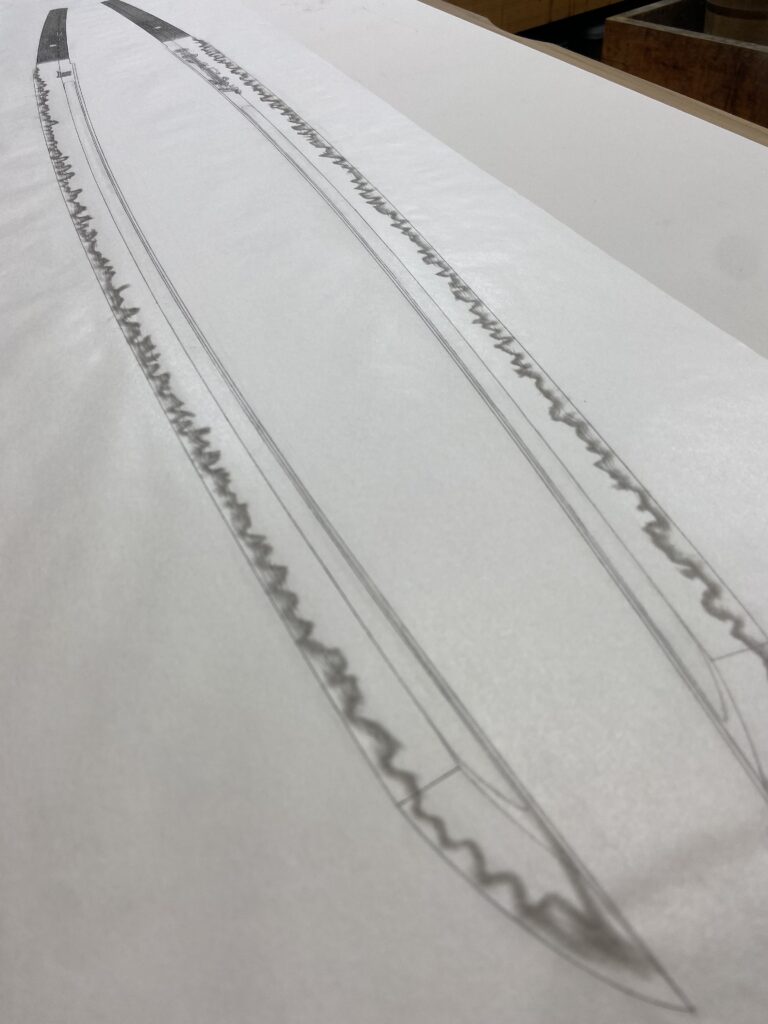

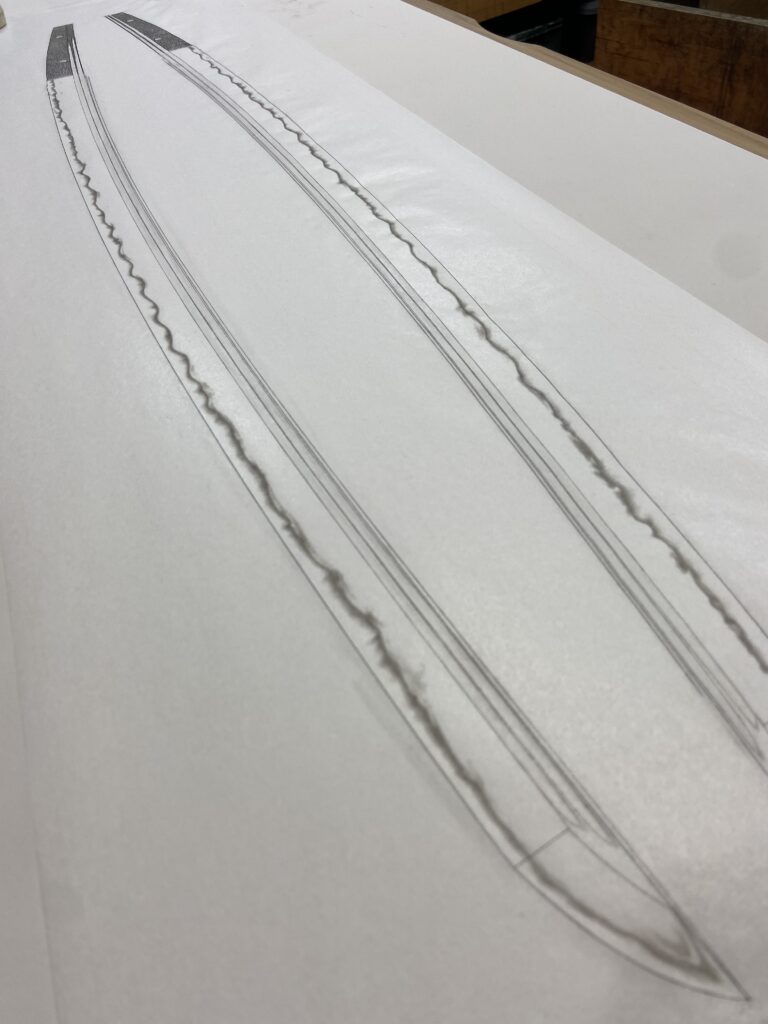

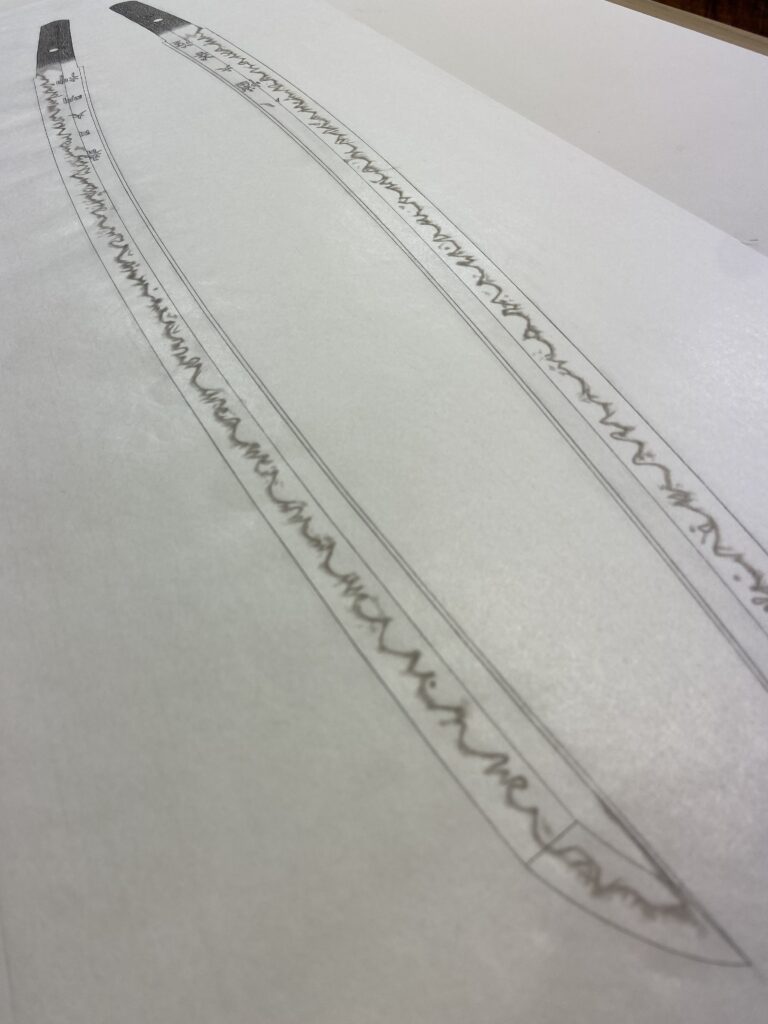

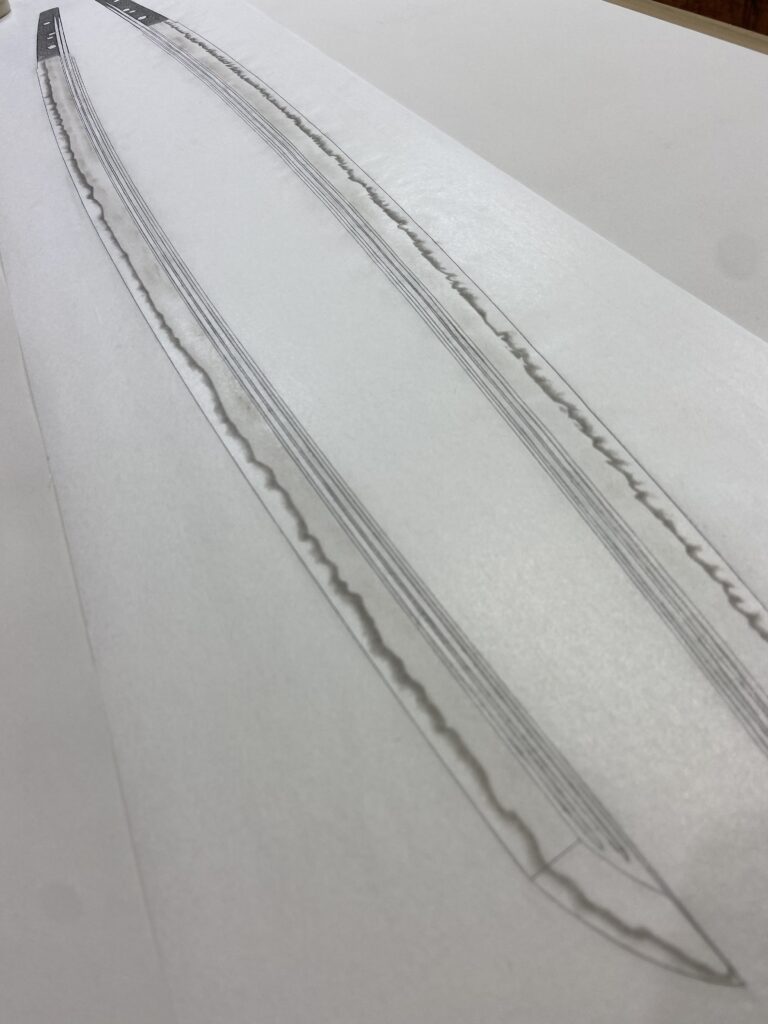

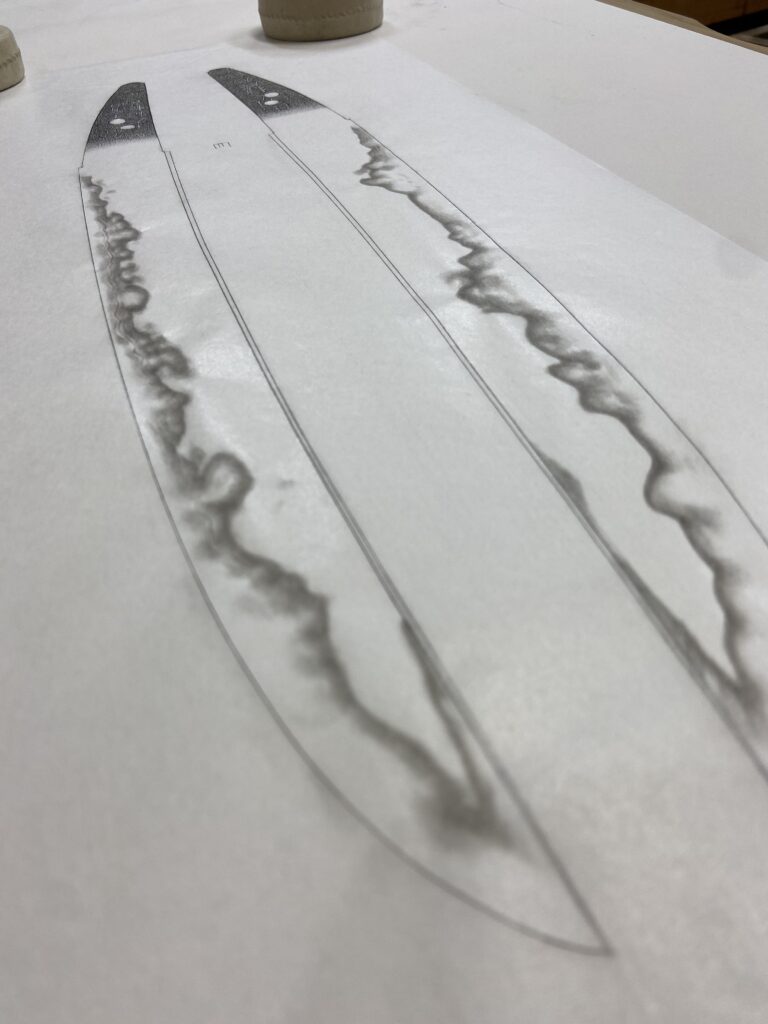

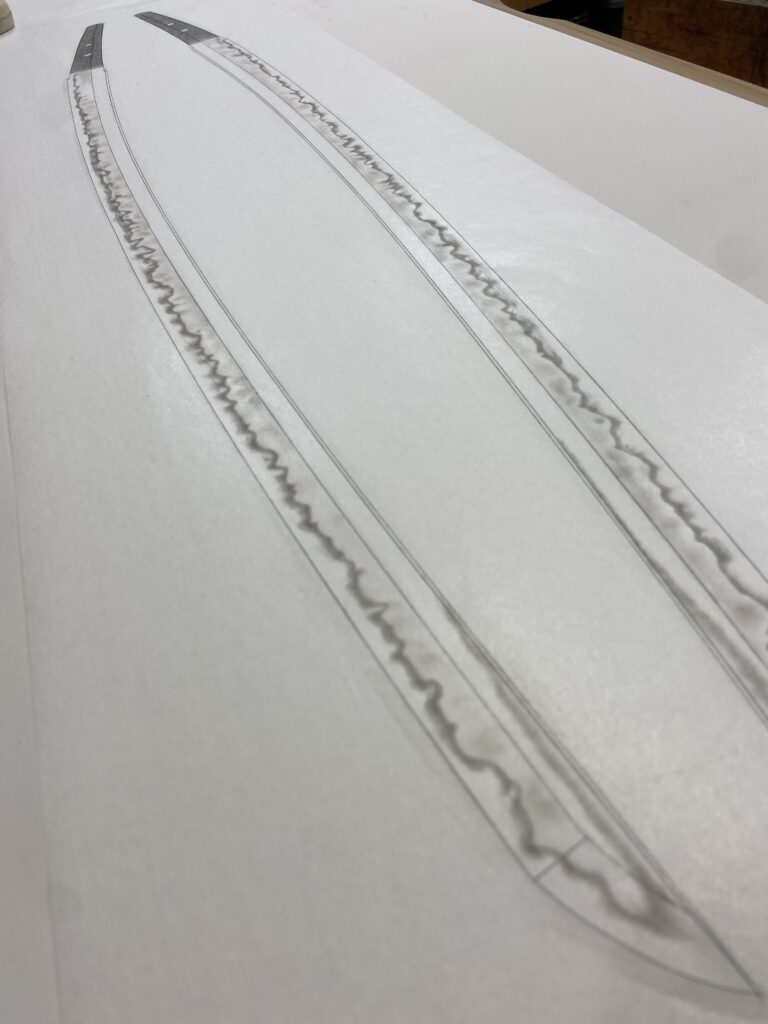

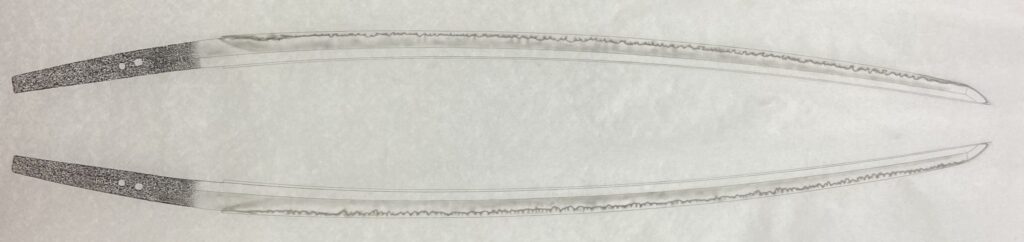

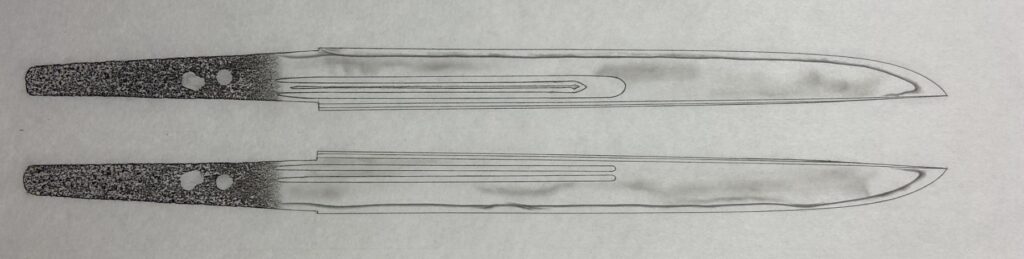

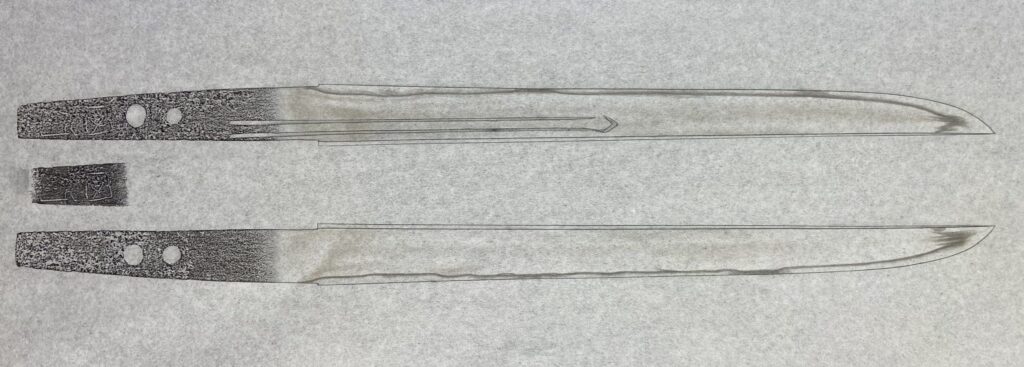

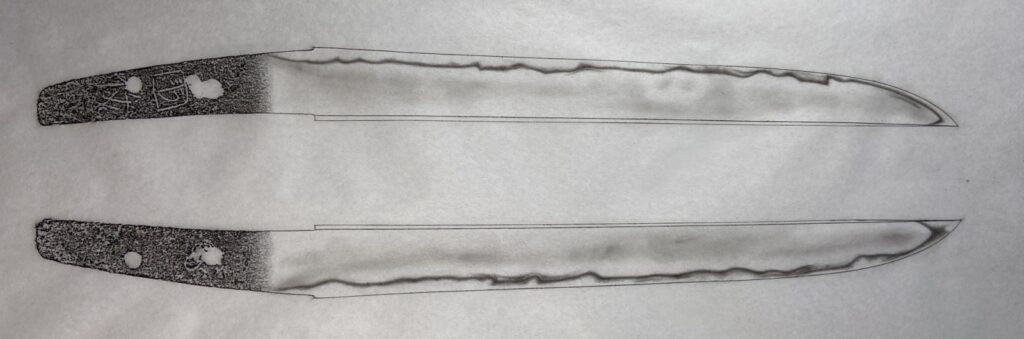

差し込み研ぎ

此処の所ほぼ連続で差し込み仕上げを6口行い、次も差し込みで、その次も差し込みの可能性ありで。

少々疲れたのでまだ行けていないお散歩コースを歩きました。

上高野の御蔭神社へ、八瀬からでなく叡電三宅八幡駅方面から。

御蔭神社は上高野の山中にある神社で、普段はひっそりとして参拝者はほぼ居ないのではないでしょうか。

道中や境内は清掃され、気持ちの良い場所でした。

お散歩中は砥石や磁器片などを探してしまいます。

釉薬が厚くて古そうだなぁなどと思いつつ。。

帰りは八瀬へ抜け、瑠璃光院を通り岩倉方面に戻りました。

京都では夕方お散歩をしていると、火が灯った石灯篭をあちこちで見かけます。

立派な神社の近くなどでなく、なんてことない場所でも。

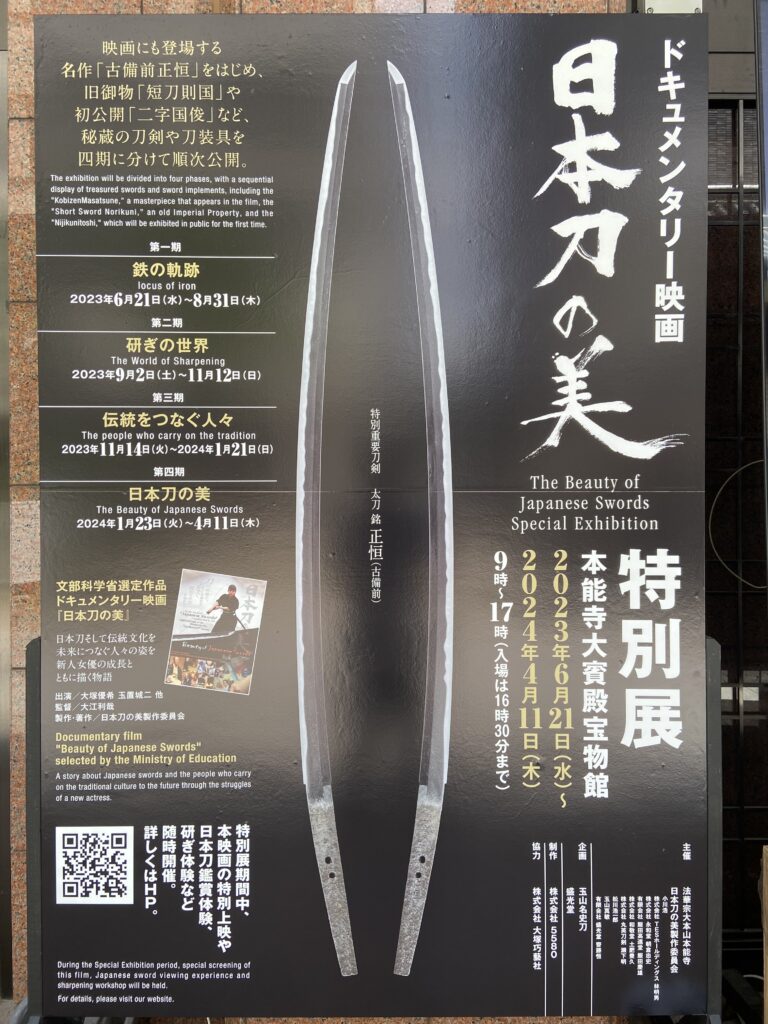

本能寺「日本刀の美」特別展

本日より本能寺さんにて「日本刀の美」特別展が開催されます。

京都にお越しの際は是非お立ち寄りください。

映画「 日本刀の美」

内容は4期に渡り、会期は2023年6月21日~2024年4月11日まで。

以下展示刀の一部

古備前正恒 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)

粟田口則国 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)

来国行の短刀 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)

二字国俊短刀 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)

法華宗大本山 本能寺【公式】TOP (kyoto-honnouji.jp)

※三つ足の蛙香炉写真は撮影可のレプリカです。エレベーターホールにありますので是非お写真を。