京都府支部秋旅行

日刀保京都府支部、秋の研修旅行が久々に行われました。

参加者は20名弱。こんなに多い研修旅行は私が入会して以降では初めてだと思います。

行き先は長船刀剣博物館と大山祇神社。

長船刀剣博では現在『秋季特別展「赤羽刀とたどる戦後の刀剣史」』が開催中で、学芸員の杉原賢治先生がそれぞれの作品について詳しくご解説下さり、見識を深める事が出来ました。

私は赤羽刀には正直なところそれほど良い刀は無いと思っていたのですが・・・展示を見て大変驚きました。名品多数。

会期はあと少し。長船刀剣博へgo!です。

大三島は初めて行きました。大山祇神社。

事前に「大三島の刀剣」を購入していたので大体は把握しているつもりでしたが、やはり実物の力は凄いですね。

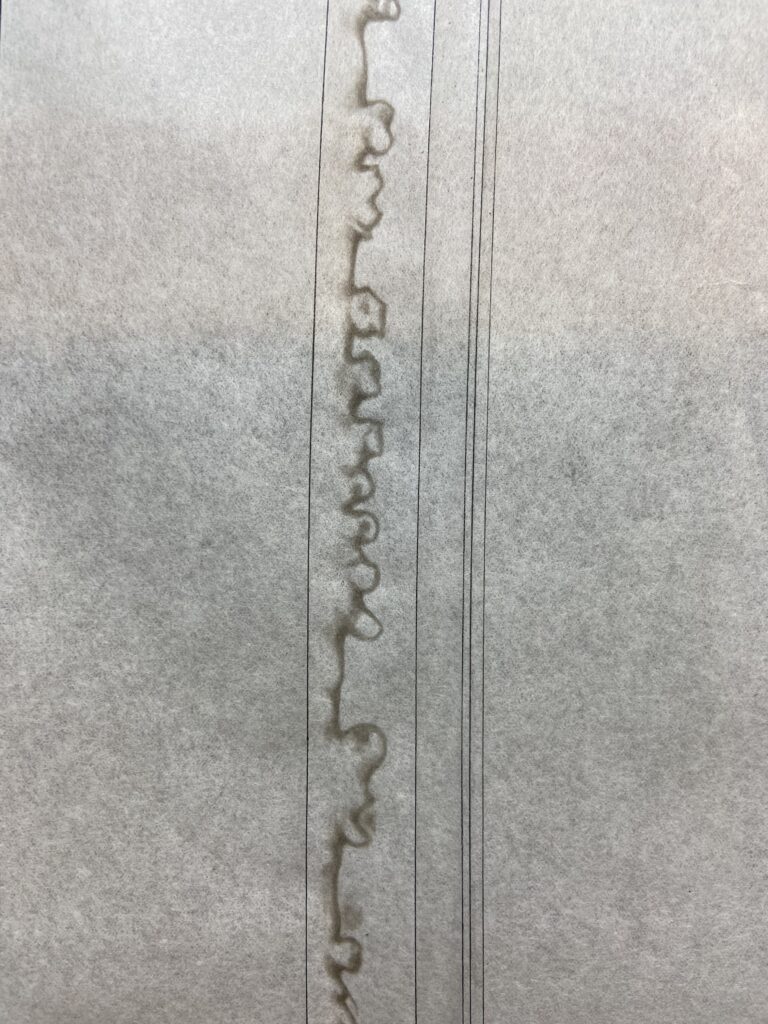

まず一階の薙刀群が凄く。それから大太刀、古太刀と続きますが、ほぼ全てに鉄鎺が着装されています。

支部会員さんが「鉄鎺ってこんなにも有るものなんですね(笑)」と冗談を仰られましたが、正に。

こんなにも次から次へと鉄鎺が続く体験は他では出来ないでしょう。

そして展示の後の方で不意に金着鎺が。言葉を選びますが、この並びでの金着は私には強過ぎてダメでした。金着鎺に抵抗を感じるなんて初めての体験です。

刃文を見せるための照明などはほぼ有りませんが、私は一切気になりませんでした。もうそこに存在しているだけで十分過ぎて。