本能寺「名刀展」のチケットを差し上げます

本能寺、大賓殿宝物館にて開催中の「名刀展」チケットを頂きましたのでご希望の方にさしあげます。

当ホームページ上部メニューの「お問い合せ」の入力フォームからご連絡頂きましたらお送りします。

お送り先のご住所とお名前をお願いいたします。

先着9枚です。

本能寺「名刀展」 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)

本能寺、大賓殿宝物館にて開催中の「名刀展」チケットを頂きましたのでご希望の方にさしあげます。

当ホームページ上部メニューの「お問い合せ」の入力フォームからご連絡頂きましたらお送りします。

お送り先のご住所とお名前をお願いいたします。

先着9枚です。

本能寺「名刀展」 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)

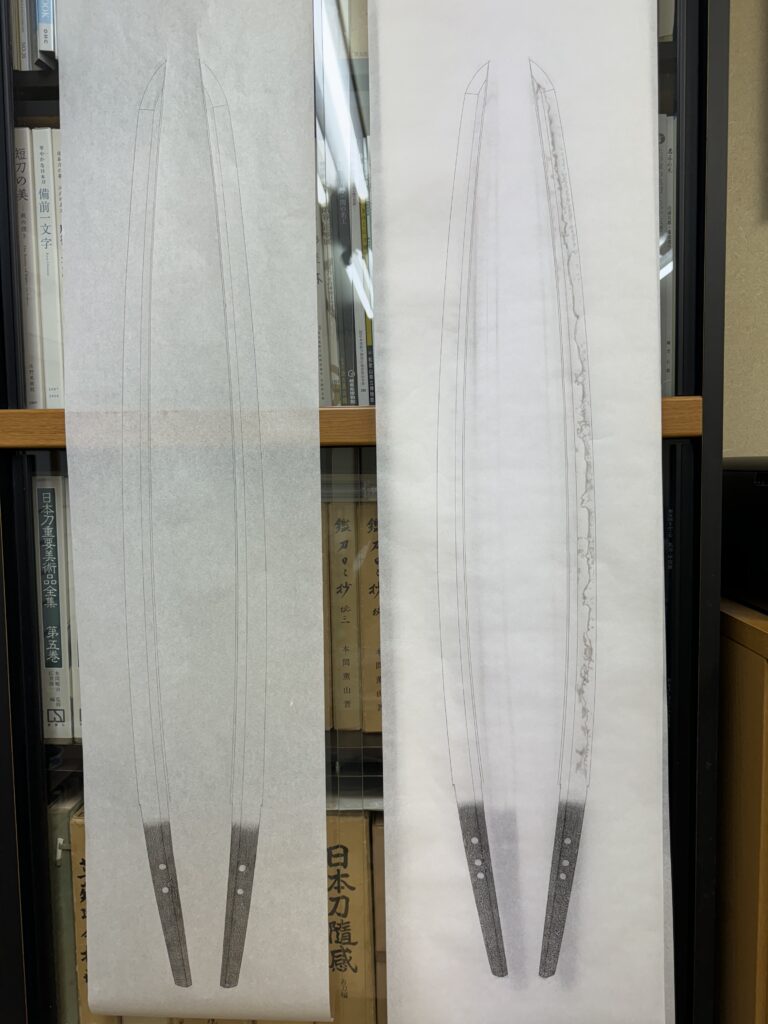

先日の続きです。刃文入れ。

美濃刀は現存数が多いわりに研磨する機会は少なく、手元に残る全身押形にも美濃刀は殆どありません。

今回は美濃の同一銘の刀を同時に採拓。

同一銘を連続して採拓するのは以前採った忠吉大小以来だと思います。

今回の刀、銘は同じですが銘振りや茎仕立てに多少の違いがあります。ただ独特な雰囲気を持つ作風には共通性を感じ・・。

同人なのか同一工房作という事か。。