日刀保京都府支部入札鑑定会

今回は当番でしたので以下の鑑定刀にて入札鑑定を行いました。

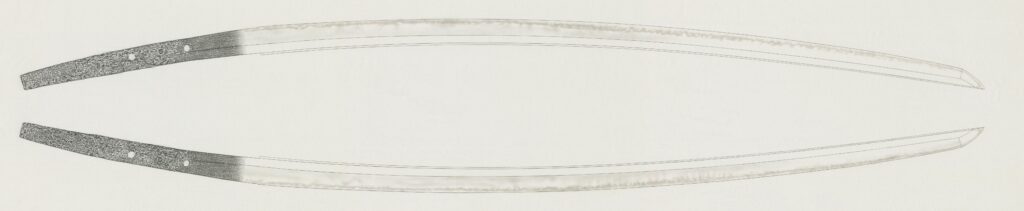

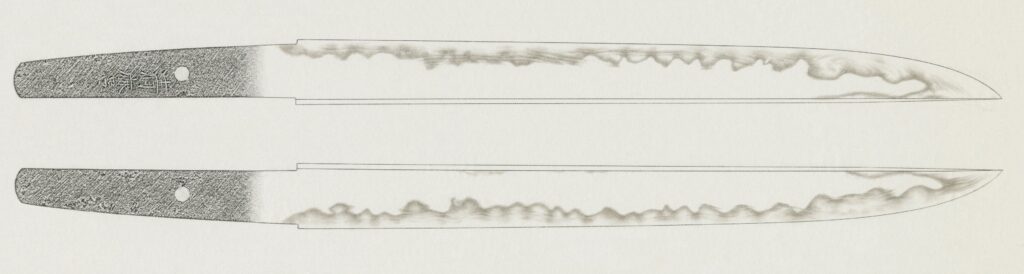

1号 太刀 無銘 綾小路 (重要刀剣)

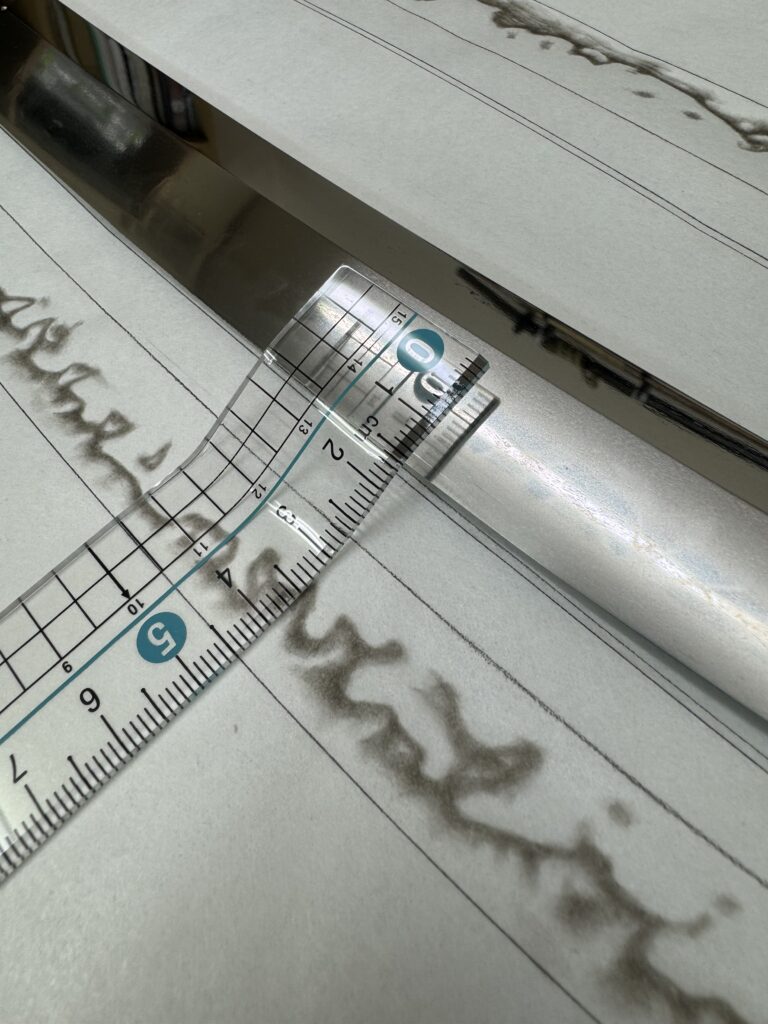

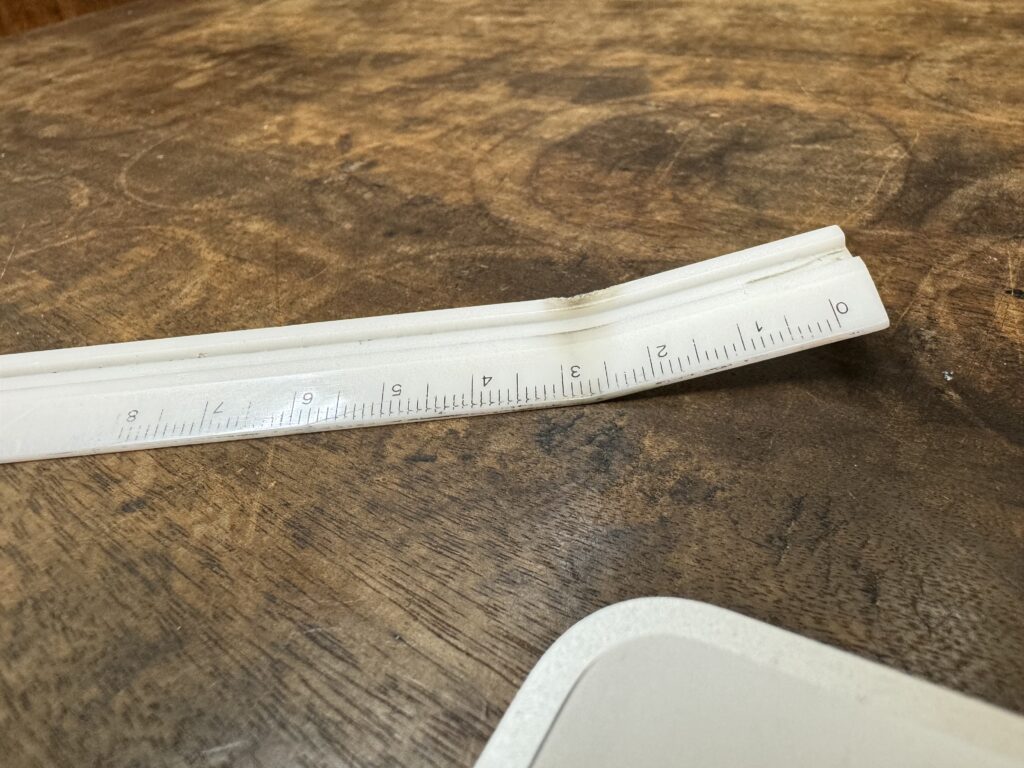

2号 脇差 銘 越中守正俊 (重要刀剣)

寛永三年八月吉日

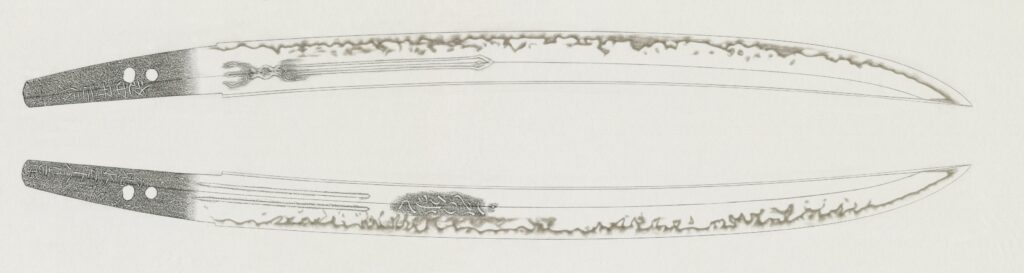

3号 刀 銘 左行秀(花押) (重要刀剣)

嘉永六年二月日 足達正達佩之

4号 短刀 銘 清磨 (重要刀剣)

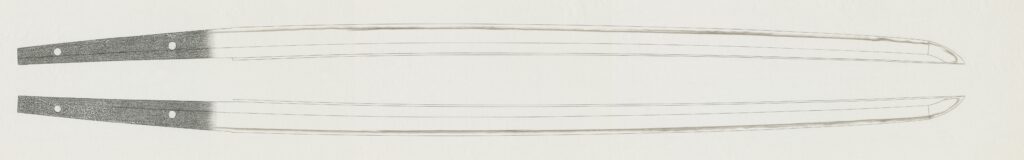

5号 太刀 銘 包清(手搔) (重要刀剣)

1号 太刀 綾小路

2号 脇差 越中守正俊

3号 刀 左行秀

4号 短刀 清麿

5号 太刀 包清

綾小路は、初期粟田口や五條など古京物への入札が多くありました。

手掻包清は地鉄が大変強く美しく、そして身幅重ねともたっぷりなため、ほぼ全員の方が南紀や忠吉へと入札。

出題者としては心ひそかに喜んだのであります。。