入鹿(2)

近年新たに出現した入鹿短刀の押形を採拓させて頂きました。

もしやと思い調べてみると光山押形に掲載の御品でした。尊い。

以下所見。

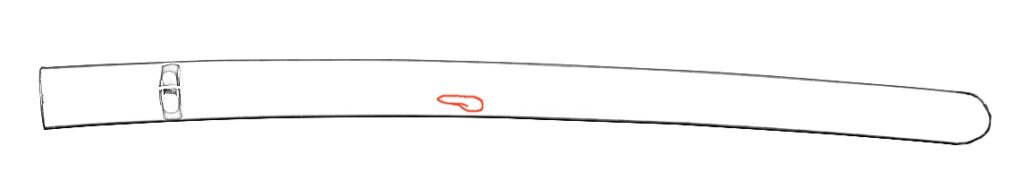

短刀 銘 □鹿住藤原實□(入鹿住藤原實綱:光山押形所載)

刃長 25.5㎝(八寸四分二厘) 僅かに内反り

元幅 22.3㎜(含庵23.7) 元重 6.3㎜(茎最厚部 7.1㎜)

目釘穴2

鑢目:筋違 茎棟:角(鑢不明) 刃方:角(鑢不明) 茎尻:栗尻

棟:庵棟

地鉄:小板目よく詰み、強く流れ、ほぼ柾目に見える。焼き込み部から焼き出し映りが強くでて先に向かい全身に広がる。

錵映り風だが粒子が細かく白け映りに近い。柾状に流れる映りの中に、流れる暗帯がある(入鹿肌)。

刃文:直刃に浅い湾れ。フクラ先に飛び焼きかかる(*力玉)。差表、頻りに棟角を焼く。

帽子:直に小丸。

銘の切り出しが区下の高い位置から始まるため、一字目の「入」は摩滅。最後の綱の字は朽ち込みで判読しづらいが、糸編の一部が残る。

光山押形でも既に「入」の字は消え、「綱」も朽ち込んで判読が難しくなっている状態が記録されており、状態は当時とほぼ変わらないと思われます。

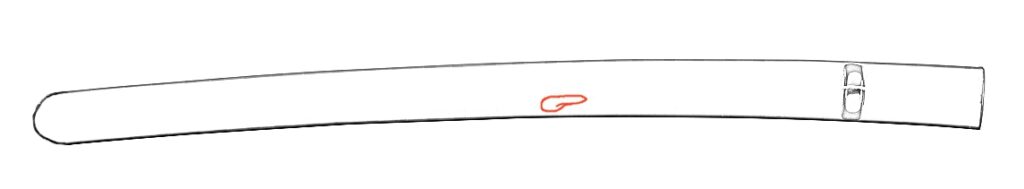

短刀 銘 □鹿住藤原實□(入鹿住藤原實綱)

石華墨では銘の擦り出しが困難だったため、カーボンの採拓銘を加えています。

銘鑑に掲載の入鹿派の刀工は以下など。

在実(文明)

入鹿(時代不詳)

入鹿(応永)

入賀(時代不詳・数人あり)

景貞(永享)

景貞(応仁)

景貞(大永)

景実(応永)

景実(永享)

景実(文明)

景実(永正)

景綱(応永)

景宗(貞治)

景光(至徳)

景光(文正)

景光(明応)

包貞(文保)手掻の人で入鹿派の始祖という。

包貞(正慶)

兼実(大永)

定次(正長)

貞実(文安)

貞綱(天文)

貞宝(文明)

実重(延文)

実高(永正)

実次(永徳)

実次(応永)

実次(嘉吉)

実次(大永)

実次(永禄)

実継(文明)

実継(永正)

実綱(応安)

実綱(応永)

実綱(長録)

実綱(文明)

実経(永享)

実経(永正)

実就(応永)

実延(文明)

実弘(応仁)

実弘(永正)

実正(永禄)

実守(応永)

実山(文明)

実行(応永)

実行(永享)

実世(応永)

実世(応仁)

実世(永禄)

実可(永徳)

実可(応永)

実可(文亀)

実吉(明応)

実善(応永)

実能(永正)

真勝(天文)

真重(応永)

真高(永正)

真弘(永正)

真行(長録)

椙法師(応永)

俊実(天文)

仲国(正応)

仲国(長録)

仲国(永正)

仲真(正応)

仲真(応安)

仲真(長享)

仲次(時代不詳)

仲宗(時代不詳)

入西(時代不詳)

則実(永享)

則実(天文)

紀州住太作(時代不詳)

光長(応和)

本家(建徳)

本実(応永)

本宗(文和)

安定(天文)

康実(享禄)

賀実(永享)

上記中、上の字が實で下が糸偏の銘は実経・実継・実綱の三工ですが、現存数などから考えても實綱でよさそうです。

時代が下がると入鹿も特徴が薄れ、入鹿肌も見られなくなりますが、今回出現の實綱は入鹿肌も明瞭で、室町初期をくだらないのではと感じます。

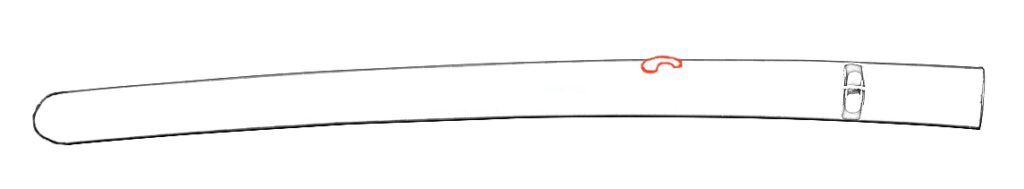

實綱含めその他の入鹿押形。

*光山押形には書き込みがあり、崩しているので私には読みづらいのですが、とりあえず読むと以下の通り。

「刃造直ハタメスクナシカヘリ飛テフカシボウシノ所フトキ打ノケ 力玉トミユル物アリ 三枚五」

直刃で肌目は少ない。返りが飛び棟を焼き下げ、深い帽子に太い打ちのけと沸玉を焼く個所がある。こんな事なのでしょうか。。

その通りの出来です。