鷹匠

今朝京都駅で用事ついでに運動のため大階段を登っていたら、鷹匠が鷹(多分ハリスホーク)を飛ばしていました。

全然知らず偶然見たので驚きましたが、たぶん鳩よけでしょう。

ずっと見ていたかったのですが時間もなく・・・。

ところで、時代劇をみていて鷹狩はよく出てきますが、犬追物を私は見た事がありません。

犬追物は、てっきり犬を使って何かを狩るのかと勘違いしていましたが、犬を放って犬を矢で射るんですね。。

今なら大炎上案件で、時代劇でも再現は難しいのかも知れません。

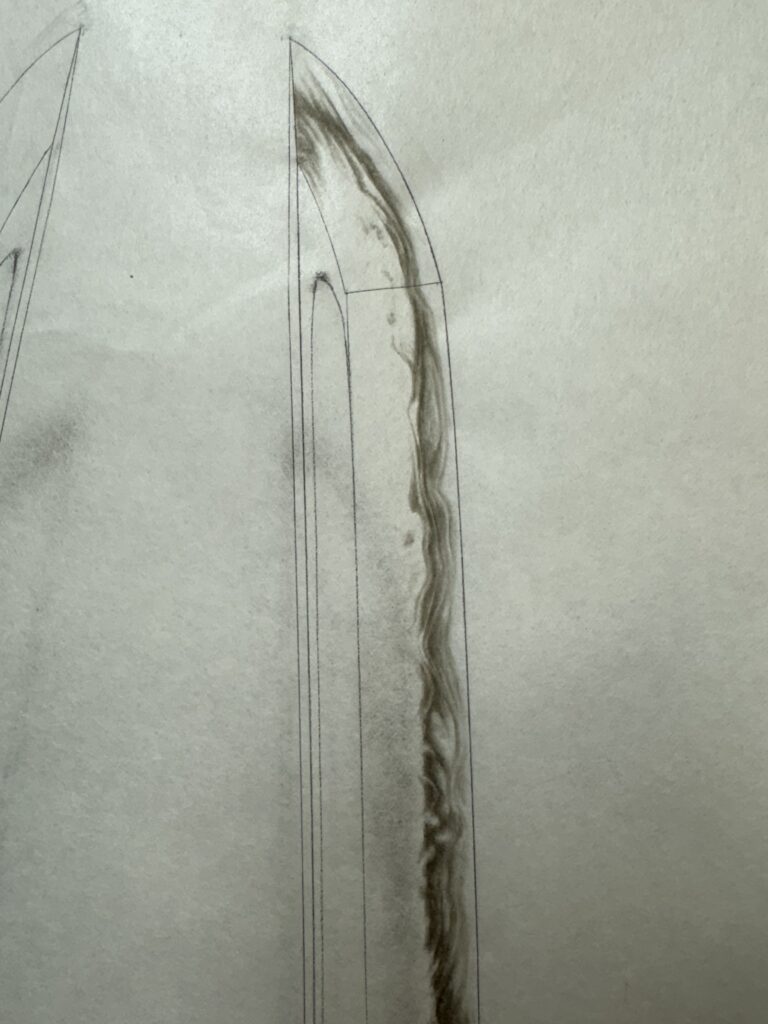

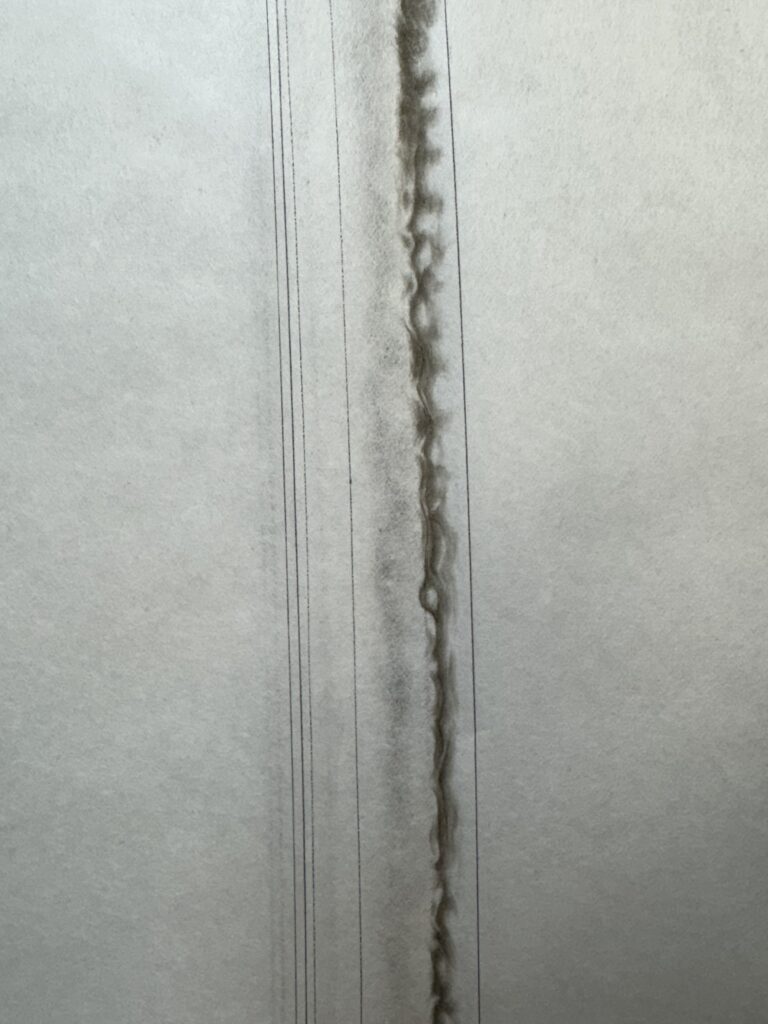

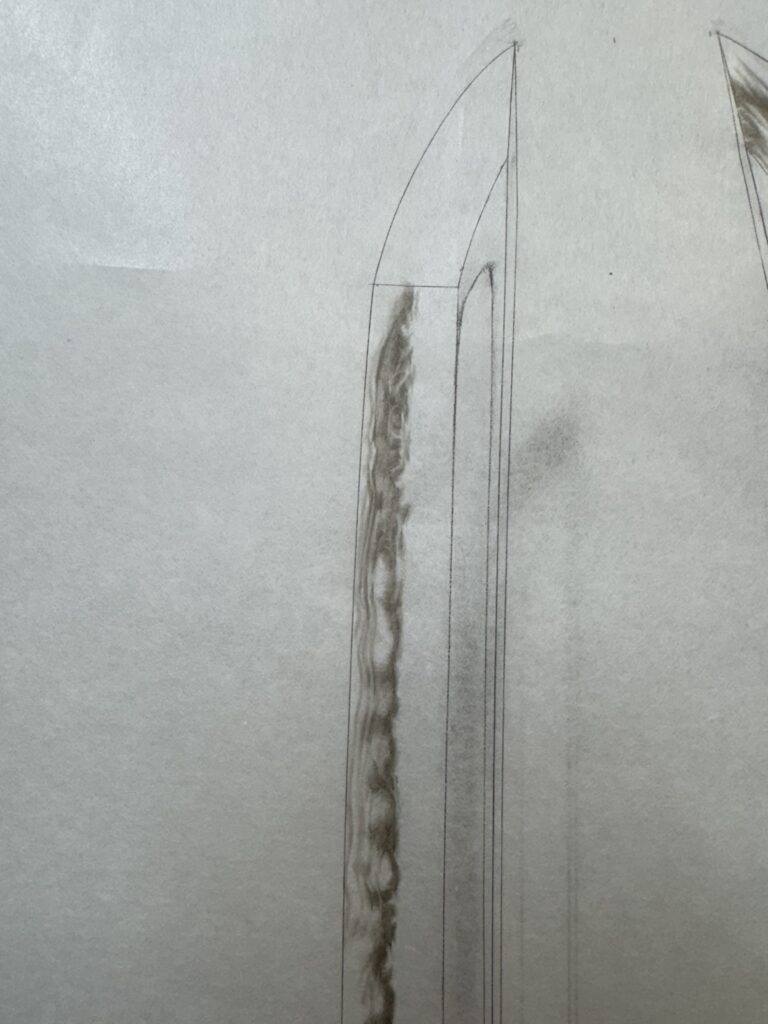

さて以前、京博の狩野派の展覧会で「犬追物図屏風(狩野山楽筆)」に描かれる射手が、鐔の無い打刀拵を差していたとブログに書いた事がありました。

・犬追物 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

山鳥毛拵や姫鶴一文字の拵がその鐔の無い合口形式の打刀拵です。

以前のブログ以降、犬追物に使用する拵には鐔を掛けないという事なのか、その確認は出来ていませんが、法隆寺西圓堂に残る打刀拵の半数程度は合口形式の打刀拵だと『法隆寺西圓堂奉納武器』に書かれていますし、どうやら犬追物専用という事ではなさそうです。そして少なくとも今まで言われて来た「鐔無しの合口打刀拵が上杉家固有の」というのは誤りです。