無題

数ヵ月ぶりに生品を二十口ほど拝見。

玉石混淆。

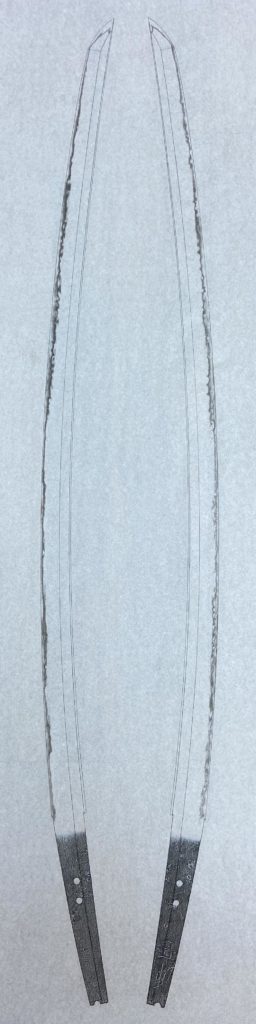

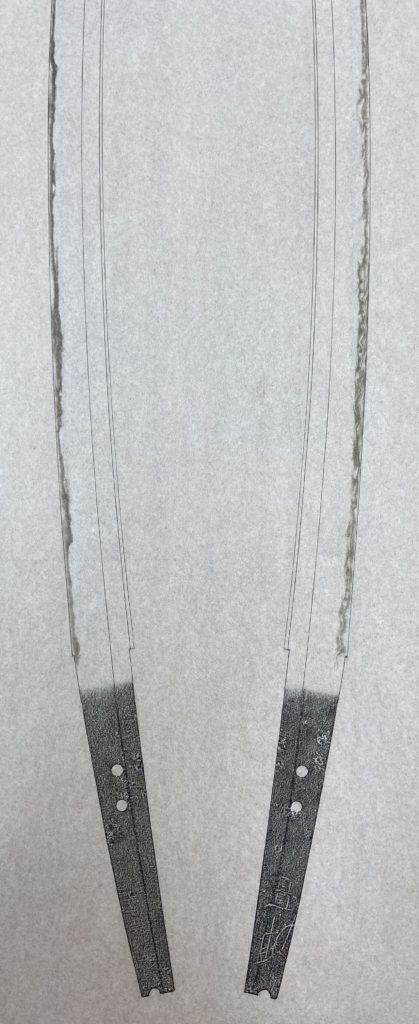

大磨上げで一尺八寸ほどの錆身。鎌倉中期~末期の力強い造り込み。各所に見える地刃が非常に良い。

その他をざっと見て最後の一口。

反り浅めの刀。定寸ほど。重ね厚く身幅尋常。中鋒延びごころ。

最上の研磨で全体に薄錆。

差し表の腰から中程にかけて、大板目がうねり流れるも、白い線は少なく細く、殆どが青黒い線なので全く肌立つ事はない。

差し裏は最上の貞宗の様。表裏共潤う肌。

少し沈む直刃。下半は刃中に柾気の働き。物打付近、足がよく入り刃中賑やか。

帽子は細かく掃きかけて小丸。

実は最初、山積みの刀の一つから「来国光」の札が見えた。

ここまでそれらしき刀は出て来ずなので、これの札か。

しかしこの刀、来国光には見えず。。今思えばだが、それでも来派として肯定できる要素を探そうとしている。

そしてボロボロの白鞘袋を払うと古鞘には「甘呂俊長」と古い鞘書き。