無題

どうしても体力の限界まで研磨をしてしまうのですが、年々体もきつくなり。。

休憩中に押形を制作。とはいえ、輪郭を取ったりするのは意外としんどいもので、研ぎの後だと結構辛いのですが。

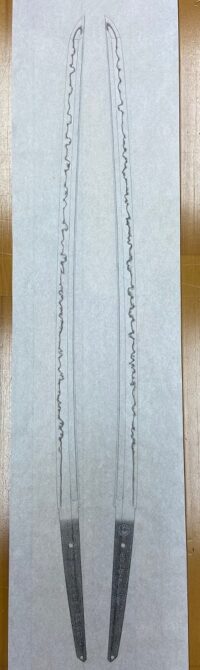

某郷土刀。初めて聞く人です。

時間が本当に無くて部分にしようかと悩んだのですが、やはり全身でと思い、やむなく片面全身で。

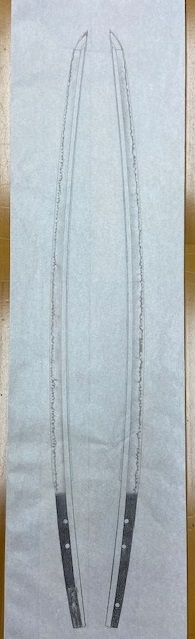

来金道。貴重な銘の。

鎌倉末期備前。

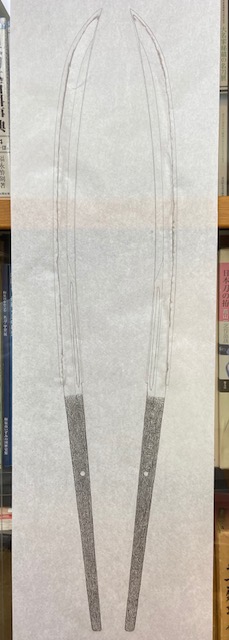

薩摩の初めて聞く刀工。

新刀薙刀。薙刀採拓も大分慣れました。

こういう皆焼。寸延びですが、姿が秀逸。

二尺六寸の太刀全身。

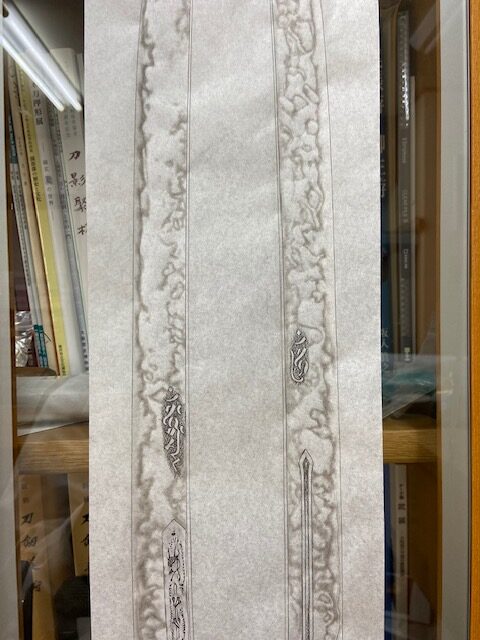

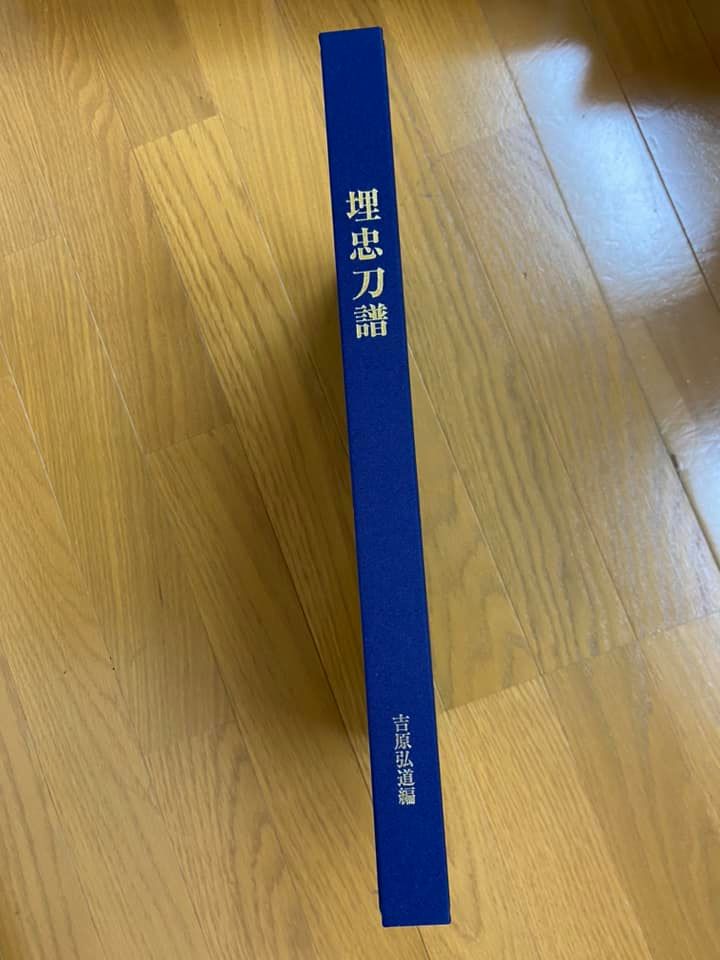

埋忠刀譜が届きました

埋忠展のクラファン、「埋忠刀譜」が届きました。

以前から埋忠銘鑑は持っていたのですが、記念のつもりでポチりと。。

しかし今後埋忠銘鑑の方を開く事は無さそうです。買ってよかった。

埋忠刀譜では本来の配列通りになっているとは知っていましたが、絵図自体が埋忠銘鑑とは結構違うんですね。比べてみて実感です。

また何より、昔の読めない崩し字の翻刻が有難い。