「日本刀1000年の軌跡」出陳刀発表

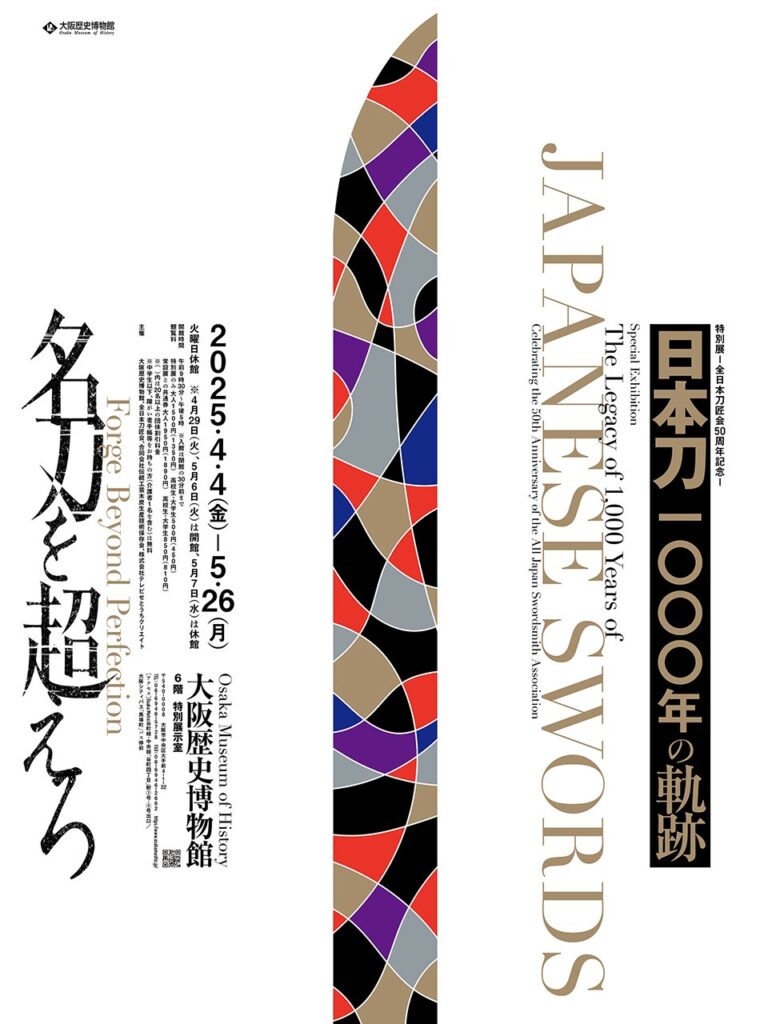

大阪歴史博物館で開催の『特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」』の展示品が発表されました!

特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」出品一覧・展示替リスト

こんなに多数の現代刀匠の作品が一堂に会する機会は実はそう多くはありません。

いつの日かまた「現代刀入札鑑定会」が開催される事を願って、皆さんの作風を勉強しに行きます。

現代刀の入札鑑定会 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

大阪歴史博物館で開催の『特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」』の展示品が発表されました!

特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」出品一覧・展示替リスト

こんなに多数の現代刀匠の作品が一堂に会する機会は実はそう多くはありません。

いつの日かまた「現代刀入札鑑定会」が開催される事を願って、皆さんの作風を勉強しに行きます。

現代刀の入札鑑定会 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

4月19日、KKRホテル大阪で開催される祝賀会にまだ空きがあるそうです!

夕方5時半から開催。

全国の刀鍛冶さんや各職方と立食パーティーでの交流会です。私も参加させて頂きます。

ご応募よろしくお願いいたします!!

日時 : 令和7年4月19日(土) 受付17:00~ 開始17:30〜

会費 : 一般15,000円(ご同伴者15,000円) 賛助会員13,000円 (18歳以上)

※特別展「日本刀1000年の軌跡」図録付き

立食パーティーにて、刀鍛冶と楽しいひとときをお過ごしください。

その他にも、景品が当たるイベントを計画中。

会場 : KKRホテル大阪

〒540-0007 大阪府大阪市中央区馬場町2−24 Tel 06-6941-1122(代表)

申込締め切り:3月31日(月)必着。郵送・Fax・メールにてお申し込みください。

※参加申込書のダウンロードはこちら。PDF形式 Word形式

『大阪歴史博物館では、令和7年(2025)4月4日(金)から5月26日(月)まで、6階特別展示室において、特別展「-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡」を開催します。

鎬造りで反りのある美しい日本刀の姿が完成したのは平安時代のことと考えられています。以降現在に至るまで、先の大戦後の一時期を除き、日本刀は約1000年にわたり製作され続けてきました。

1000年もの間日本刀の製作が続いてきたのは、常にその時代に活躍していた刀匠が存在したからにほかなりません。現在の国宝・重要文化財も作られた当初は新作刀であったように、今まさに作り続けられている新作刀のなかにも未来の国宝・重要文化財となる作品があるかもしれません。

本展は、国内最大の現代刀匠たちの団体である全日本刀匠会が設立されてから50年を迎える節目を記念し、1000年を経て現代へとバトンが受け継がれる日本刀の世界をご紹介します。』(大阪歴史博物館HPより)

関連行事も多数あります!→大阪歴史博物館:特別展:-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡

全国の現代刀匠さんの作品を中心に日本刀1000年の軌跡として約80点の作品が展示されます。

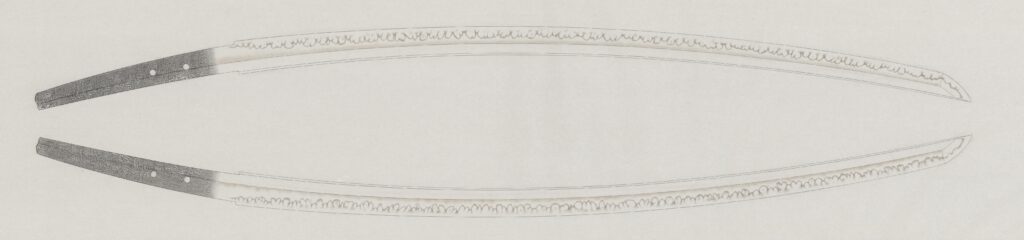

隅谷正峯先生の「御物 道誉一文字写」も出陳。

詳細は大阪歴史博物館HPをご覧ください

大阪歴史博物館:特別展:-全日本刀匠会50周年記念-日本刀1000年の軌跡