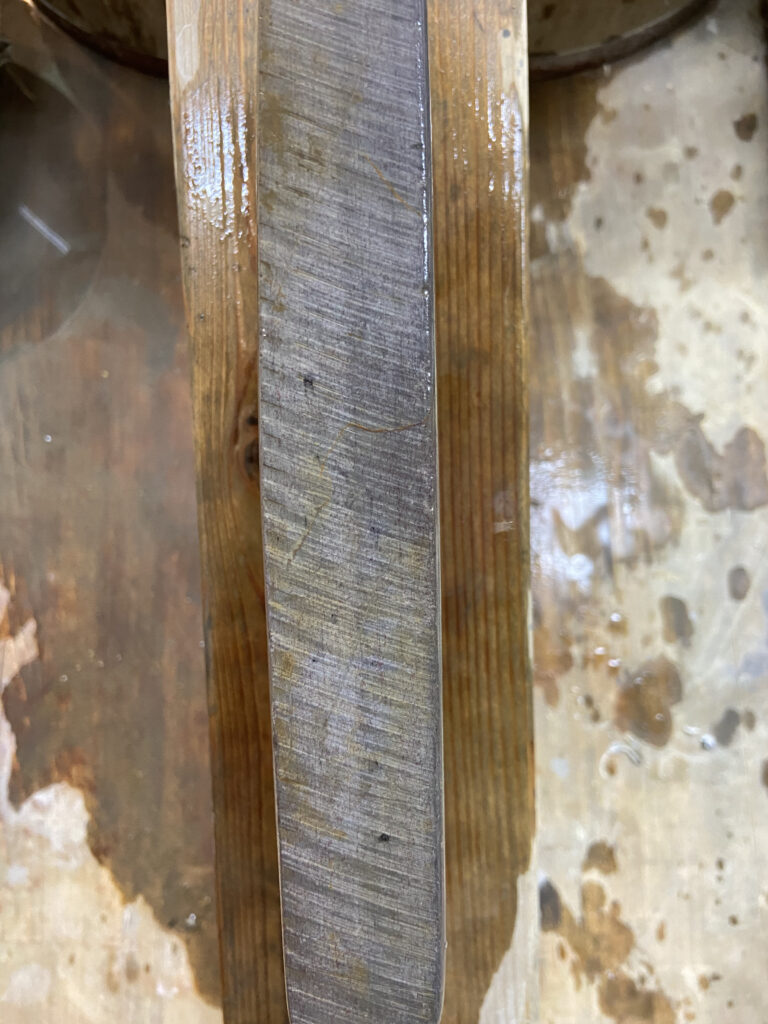

天然砥石比較 7

天然砥石比較 6

天然砥石比較 5

砥石硬度 6/10

研磨力 7/10

刀身は末相州。刀身硬度6/10

研磨力数値はこの刀身に対しての物です。

全ての砥石を試し纏めた物を書いているのではなく都度の感覚での数値です。ですので後々変わるかも。

この山の石は独特の匂いと研ぎ味ですね。この砥石、研磨力は強いのですが、さすがに当たります。ただ見た目程ではなく、当たる時も感触などはありません。光に透かしてみるとピチピチ来ているという感じで。刀身硬度がもっと高い刀や、その刃中のみなら引けるという感じです。また、水に長期間つけておくとヒケの具合が和らぐとお教え頂いた事があります。

この石は複数持っていて総体に硬い物が多いのですが、柔らかめの物は刃艶として使用すると非常に良い効果を発揮してくれます。この角砥は今回試した結果、砥石硬度6とこのタイプの石としては柔らかめ。という事で少し硬めの刃艶として使えそうなので、今後カットして刃艶になるかもです。