テスト

ブログ機能テスト中

ブログ機能テスト中

研場にて尚光脇指(鎬造り)を拝見。

尚光は南北朝末期から応永頃の備前刀工です。

在銘稀有であまり知られていない刀工ですので資料も少なく、「康光・盛光の先輩格では有るが有名工の代作者的存在」と言う人だそうです。

刃文は焼きが高く華やかで、一般的な応永備前ほど腰が開かない。

地は応永杢だが正系の応永地鉄のさらに上を行くのではなかろうか。

細微な地錵を一面に敷き、繊細な地景で杢が構成される。

その地鉄の延長に、応永杢がそのまま刃中の働きとなり、美しく整った深い小錵の刃。

なんでしょうこの凄い脇指は・・・。

研磨の方も、特に下地など研師のエゴを抑えた素晴らしい研ぎ。

仕上げ研磨を拝見しながら応永備前の研磨による変化の可能性を探っていましたが、やはり本質を越える事は出来ないであろうと私なりに納得した。

(手の掛からない研磨で悪い方へはいくらでも変化しますが・・。)

良い物は良いから良いのであって・・・あぁ、この書き方で書いて行くと何パターンになってしまうのか・・。やめておこう。

とにかく、こう言う最上級の品はそうそう有る物では無い。

昨日の記事に書いた棟に出る匂い口の無い焼きについてですが、研磨をして居ると色々な状態の物に出会います。

それが何なのかが一番良くわかるのは実作者ですので、いつも色々ご教授頂いている田中貞豊刀匠にお聞きしました。

昨日UPした写真ですが、これについては焼きの形状などから判断して、焼き入れの時に出来た棟焼きを銅(あか)で取った物と言うよりは、反り調整のため棟に銅を咬ませた場合、その熱が焼き刃に達して匂い口が無くなってしまう事を防ぐため水を掛けますが、その時急冷し過ぎて軽く焼きが入った物の可能性が高いと言う事でした。

それによって出来る軽い焼きはこの写真の様に匂い口の無いもので、焼きの上下の端が遠浅の湖の様になだらかになる事が多いそうです。

なるほど、実際に日々作刀して居る刀匠からしかお聞きできない貴重なお話です。

大変勉強になりました。 ありがとうございました。

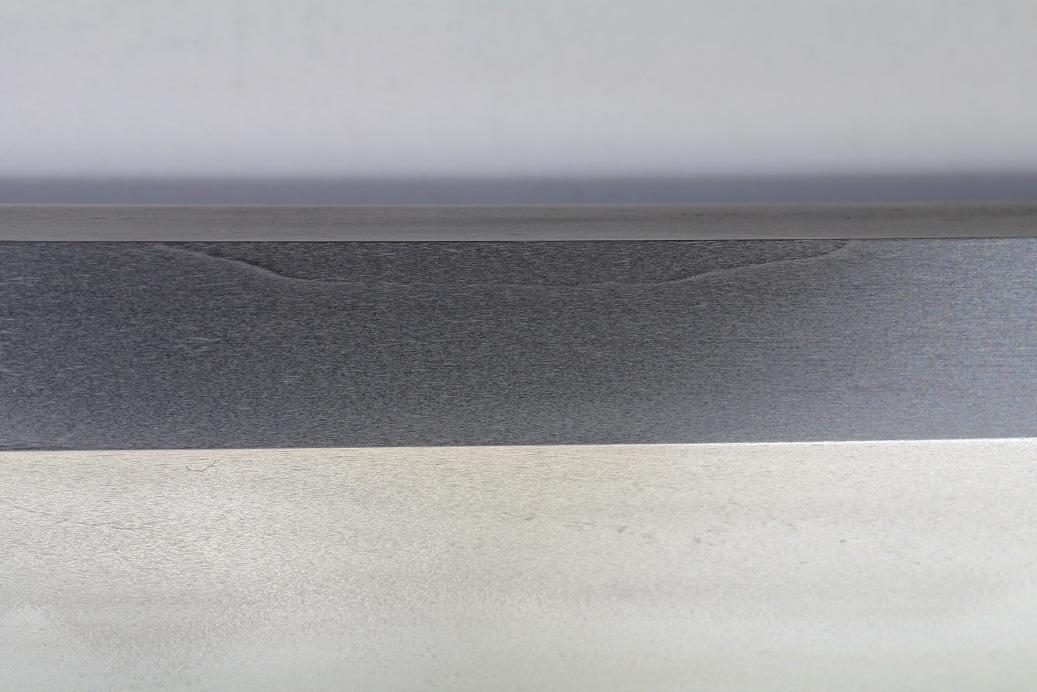

そして昨日の箇所はこうなりました。

地艶工程の後、拭いをさした状態。

周りとほぼ同化して分かり難くなりました。 こうなる事は昨日の記事の最後の方に書いてありますが、通常の棟焼きならばここまで同化する事は稀です。

匂い口の有る無しで最終的には大きな違いになります。

先日、「棟の鑑賞」として書いた記事の中で、「刀工が反りの調整や不要な棟焼きを、焼いた銅で熱して消す事はよくありますが、入念に研磨された棟を鑑賞するとその痕跡を発見する事があります。匂い口は無くなっておりますが、黒く焼きの形が残り、微妙に凹凸が残った物がそれです。」と書きましたが、今研磨して居る刀にそれを発見しましたのでちょっと撮ってみました。

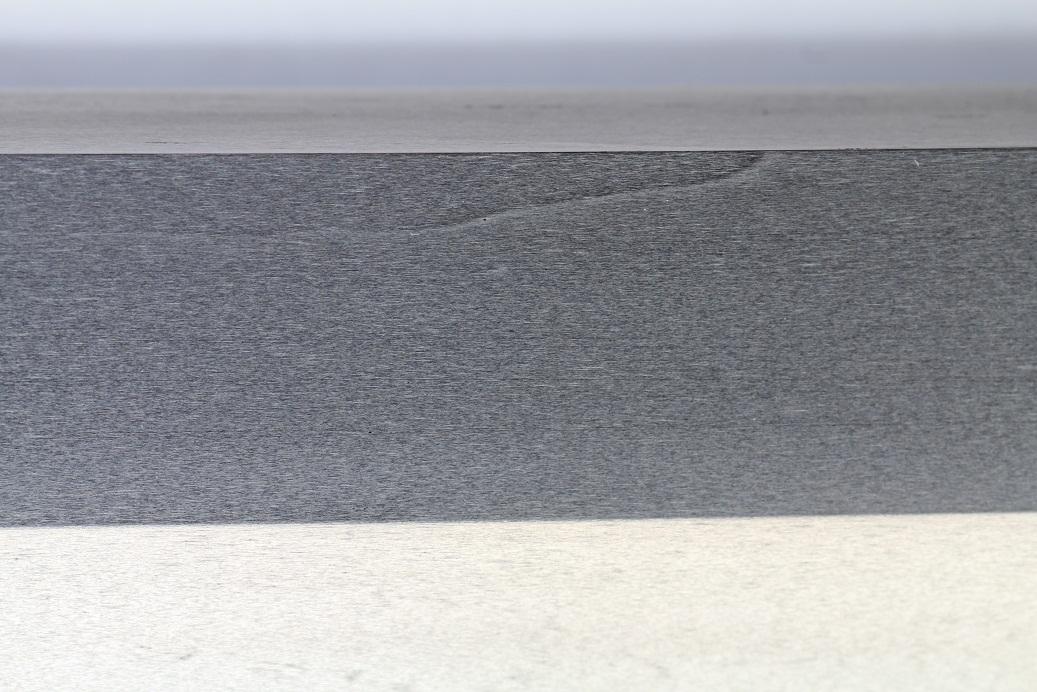

内曇時の棟焼きを鎬地側から見たところです。 内曇工程ですので鎬地はまだ鏡面状ではなく、結果棟焼きはくっきりと見えますが、銅(あかがね・あか)を咬ませ焼きは飛ばしておりますので匂い口は有りません。 この刀にはこういう状態の物が棟一面に有りました。

内曇時の棟焼きを鎬地側から見たところです。 内曇工程ですので鎬地はまだ鏡面状ではなく、結果棟焼きはくっきりと見えますが、銅(あかがね・あか)を咬ませ焼きは飛ばしておりますので匂い口は有りません。 この刀にはこういう状態の物が棟一面に有りました。

←もう少しアップで。

←もう少しアップで。

もっと完全に柔らかくなった場合はここまで黒く残りませんが、この程度に留めたものも多く、まま見かけます。

普通に匂い口の有る飛び焼きや棟焼きなどよりは硬度が低いため、針磨き後は見つけ難くなります。

因みに黄金は「こがね」、銀は「しろがね」、銅は「あかがね」、鉄は「くろがね」です。