新作写しもの

本能寺大寶殿宝物館にて開催中の「武士の表道具とその価値展」。

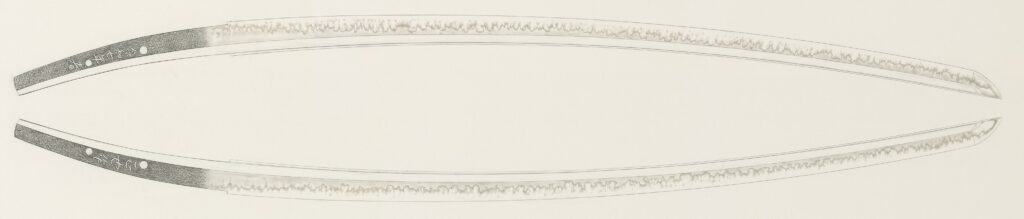

全身押形の展示に吉田正也刀匠の「太刀 銘 正也 令和七年春(山鳥毛写)」を使用させていただきました。

「山鳥毛写し」と呼んでよいのかどうか、ご本人に確認していませんが(押形展示の許可はもちろん頂いています)、この様な作品は”○○写し”と呼ぶ慣わしです。

さてこの太刀、山鳥毛をある程度知る人は茎を見れば直ぐ分かると思いますが、「山鳥毛写」と書かなければ分からない人もかなりいるのではないでしょうか。なぜなら、腰元のあの特徴的な破綻部を再現していないからです。

山鳥毛の本歌は、現状表裏の腰付近の丁子が崩れ、佩表には極めて印象的な飛び焼き風のあの箇所があり、また物打上の刃は下がり、横手下から帽子にかけてかなり低い焼きとなっています。

山鳥毛里帰りプロジェクト | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

この状態が当初からか、それとも研ぎ減りが原因かは意見が分かれるところかも知れませんが、私は腰の状態などは焼き入れ直後からこれだと思っています。

以前ある刀匠さんから「山鳥毛を写す場合、あの腰の破綻部をいかに再現するかで評価が決まっているのでは?!」との指摘を耳にしましたが、私もその様に感じていて。

”写し”も考え方は様々で欠点まで再現する事はよくあるわけですが、山鳥毛に関しては、もうそろそろいいんじゃないでしょうか。破綻の無い、完璧な山鳥毛写しが評価されても。

吉田刀匠のこの太刀。破綻無く、丁子の房がむくむくと沸き立ち、帽子もこの種の新作によくみる一枚風にならず福岡一文字風となり、佩表は綺麗に小丸に返っています。

研磨しながら「山鳥毛の完成形」と感じ、全身押形を採拓しました。

新作長剣 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

”倣” | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

写し物 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

伝統美と創造性 | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区