天然砥石比較 89~100

今回は原石や大判を。

倉庫にある砥石に手を出すとちょっと大変なので、玄関先と研ぎ場内に置いてある石で。

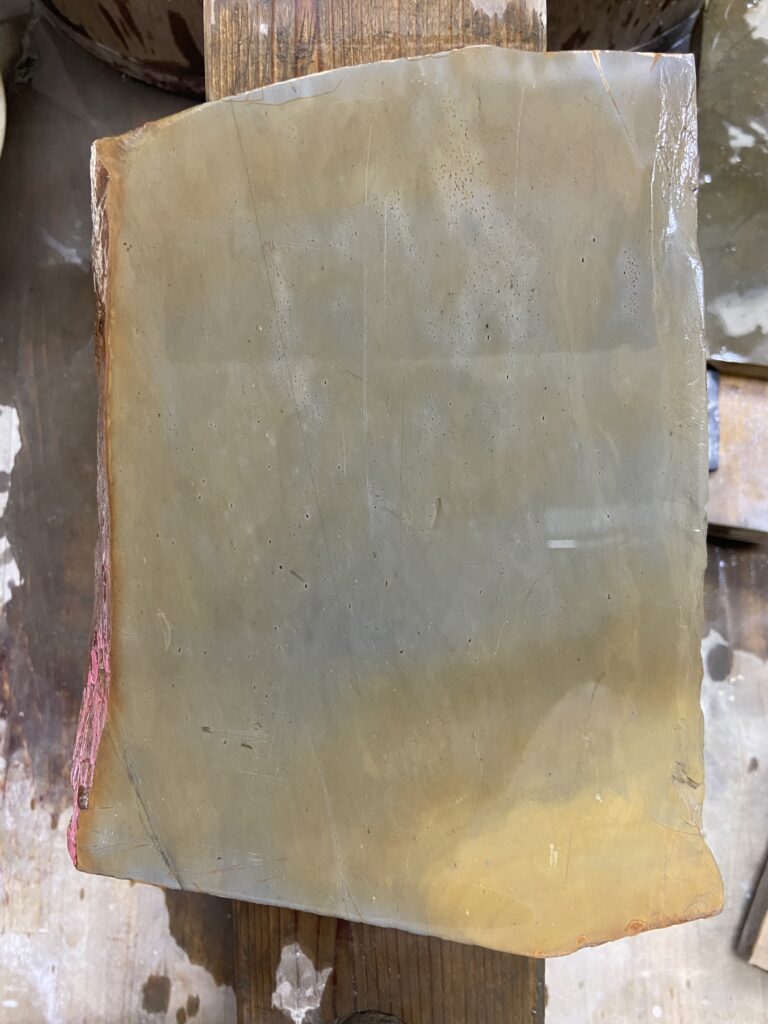

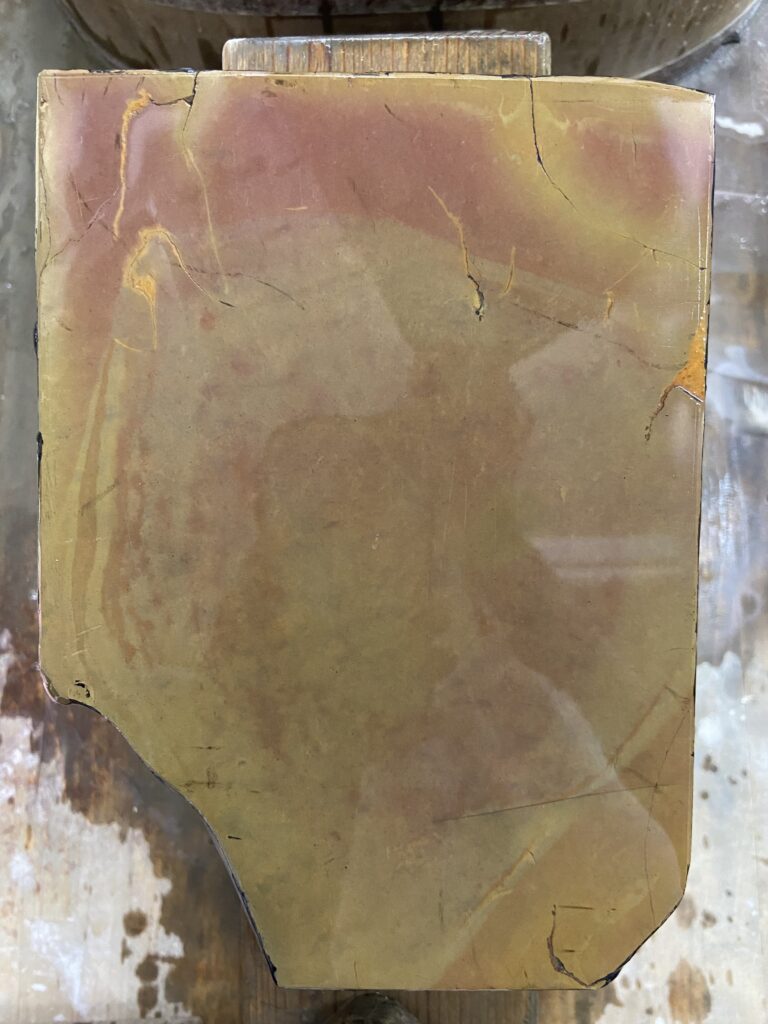

No.89

原石の上に置いた砥石が通常の大きさです。

端の面を出してみました。どこ産なのでしょうか、産地不明です。

粒度は荒く、改正程度か。気持ちよい研ぎ味。幻の砥石とか・・・。

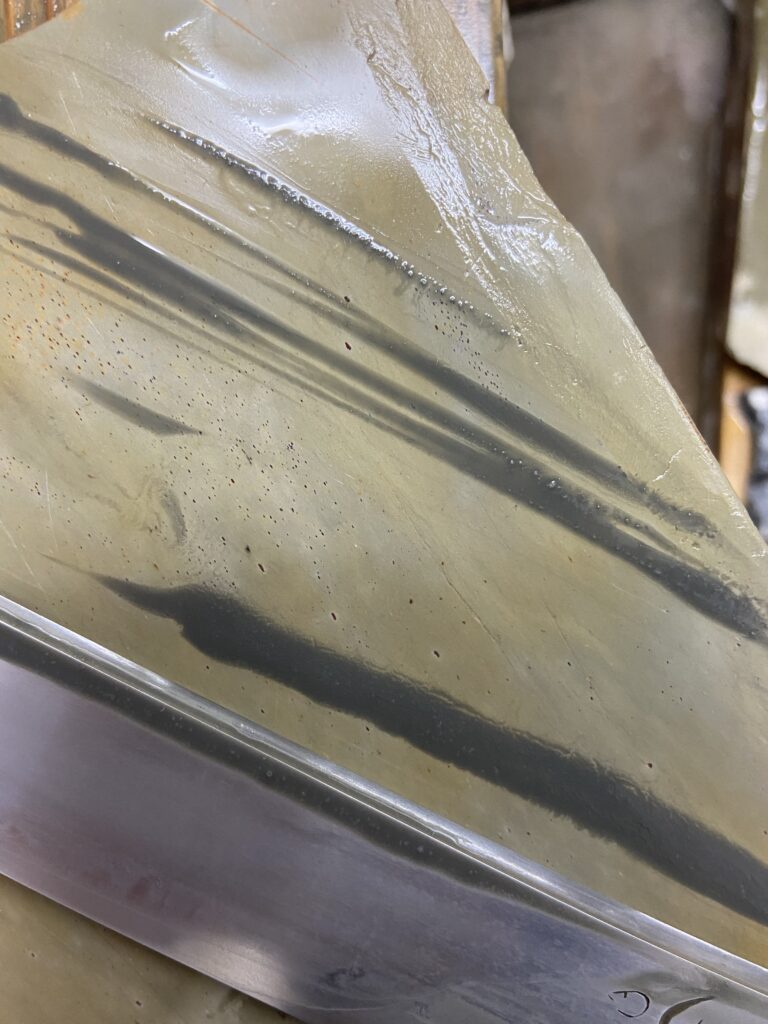

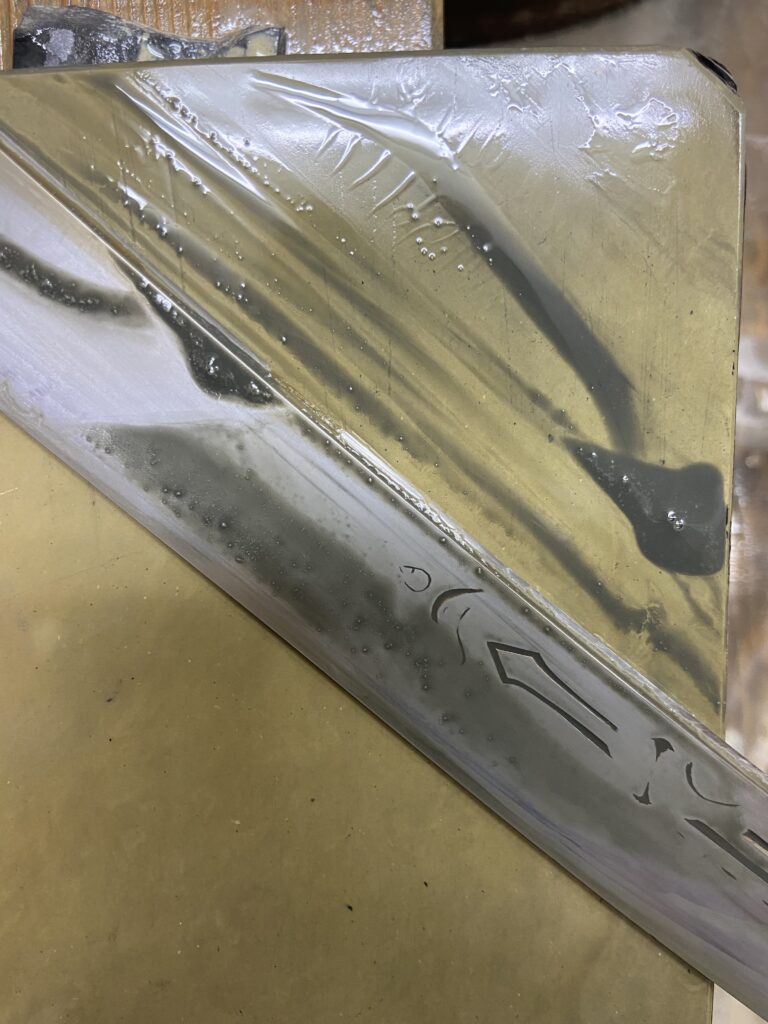

No.90

「天然砥石比較50〜59」と同産。左奥に写る石が通常サイズですので大きな原石です。

この石が好きで一時期大量に購入しました。数年後同じお店に行くとこのサイズで100万の値が付いていて、もう勿体なくてカット出来ません。

かなり重い石で硬過ぎかと思っていたのですが、小刀を当ててみると良い研ぎ味です。

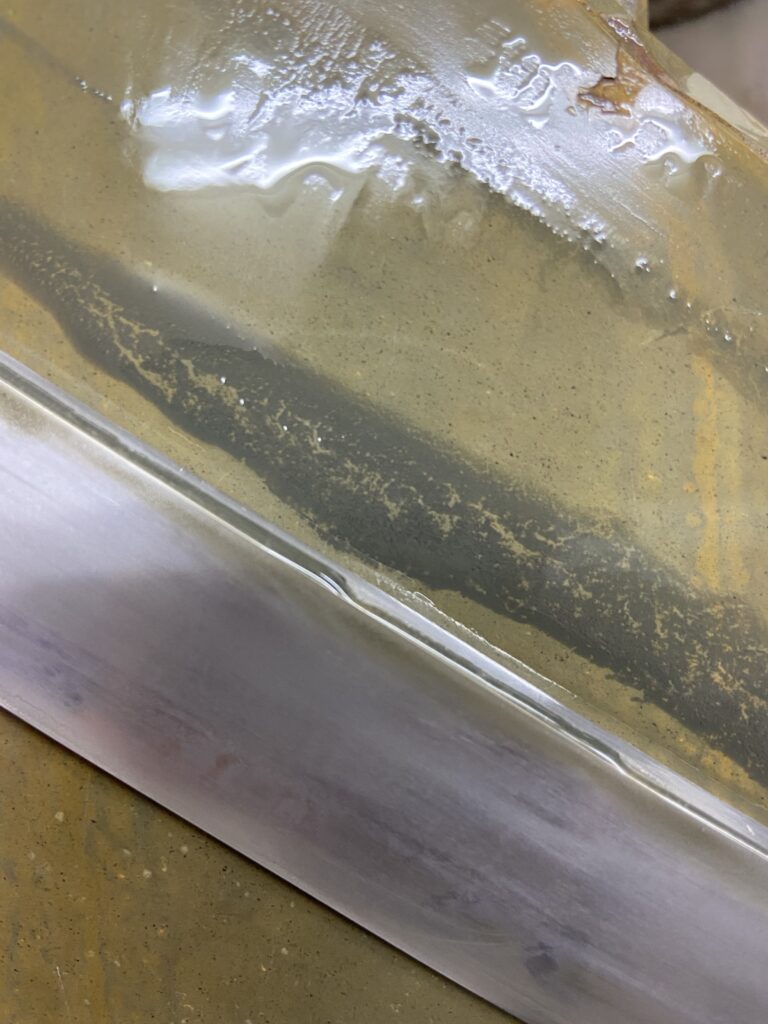

No.91

No.90と同産。刀を当ててみましたが、やはり強い研磨力。

因みにこの石は、ドラマ「遺留捜査」の第5シリーズ 第6話で、殺人事件の凶器として使用されました。確かに凶器になる重さです。

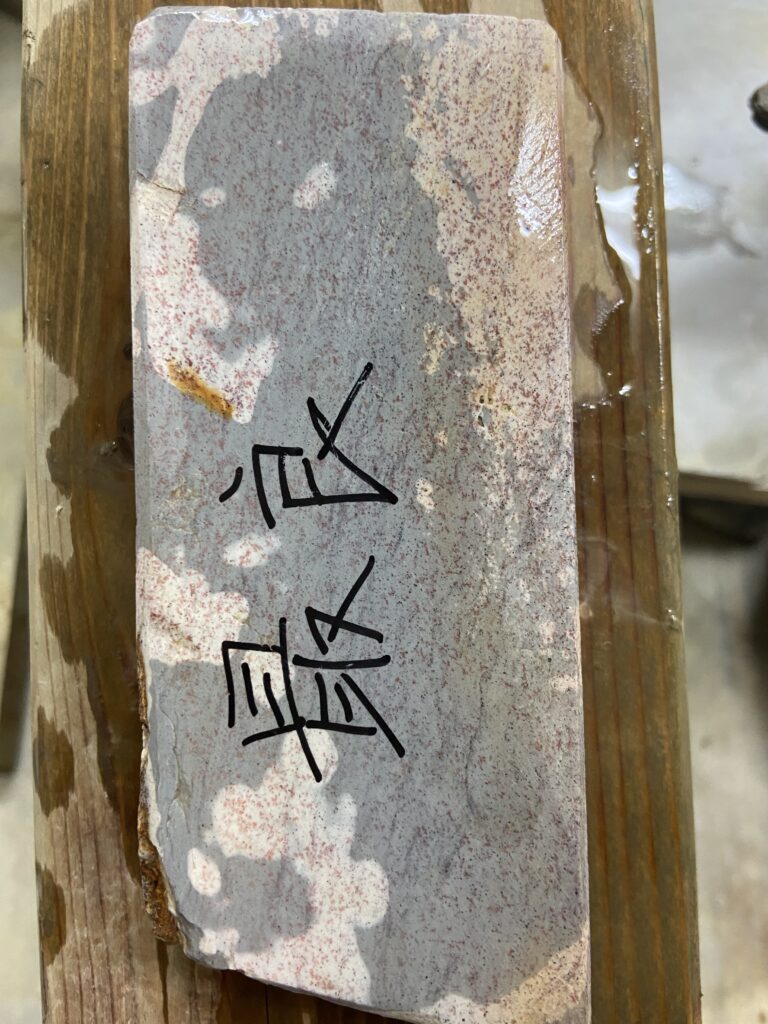

N0.92

山不明。

No.93

山不明。

No.94

山不明

No.95

中山っぽいです。

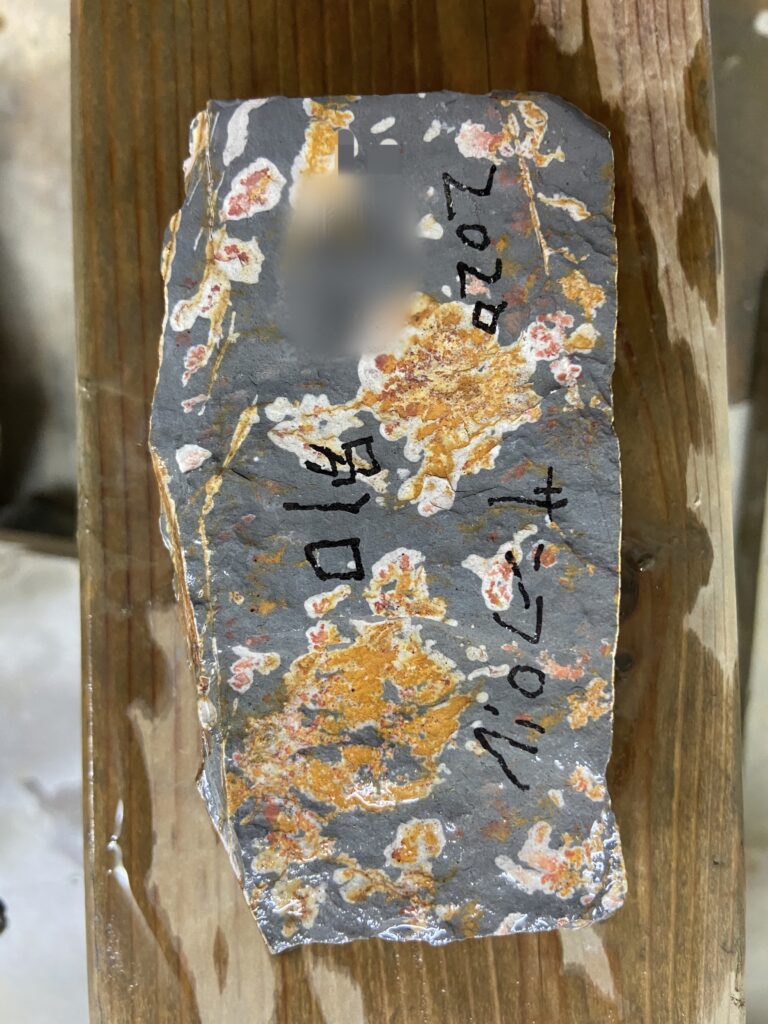

No.96

山不明。赤ピンと呼ばれるタイプでしょうか。

刃物を研がれる方は砥石に詳しい方も多く、今回UPのこれらの砥石も見れば直ぐにどの山産かお分かりになるはず。

No.97

山不明。

No.98

山不明。

No.99

山不明。

No.100

山不明。

内曇系の砥石は地を引く物は少ないのですが、No.93~97、そしてこのNo.100などの層には地を引く砥石が多くあります。

単に一般的な刃物を切らせるだけなら問題無しですが、刃物の地と刃先をより精密に研ぎたい人には地を引く砥石は使えません。

そして刀の研ぎに一番使えない砥石が地を引く石です。

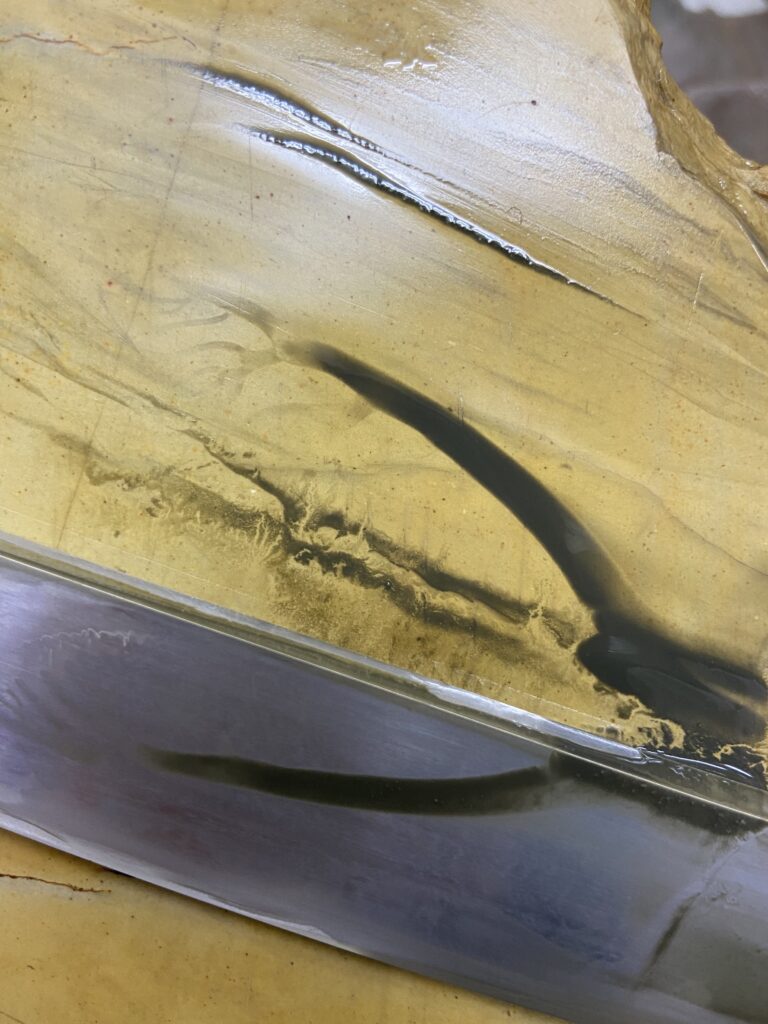

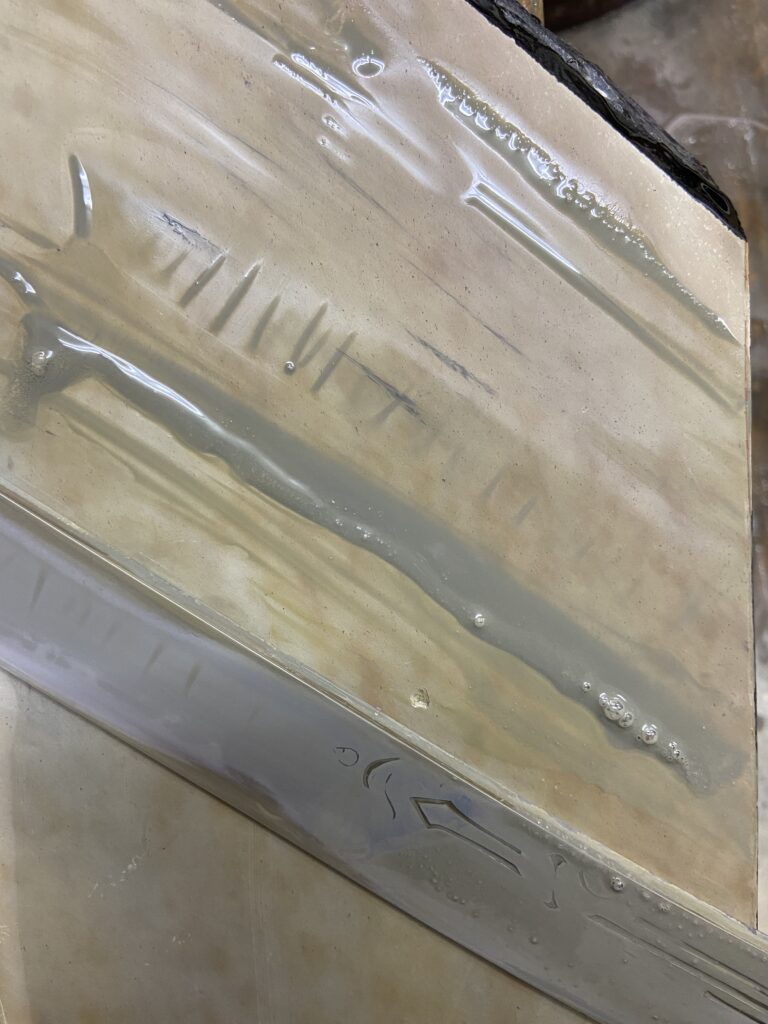

側面に手引きの跡がありました(側面写真に写る砥石の右半分が柾目状の手引き跡)。かなり古い時代に産出された石です。

「手引きとは」

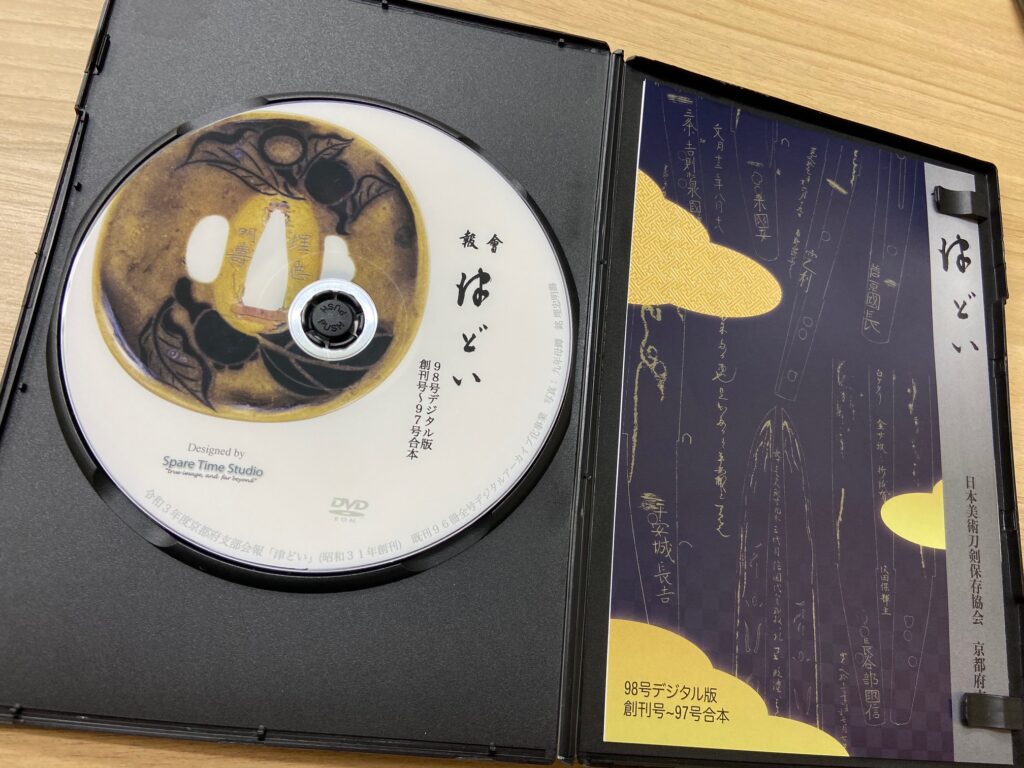

支部会報「津どい」合本

京都府支部では昭和31年以来会報を発行しています(初期は「會報」、その後名を改め「津どい」となりました)。

現在97号まで来ていましたが、京都府支部ではこの度、98号をデジタル版として、創刊号~97号までの合本を制作しました。

長年編集委員を務めて下さった加藤静允先生のとある号の編集後記にこの様に記されておりました。

「これだけ継続して会報が出せている支部が全国でいくつくらいあるのでしょうか。あまり立派な冊子とは言えませんが、会の記録報告をまとめ続けて行くのは会のお世話をされる支部長はじめ理事の方々の並々ならぬご努力のたまものでありましょう。例会の記録原稿や押型資料写真を揃えてお送り下さると頭が下がります。ある物事を研究考察するとき、生の資料というものが最も大切で重要です。長い間積み重ねてきた京都支部の会報は後の世に一つの生の資料となることを確信します。情報資料整理の進む世の中、データベースに入れられて次の世代の同じ趣味を持つ人達を楽しますことが出来るでありましょう。」

先輩方が作って下さった生の資料を良い形で残す事が出来ました!

天然砥石比較 83~88

砥石屋さんに通っていると、サンプルやお土産品的に砥石を頂く事があります。それは未経験の砥石を試させて頂ける貴重な機会。

たかがサンプルと侮るなかれ。思わぬ名砥に出会う事もしばしばで。

「天然砥石比較 34〜47」のNo.46は、おそらく現在一番活躍中の主力砥ですが、これもサンプル品。

以下サンプル砥石を幾つか。

No.83 風化が進んでいてヒケが入ります。

No.84 この山独特の引き味で、焼きが高く硬い刀の刃砥に使用できます。

No.86 最近はこの手の刃艶が仕事が早くて好み。

No.87 硬い刀に限りますがナルメ用。

No.88 何年の8月か忘れてしまいましたが「注目」と記しています。「天然砥石比較22〜26」、この辺りの石と同種という意味だったかと。今回引いてみましたがやはり良い刃引き。以前は刃艶になった時にどうなのかを視野に入れて居ませんでしたが、試すべきだと感じました。