本能寺大寶殿宝物館で開催中の「武士の表道具とその価値展」に出陳中の刀をご紹介します。

(調書はいつもブログに書いている入札鑑定記的なもので、規則性が低く読み難くてすみません。

( )内の数値は、元幅・先幅が庵頂点計測値、元重・先重は鎬重ねの数値です。)

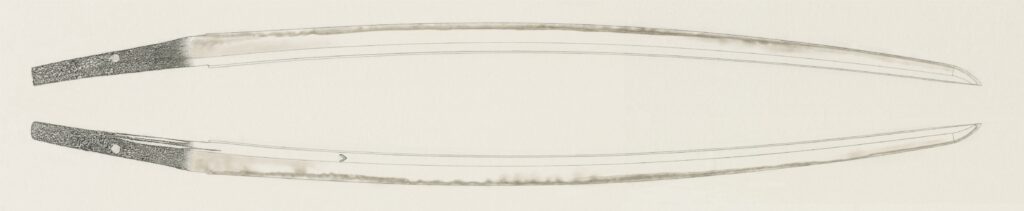

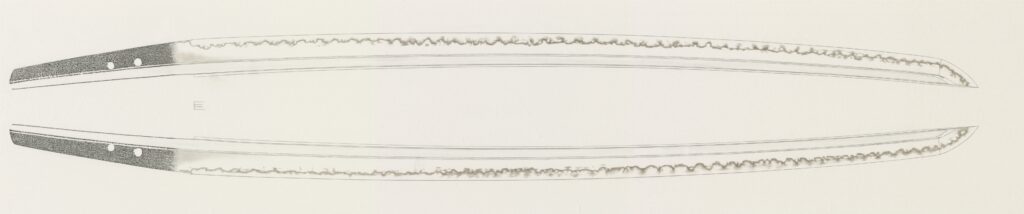

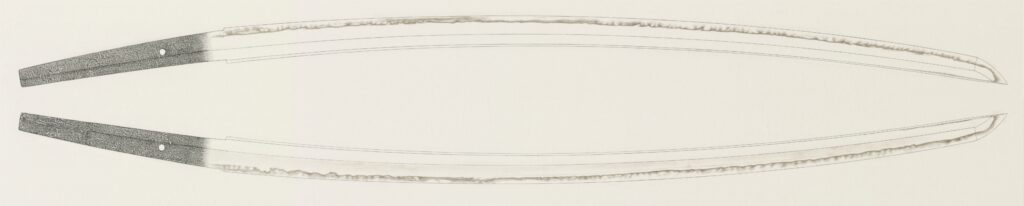

短刀 朱銘 則国

本阿(花押)(本阿弥光忠折紙付)

S-1024x319.jpg)

刃長 25.3㎝

反り 内反り

元幅 22㎜

平造、三ッ棟、身幅尋常、内反り。

鍛え、小板目に所々大肌交じり、地錵よくつき地景入る。全身に錵映り風立つ。

刃文、直ぐ刃調に浅く湾れ、焼き出しに焼き込みごころあり、小錵付き、金筋入る。

帽子、直ぐに小丸。

彫物、表太い腰樋の中に素剣の浮き彫。裏護摩箸。

生ぶ茎、先栗尻、鑢浅い勝手下がり、目釘穴3。

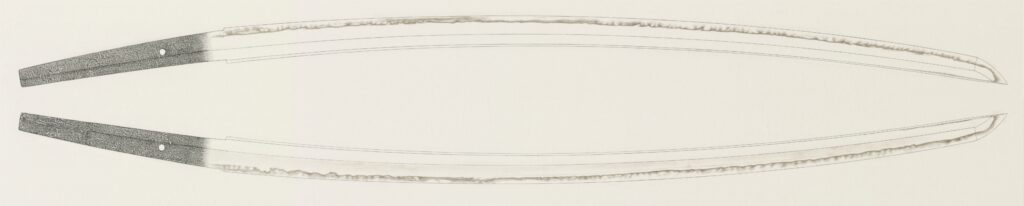

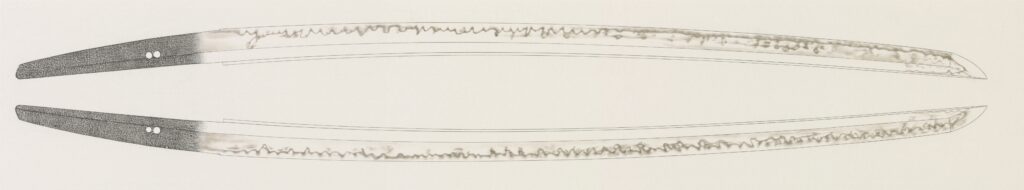

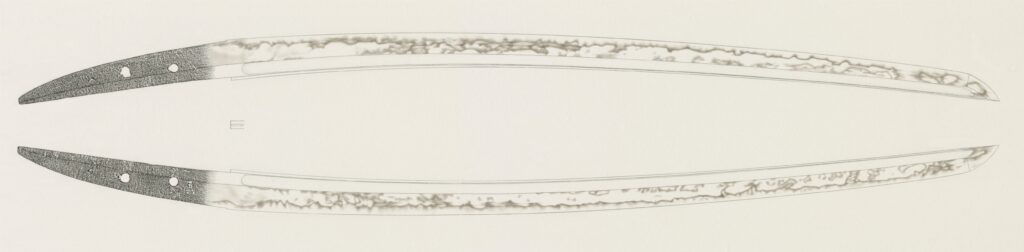

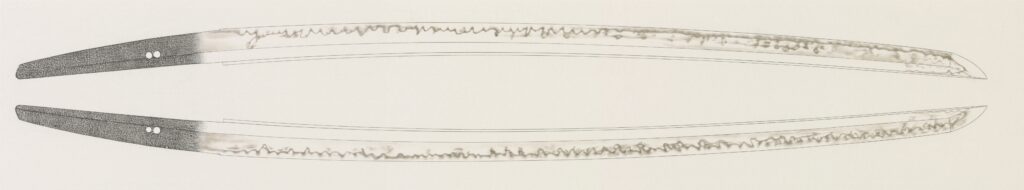

小太刀 銘 国行(来)

刃長 50.4㎝

反り 1.7㎝

元幅 20.6(21.2)㎜

元重 3.8(4.9)㎜

先幅 10.7(11.0)㎜

先重 1.5(2.1)㎜

茎最厚 5.7㎜

細身で小ぶりな小太刀。

重ね薄く、中反り、切先小さく延びごころの形状。松葉枯れ小鎬先上がる。

地鉄、板目、表裏焼き出し付近から錵映り風立つ。

刃文、佩表、全体に潤みごころの小乱れ、金筋入る。佩裏、全体に潤んだ直ぐ刃、一部二重刃がかる。

彫物、佩表、腰から銘上部にかけて素剣。

生ぶ茎、雉股となり目釘穴1。茎尻、浅い栗尻。目釘穴位置深い。穴下に国行と二字銘。

鑢不明。棟、刃方とも角。刃方は作刀時からではなく後天的な雉股のため厚くなる。

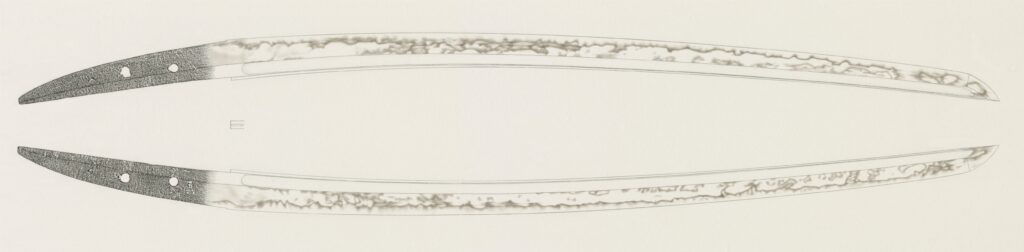

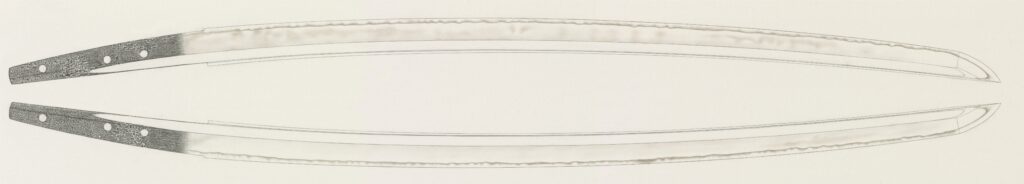

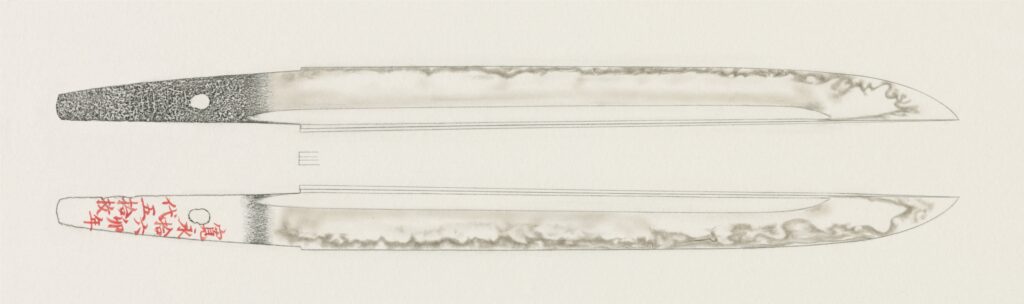

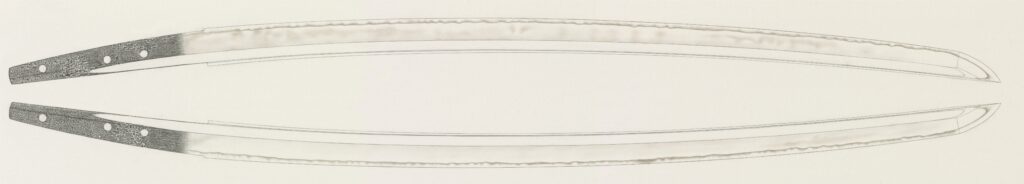

太刀 銘 来国俊 (本阿弥光常折紙付)

刃長 74.54㎝

反り 2.7㎝

元幅 31.0(31.8)㎜

元重 7.3(8.3)㎜

先幅 21.2(21.7)㎜

先重 4.6(4.8)㎜

茎最厚 8.5㎜

重量 947g

鎬造、庵棟。身幅広く、重ね厚く、鎬高く、鎬幅やや広く、京反り深く、中鋒詰まる。

地鉄、小板目肌詰み、所々大肌混じり、地錵良く付き、地景微塵に入り冴え、佩表中程より刃寄りに筋映り現れる。

刃文、錵付き、直刃調に小丁子、小互の目を交え、所々に京逆足が見られる。物打ちから上部に棟焼き有り。

帽子、直ぐに先掃きかけて大丸風に短く返り、棟角の焼きへと繋がる。

茎、磨り上げて茎尻付近に三字銘。元鑢切り(新鑢も切り)。目釘穴1(小さい)。

短刀 銘 来国光

刃長 23.7㎝

反り 僅か

元幅 20.5(21.3)㎜

元重 5.1㎜

茎最厚 6.0㎜

平造り、三ツ棟。

地鉄、小板目よく詰み、刃区より水影風に焼き出し映り立ち、全身に錵映りが現れる。

刃文、区下より直ぐに焼き出し、多少節を交えた直刃を焼く。

帽子、直ぐに小丸に返る。

彫物、表裏とも平地棟寄りに棒樋。

目釘穴3、内一つ埋め(銅埋め)。茎尻に三字銘。

鑢切り。棟方角、筋違。刃方角。

脇差 銘 長谷部国重(南北朝末期乃至応永頃)(本阿弥光常折紙付/蟹仙洞旧蔵)

刃長 55.2㎝

反り 1.4㎝

元幅 26.6(27.6)㎜

元重 5.8(6.4)㎜

先幅 16.9(17.3)㎜

先重 2.9(3.5)㎜

茎最厚 7.0㎜

鎬造、三っ棟。鎬やや高く、細身、重ね頃合いに腰反り気味。小鎬先上がる小鋒。

鍛え、板目に杢目混じり、詰んで伏さる。

刃文、腰が開く調子の互の目、角張り延びる互の目などを焼き、刃中足よく入り、横手下から焼き高く鎬に達し、全身に飛び焼きかかり皆焼となる。

帽子、表互の目を焼き込み浅く湾れ、先角張って少し掃きかけ深く返る。裏横手下から焼き深くほぼ一枚となり先角張り少し掃きかけて浅く反り、棟焼きにつながる。

目釘穴2、少し擦り上げと思われ、茎尻に銘。鑢切り。強い舟形、茎尻細って先一文字。棟方、刃方共に肉。

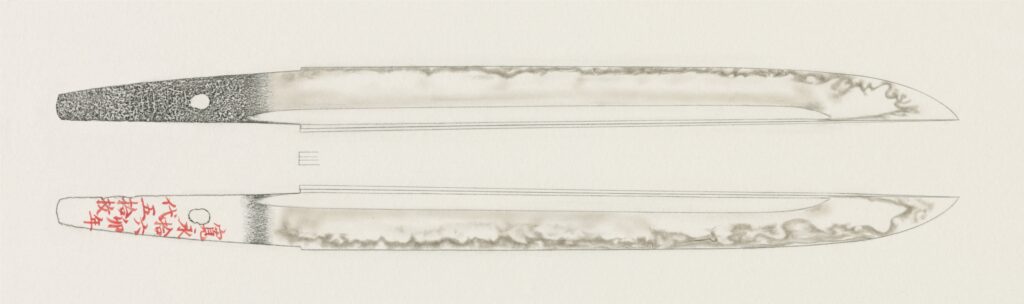

短刀 銘 正宗(と銘がある) 差裏 朱銘 (本阿弥光温折紙付)

刃長 26.2㎝

反り 0.1㎝

元幅 24.4(25.3)㎜

元重 4.9㎜

茎最厚 5.0㎜

鞘書 相州正宗 加藤肥後守家 御伝来 生中心在銘 時代嘉暦之頃 出来見事也

長サ八寸六分有之 本阿彌光温金五拾枚折紙付 埋忠銘鑑所載 平成六歳酉卯月吉日記之

重要無形文化財 本阿彌日洲(花押)

平造り、三ツ棟、反り僅か。

地鉄、板目肌詰み、錵付き地景入りる。一部中から柾目が露頭。

焼き出し映りから全身の映りへとつながる。

刃文、総体に焼き低め、錵付く互の目に金筋入り、ふくら付近焼き少し上がる。部分的に淡く湯走りかかり、飛び焼きごごろ。

帽子、表裏とも乱れ込み尖りごころに長く焼き下げる。

表裏棟寄りに棒樋。

生ぶ茎、目釘穴1、鑢不明。刃方棟方共角。茎尻なだらかに剣形。棟区深い。

太刀 銘 石州出羽住直綱作 (重要美術品)

刃長69.8㎝

反り1.4㎝

元幅31.0(32.1)㎜

元重7.3(7.4)㎜

先幅21.9(22.5)㎜

先重5.1(5.5)㎜

茎最厚8.1㎜

鎬造、三つ棟。重ね厚く、反り浅めに身幅広く、中鋒詰まり、茎短い。

地鉄、板目肌詰み、地沸付き地景入る。

刃文、腰付近焼き幅低く、腰開きの角張る互の目を焼き、上に行き焼き幅高く、角張る互の目を間を詰めて焼く。刃錵強く、特に焼き頭や谷に錵こごり、飛び焼きかかり、金筋目立つ。帽子、乱れて先掃きかける。

彫物、棒樋に連れ樋を茎尻まで掻き通す。

鑢目切り。棟僅かに肉、刃方も肉あり。棟鑢切り。目釘穴2。

刀 銘 広次作

刃長 72.2㎝

反り 1.5㎝

元幅 30.9(32.2)㎜

元重 6.7(7.7)㎜

先幅 21.4(22.1)㎜

先重 4.7(5.0)㎜

茎最厚 8.3㎜

重量 813g

鎬造、庵棟。反り浅く、やや鎬が高く、踏ん張りが有り、元先の幅差多少あり、中切先。

鍛え、板目肌細かく肌立ち、流れ、杢目混じり。焼き出し映り立ち、物打ち上は錵映り風現れる。

刃文、差表、互の目に丁字混じり、上半焼き下がり、直ぐ調で平地に飛び焼き砂流し多くかかる。

差し裏、互の目に丁字混じり、総体に焼き高く一部飛び焼きかかる。

帽子、焼き深く、表湾れて先丸く、返りを長くやきさげ、裏互の目を焼き込み、先丸く、返りを長く焼き下げる。

目釘穴2、三字銘。鑢勝手下がり、棟小肉で筋違、刃角で不明。茎尻入山形。

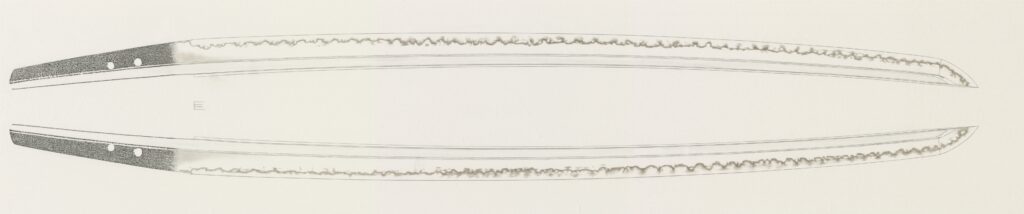

刀、無銘 延寿

刃長 71.9㎝

反り 1.9㎝

元幅 31.5(32.8)㎜

元重 6.4(6.7)㎜

先幅 23.2(23.9)㎜

先重 4.3(4.8)㎜

茎最厚 7.0㎜

大擦り上げ無銘、庵棟、身幅広く、反りやや付き、中鋒。

地鉄、板目に杢目、流れ肌交じり、総じてよく詰み、白け映り立つ。

刃文、直刃に小湾れ、小互の目交じり、小錵付き、金筋入る。

帽子、直ぐに小丸、先僅かに掃きかける。

表裏に棒樋を掻き流す。

目釘穴3、鑢勝手下り

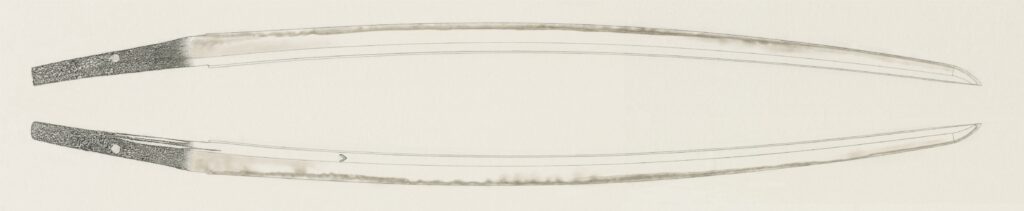

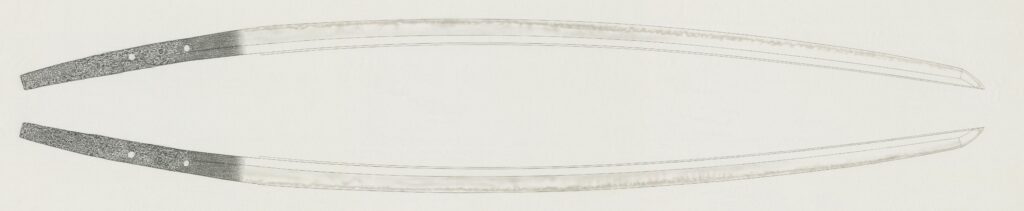

太刀 銘 備州長船兼光(重要美術品/本阿弥光忠折紙付/首斬浅右衛門刀剣押形所載)

刃長 73.0㎝

以下重美全集より

大切先の豪壮な太刀姿である。鍛え板目やや肌立ちごころ、地沸細かにつき、映り立つ。

刃文匂出来直刃ごころに浅い湾れを交じえ、小互の目交じり、僅かに小足入る。

表裏に元来の丸止めの棒樋を彫る。

因みに『首斬浅右衛門刀剣押形』の書込みによれば「安政七庚申弥生十九日 脇坂様三木三郎殿より」「刃長二尺四寸二分反り七分ヨ、珍敷刀也、出来刃味地鉄其外共能方、乳わり上も落可申候、御帯ニ相成候而可然」とある。

S-1024x319.jpg)