寸尺変換

先ほどUPした寸尺変換ページ。

計算機だと例えば2尺3寸5分を㎝に直す場合10回タップですが、変換ページだと5タップで済みます。

アプリも案外面倒だし、沢山変換する方はブックマークして使って下さい。

先ほどUPした寸尺変換ページ。

計算機だと例えば2尺3寸5分を㎝に直す場合10回タップですが、変換ページだと5タップで済みます。

アプリも案外面倒だし、沢山変換する方はブックマークして使って下さい。

古い差し込み研ぎの刀が出て来ました。各条件から幕末、明治・大正・昭和初期頃の差し込みと思われますが保存が良く、打ち粉等のヒケも少なく状態良好。片面を残したまま反対面で様々実験を。

考えられる事はやり尽くしましたが再現出来ず。ご近所さんの大門研師に託し私より大分近付くも完全ではなく。

酸を多用した差し込みではもちろんなく以前から目指している古い差し込み研ぎなのですが、いったいどんな技法なのか。。

鋒仕事などをみても特に上手いわけでなく、おそらく気張った研ぎではない普段仕事なのでしょう。

分かって見れば簡単な事なのかも知れませんが、今の所辿り着けずです。

「差し込み完成」的な事を何度か書いた様に思いますが、この理想の差し込みが再現出来ないという事は、全然完成していませんな。

こちらも過去に何度か完成と言ったかもですが、こちらは今回こそ本当に完成。

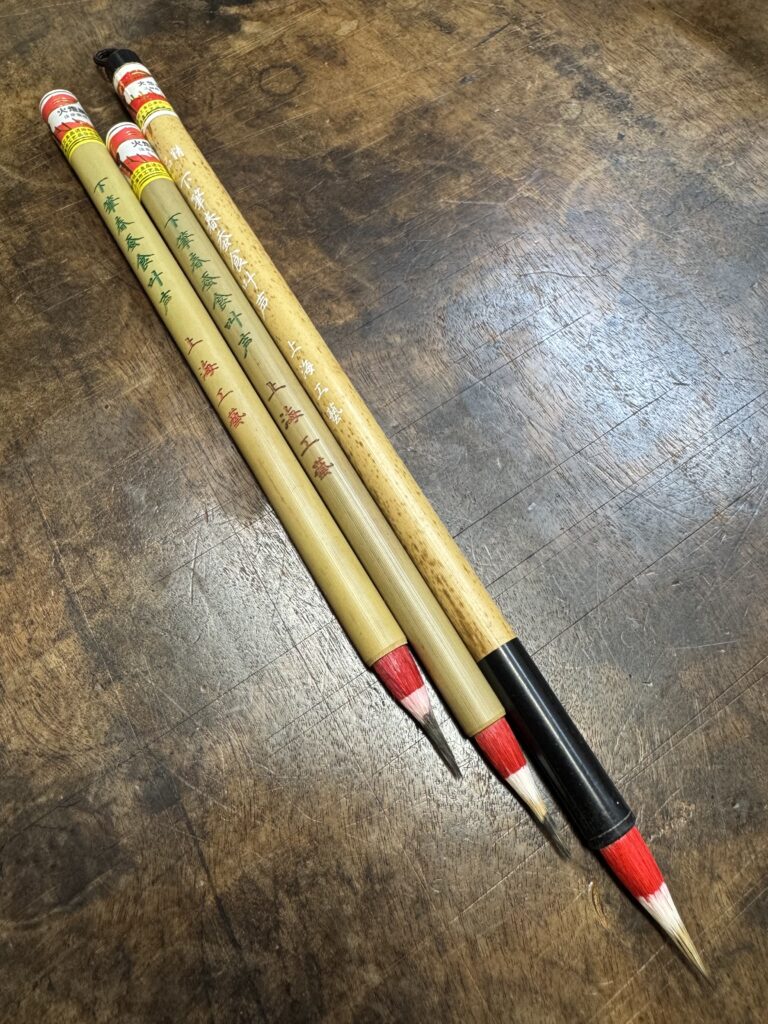

下筆春蚕食叶声の使い方がやっと分かりました。

長かった…分かるまで長過ぎ。

今までの全押形を、全部やり直したい気分です。。

”おんちょく”先生は若い頃から採拓していた膨大な押形を江戸の大火(文政十二年)により47歳で失っています。

その悲劇から再起し採拓した押形を元にして現在発行されている「刀剣銘字大鑑 原拓土屋押形」がつくられました。

すごすぎ。

今回は本部から。

1号 太刀 長寸、板目で肌目目立つ。働く綺麗な直ぐ調刃、腰元の刃に潤み。

古いところに入札。

2号 短刀 僅かに反り。特徴的な映り、錵る刃。

鎌倉時代末期某工に入札。

3号 太刀 中鋒、全身映り、直ぐ調に特徴的刃形。

南北朝某工に入札。

4号 刀 綺麗な地鉄。綺麗な帽子。特徴的匂い口の乱れ刃。

新刀某工に入札。

5号 刀 少々肌立つ。広い直刃で飛び焼き。帽子深い。

姿は珍しいと思うがそれ以外はいつもの通り。

当同然

当

能

当同然

当

3号 刃文形状の可能性から若干時代を上げてみる。

当同然

当

能

当同然

当

能は三振の始まり・・・。何とかしたい。

3号 これで大丈夫だと思う。

当同然

当

当同然

当同然

当

後で思うと3号は視野が狭い見方でした。

答えが分かってから見ると、それにしか見えず。焦点を絞ってみる事は大事ですが、全体で見るべき場合もある。