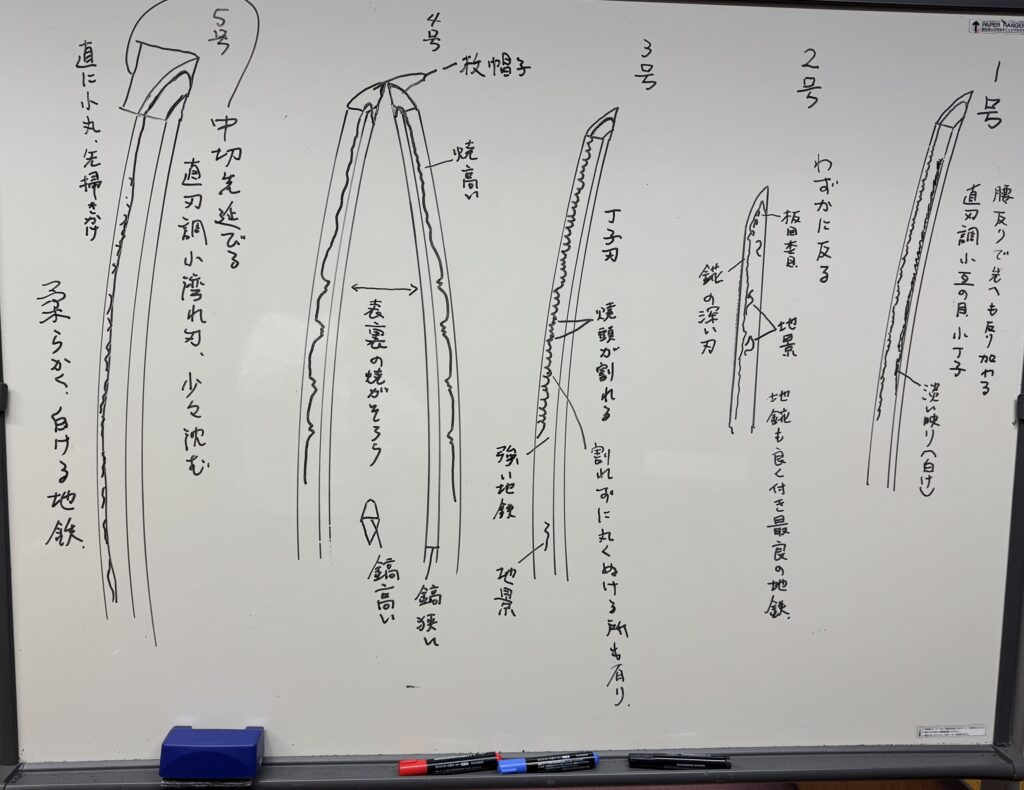

支部入札鑑定

今回は当番で判者と解説でした。

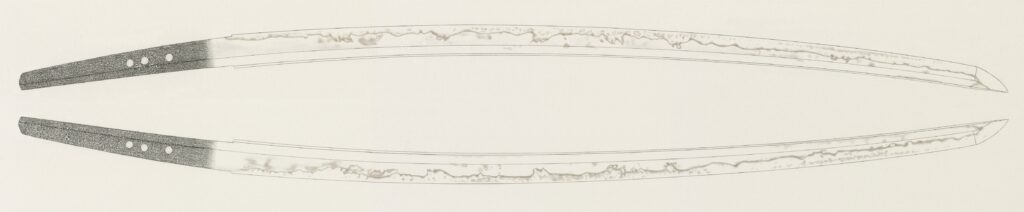

1号 太刀 銘 清綱(重要刀剣)

2号 短刀 無銘 行光(重要刀剣)

3号 刀 銘 肥前佐賀住国広

4号 刀 銘 正利(坂倉関)

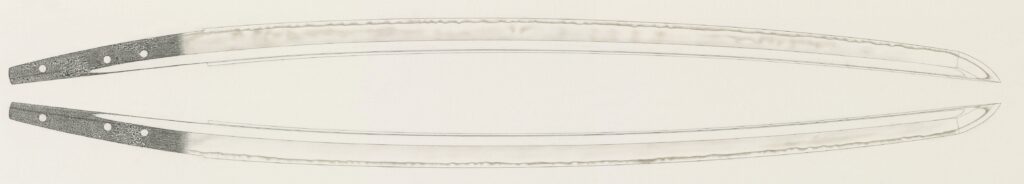

5号 刀 無銘 延寿(重要刀剣)

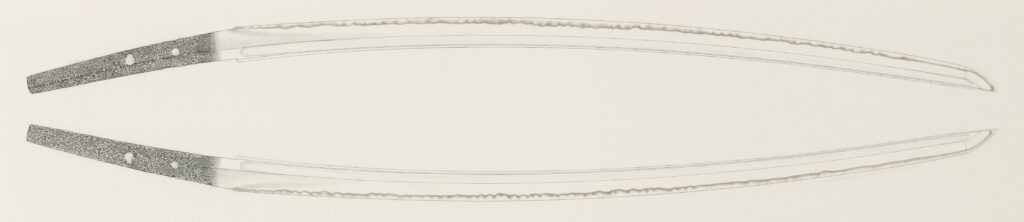

1号清綱太刀

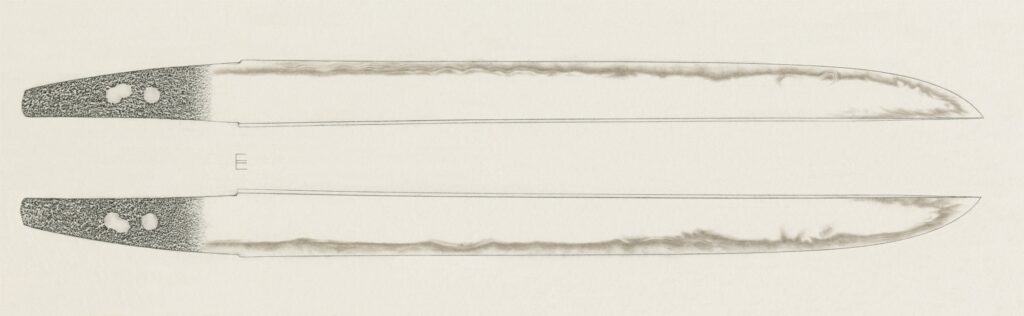

2号行光短刀

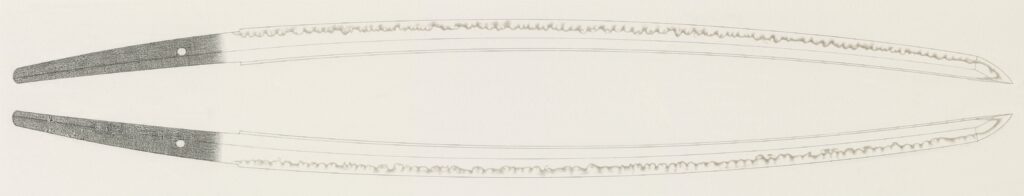

3号肥前国広刀

4号正利刀

5号延寿刀

1号清綱は柾気ゼロの精良な地鉄に鎌倉末期長船調の明るい刃を焼いていて超絶難問です。

重美で柾気のある清綱太刀が本部鑑定に過去3回以上使用されています。その太刀は刀美の本部鑑定講評で「非常に難しい」と解説されていますが、今回の清綱の難易度はそれを上回ると思われます。(刀美116,209,221号)

まず長船と見て「通り」、青江でも「通り」、古三原か国分寺助国でアウトという流れを想定しての出題でした。自分が参加者側だったらと考えると恐ろし太刀です。。

2号行光は最上クラスの地鉄。正宗の極めが来てもよいのではないかと思える名品です。

3号肥前国広は、忠吉本家に生涯をささげた刀工。自身銘がほぼ残らず、現存数の少ない人です。強く抜群の地鉄。

4号正利は鑑定刀に使用される事は少ないかもしれません。村正との関係が深かったといわれる刀工で、今回の刀も初代村正に似ます。

5号延寿は先日のブログの通り今回も直ぐに小丸、先掃きかけてかえる帽子です。

延寿の帽子(1) | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

延寿の帽子(2) | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区

少し前の鑑定会から、会場後方でホワイトボードを使用して初心者さん向けに刀の鑑賞ポイントなどをお伝えしています。

入札鑑定のヒントもですが、特に刀の鑑賞ポイントをお伝えする事がメインです。

ただ私も答えを知らずに書いていますので、道連れで爆〇する可能性も。。(今回は判者でしたので札が入るまでの間に簡単な図などを)

答えに直接つながらない様な伝え方って意外に難しいのですが、何も無しで見て頂くのはやはり不親切過ぎですし、何か手立てが必要ですね。