刀袋(刀バッグ)

諸々の用事で移動。

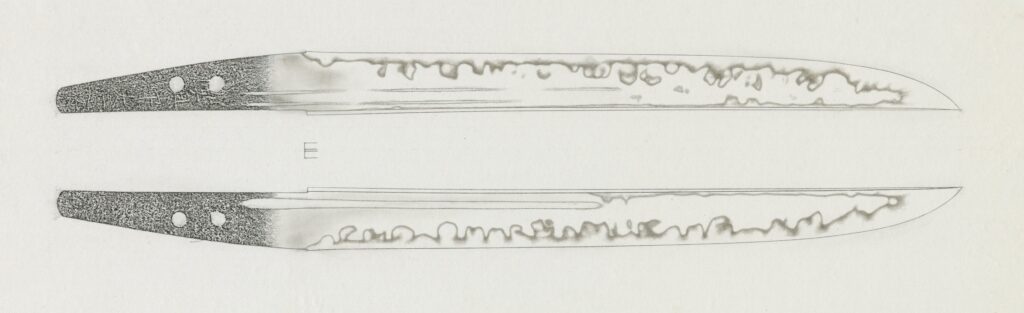

久々に国宝小龍景光を見ました。今までで断然、今回が一番よかった。

こんなにもパワーがありましたか。凄い景光は幾口か拝見したり研磨をさせて頂く機会も度々でしたが、これは別次元の存在です。

各書でどのような解説なのかはまた確認しますが、私にはたっぷりぽってりとした姿が印象的でした。

GINZA SIXにて河内國平先生はじめ御一門の作品など。

私には銀座に刀は馴染んでいてしっくり来ましたが、刀に関心が無い方は驚くのでしょうか。

少し見ている間にも若い方が何人も訪れていました。

今回1000キロ移動して、研磨に関する25年間謎だった事が判明しました。

そしてまた同じかそれ以上に分からない事に。。追々考えます。

長距離移動には以前から使っていた革のバッグは重過ぎて苦痛極まりなく。バッグだけで一キロ越えてます。

ということで三浦研師に教えてもらい、しばらく前からTOBE流さんの刀袋を使わせて頂いています。

軽くて丈夫でカッコいい、今までの苦痛が全部解消。おすすめです。