平成23年 6月19日 入札鑑定

一号、 薙刀造り刀

2尺3,4寸か。 大鋒。

大変健全。よく詰んで硬い地鉄に白い鍛え目が縦に幾つも有ります。

完全に薩摩。

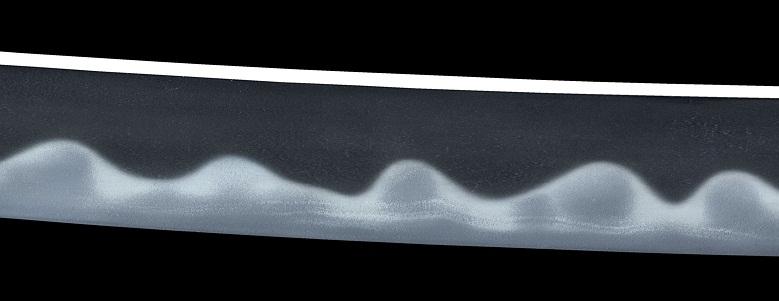

沸え出来。 細目の直ぐ刃基調で一部激しく沸える大互の目。

新刀~新々刀の安代以外の波平でよく見る出来。

しかしこの刀、前出た様な気もします・・・。 確か波平じゃなくて奥だった気が。

奥元興だったのではなかろうか。 ※奥元興と入札。

二号、平脇差

地味な研ぎで沈んでいますがかなりの大板目。 若い丁子。

こう言うの全然頭に入っていませんので苦手です。

大慶か細川か固山かでしょうが。 城慶子正明と入札。

三号、平脇指

まじめな研ぎで伏せていますが、よく詰む肥前の鉄。

刃はいつもの肥前風では有りませんが、匂い口の芯より下にこの工の特徴的な互の目が陰の状態で焼かれてい ます。 肥前播磨大掾忠国と入札。

四号、短刀

応永備前。 かすかに棒映り。 かなり肌目を優先した研磨。

ん~、康光か小反りか迷う。

沈めた研ぎなら康光に入れますが、これなら小反りで。 備州家助と入札。

五号、短刀

四号より小さい。 備前。 彫り有り。

この姿は末でしょう。 備前法光と入札。

然

国入り

当

然

国入り

なんだか中途半端な事になってしまいました・・。

二号、大慶の地鉄ではないのですが固山でもないですよねぇ・・。

大慶直胤と入札。

五号、そう言えば昔、修理亮康光のこんな小さい短刀を研いだ事がありました。

スケはどんな文字だったっけか?! ※修理スケ康光と入札。

然

国入り

当

然

然

二号、これ以上分からない。 宗寛。

然

然

当

然

然

一号、刀 波平安氏

二号、脇差 固山宗次

三号、脇差 播磨大掾忠国

四号、短刀 長船康光 永享五年紀(二代)

五号、短刀 長船家守 応永九年紀(小反)

※先ほど銘鑑を見ると、奥に”元興”と言う人は居ませんでした。

※五号、修理亮は康光じゃなくて盛光で、康光は左京亮です。 この辺の名前まで間違え始めるとは・・・(泣)

で、小さい短刀だと思っていたら、磨り上がっており、彫りが後の物でした。 ん~気が付かなかった。