いつも田舎に帰る時、奈良県R165を南下するのですが、南向き右手に金剛山?!を見ながら山麓に三重の塔が見えるお寺がかなり気になっておりました。

當麻寺です。

大きな地図で見る

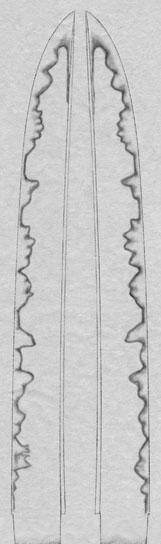

刀好きの人ならば誰もが知っている大和国当麻(たいま・たえま)派、この派が従属したお寺がここです。

ちょっと田舎に帰る、息子と二人の旅ですので私のわがままを通す事にして少しだけ寄り道をし念願の當麻寺に行って見ました。

猛暑の中、車を降り歩きます。

二王さんの居る門に。

あまりお寺巡りをした事の無い私の感覚ですが、普通は南向きの門の印象があるのですが、ここは東向きの門から入りました。

いつも遠くから見ていた三重の塔が間近に見えます!

一つだと思ってたら二つ塔が有ったのですね。

東塔、西塔(両塔国宝)。 奈良時代末から平安時代初頭の建築と推定され、これだけ古い東西両塔が現存する日本で唯一の例として大変貴重な事だそうです。

日々見慣れた京都、東寺の五重塔と比べて、素人の私から見ても明らかに古い様式だと分ります。

西側の塔に行こうとしましたが下調べ無しで行った為なかなか近づけず・・・。

これが限界か(^^)

しかしより重厚感が増しますね。

東側の塔へ。

創建当時の材木が少しでも残っているのかどうかは、お寺素人の私には分りませんが、こんな物をおおむかしに造った人々は凄いです。

さてさてしばらく散策しましたが暑くて死んでしまいそうなので門を出て車に戻るとします。

ざっと拝観しただけなので詳しくは分りませんが、當麻寺周辺で当麻派の刀鍛冶についての解説を見つける事は出来ませんでした。

先ほど、當麻寺の有る葛城市のHPを”ざっ”と見ましたがやはり当麻派の刀鍛冶についての記述を発見しませんでした。

このお寺周辺に鎌倉時代末期~南北朝にかけて、当麻派と言う刀の名工集団が居たと言う事は、せっかく當麻寺を訪れた人々にも知られる事は全く無さそうです。

当麻派の刀の存在を知っているのは刀を好きな人だけの様ですね。 寂しいもんです。

當麻寺を後にし、さらにひたすら南下。

山塊が見えて参りました。

紀伊山地。

標高はそれほど有りませんがなかなか厄介な山深さです。