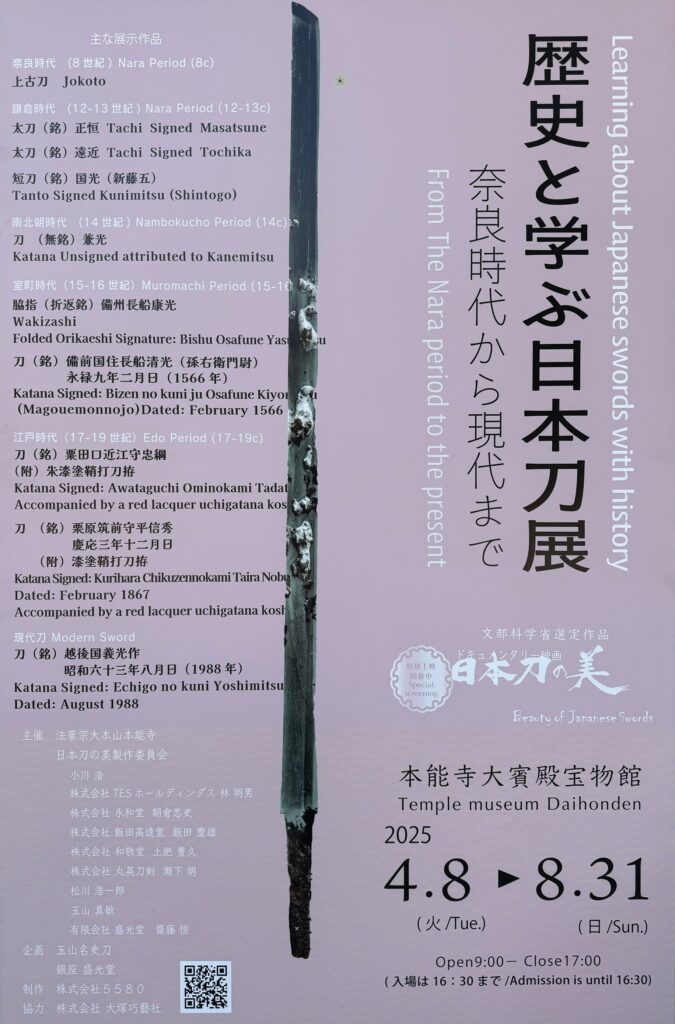

本能寺大寶殿宝物館にて「歴史と学ぶ日本刀展」が始まりました。

上古刀から現代刀までの名刀が並びます。

刀装具では折紙付の名品や出土の倒卵形鐔も展示されています。

・上古刀 (奈良時代)

・太刀 銘 正恒(古備前) (鎌倉時代初期)

・太刀 銘 遠近 (鎌倉時代中期)

・短刀 銘 国光(新藤五) (鎌倉時代末期)

・刀 無銘 兼光 (南北朝時代)

・脇差 折返銘 備州長船康光 (室町時代初期)

・ 刀 銘 備前国住長船清光(孫右衛門尉)(室町時代末期)

永禄九年二月日(1566年)

・ 刀 銘 粟田口近江守忠綱(江戸時代中期)

(附)朱漆塗鞘打刀拵

・ 刀 銘 栗原筑前守平信秀(江戸時代末期)

慶応三年十二月日(1867年)

(附)漆塗鞘打刀拵

・ 刀 銘 越後国義光作 (現代)

昭和六十三年八月日(1988年)

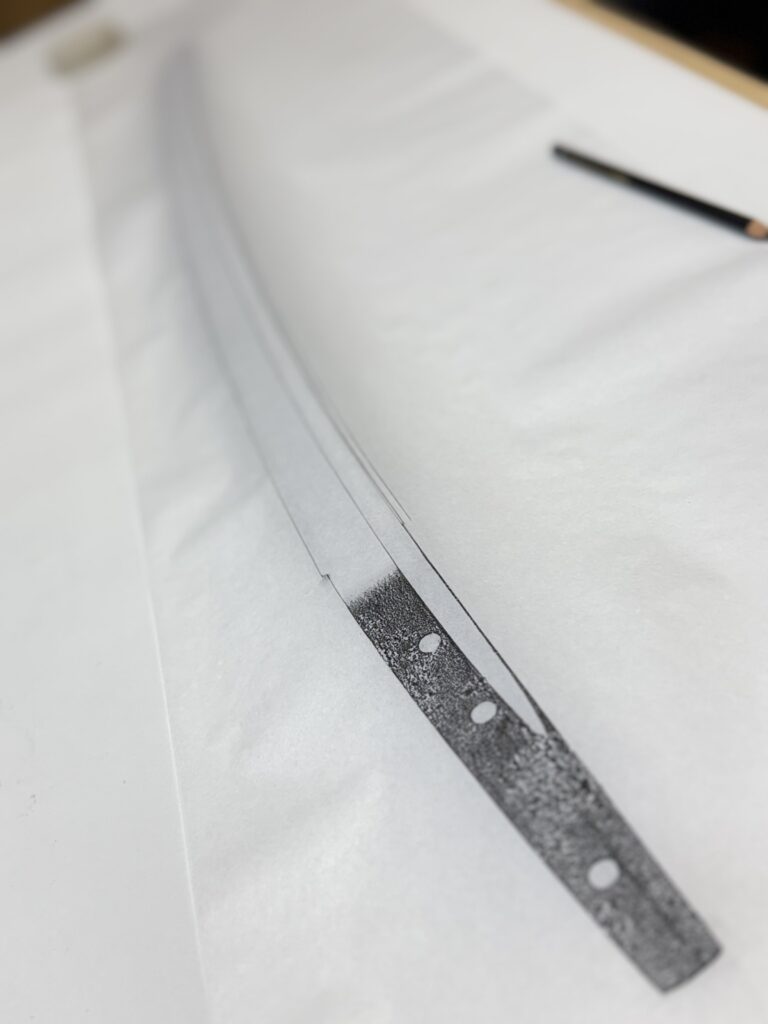

また今回も新たに押形を多数展示して頂く事になりました。

以下押形展示リスト

・短刀 銘 定利(綾小路) (光山押形所載/鎌倉時代前期)

・短刀 朱銘 則国(粟田口)

本阿(花押) (鎌倉時代前期)

・短刀 銘 国吉(粟田口) (鎌倉時代中後期)

・短刀 銘 備州国分寺住人助国作

嘉暦二年正月日(1327年) (広島県重要文化財/鎌倉時代末期)

・短刀 銘 助弘(福岡一文字) (鎌倉時代末期)

・短刀 無銘 当麻 (鎌倉時代末期乃至南北朝時代)

・短刀 銘 備前国吉井吉則

応永二年三月日(1395年) (室町時代初期)

・短刀 銘 入鹿實次 (室町時代初期)

・短刀 銘 實可

入鹿 (室町時代前期)

・短刀 銘 信長 (浅古当麻) (室町時代前期)

・短刀 銘 入鹿住藤原實綱 (光山押形所載/室町時代中期)

・短刀 銘 月山貞一造(刻印)

明治三年季冬刳物同作 (1870年) (近代)

・短刀 銘 於東京高輪以獨逸鋼鉄 胤勝

明治三十六年五月(1903年) (近代)

・短刀 銘 元亨三年二月日 以余光鉄 備州長船住景光 鍋島景光ニ倣ㇷ源貞次

紀元二千六百一年八月日 彫同作(花押)(1941年)

(棟銘)為井内彦四郎氏作之 (現代)