押形の展示が終わりました

新作刀の研磨が何口も続き身体がボロボロになっていますが、こんなに没頭出来る仕事はないですね。

なんでしょかこの感覚は。こんなにも難しく、こんなにも大変な研磨なのに。。

多分これが先日「刀剣界」に書かせて頂いた通りの事なんだと思います。

「1つだけ美術館」さんでの押形展示が無事終わりました。

普段から刀に慣れ親しんだ人ではない目線で押形を見るとどうなのか、色んな事が分かりました。

面白い~。ありがとうございました!

新作刀の研磨が何口も続き身体がボロボロになっていますが、こんなに没頭出来る仕事はないですね。

なんでしょかこの感覚は。こんなにも難しく、こんなにも大変な研磨なのに。。

多分これが先日「刀剣界」に書かせて頂いた通りの事なんだと思います。

「1つだけ美術館」さんでの押形展示が無事終わりました。

普段から刀に慣れ親しんだ人ではない目線で押形を見るとどうなのか、色んな事が分かりました。

面白い~。ありがとうございました!

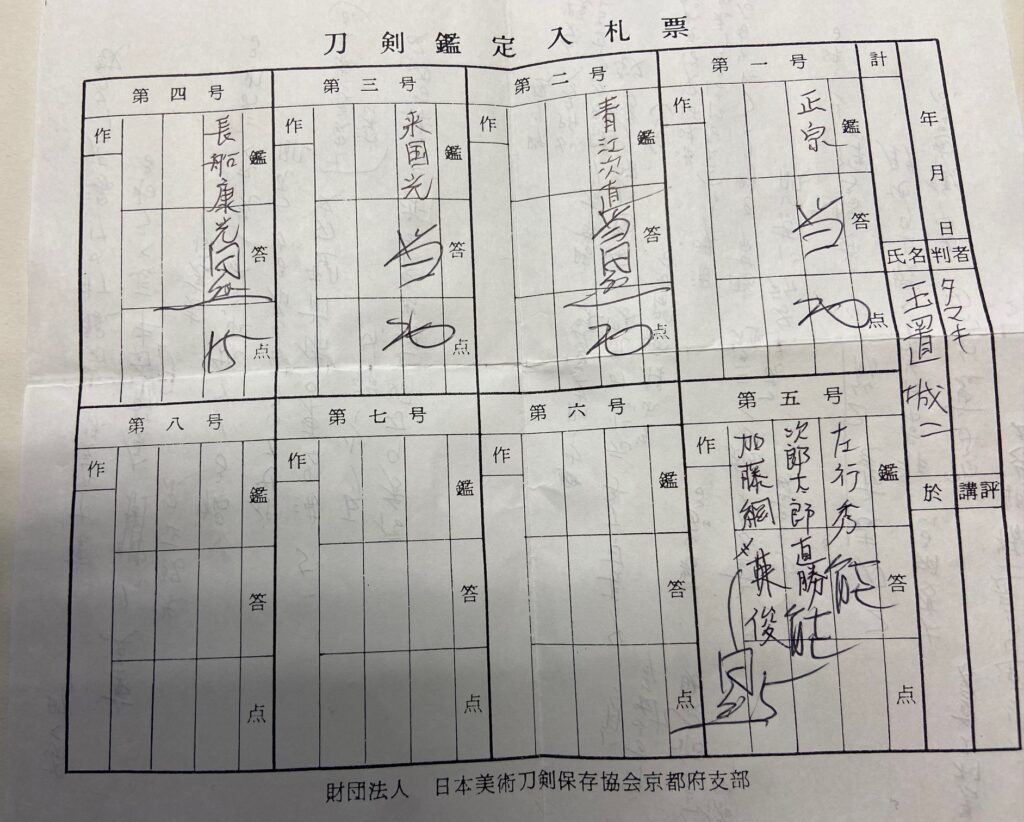

今回は本部から日野原先生をお招きしての鑑定会です。

1号 短刀

重ね薄めに感じる。無反り。真の棟中広。

古研ぎで良く手入れされている地鉄。少し映り気。

匂い深く格調高い粒子。刃取ると直ぐ調になる刃で、出入りは小さく、しかし動きは様々。

表の腰から中央の刃中に尋常ならざる金筋。裏の刃縁に特徴的な湯走り多数。

帽子が印象強く大丸気味(裏が特に)。そして盛んに佩きかけ。

以前包丁正宗を拝見した時、映りが明瞭で驚いた事があったが、この短刀も古研ぎでなければ地鉄と映りが同質だと思う。

映りがある | 玉置美術刀剣研磨処|京都・左京区 (kyoto-katana.com)

帽子が決定的にこれ。 正宗と入札。

2号 刀

反り浅く重ね尋常。少し重い。二筋樋。

焼き幅広く帽子深く、よく詰んで最上質の地鉄。淡く映る。

新刀との声が多く聞こえるも、絶対に古く、抜群に良い刀。

広直刃の調子で湾れや互の目があり、中央付近逆がかり、島刃も。

裏帽子島刃に。

裏帽子だけなら長義、逆刃が無ければ長重、そんな刀で。

青江だと思うが個銘が分からず、なんとなくのイメージで入れてしまう。。青江次直と入札。

3号 短刀

長い。ギリギリ短刀か。無反り。刃線は少し入る。真の棟。

古い短刀でよく詰み、特徴的な荒い肌が表の各所や裏腰付近に顕著。

暗帯が出来るほど明瞭な錵映り。その中に黒く抜ける筋が複数。棟焼きは無い。

小錵出来の刃。焼き低めで乱れ。裏の尖りが強い。

反り姿は違うがサイズから一瞬安吉と言いたくなるほど尖る帽子だが、地鉄がこれ。

来国光と入札。

4号 太刀だと思う。

少しだけ踏ん張り腰反り気味で先も反り、幅バランスが間延びした感がある応永姿。先身幅を落とし小鎬高く微妙に延びる応永の鋒。

全体に少し肌が立つ風合い。

下半の乱れが少し小詰み小反風だが中程には大房もあり嫡流にも見える。全体にそれほど腰開きに見えず、福岡一文字風。

研ぎは差し込み研ぎ。全身の映りが常の応永よりかなり強く、映りが焼き頭から直接立ち上がる部分も多いが、焼き頭に接しない箇所は黒い部分が互の目形で帯状。この映りは裸焼と同じに見える。

古くは無いが小反か嫡流か迷う。。長船康光の区送りか・・・。

長船康光と入札。

5号 刀

太刀姿。古研ぎ。地を伏せている事もあるが多分元々詰み気味の地鉄。

錵出来の備前形の刃文。深い。帽子1つ乱れ込み先丸で倒れ。表裏同じ。

帽子以外は信秀の刃文を錵出来に変えた感じ。が姿は全く違う。

こんな造り込みの物は見た事が無いが、地鉄を伏せた上で、この刃錵の感じはあり得るかも知れない、と思って、左行秀と入札。

当

当同然

当

同然

能

5号、途端に難しくなる・・・。

水心子の錵にしか見えなくなって来てしまう。が、流石に水心子とは入れられず。

石堂とは絶対違うと思うし・・・。

次郎太郎直勝と入札

当

当同然

当

同然

能

最後の入札になってしまった。。新々刀は感覚だけでは当てられず、知識と明確な意識を持った経験が必要な事を、毎度ながら改めて思い知る。

加東綱俊と入札。

当

当同然

当

同然

同然

1号 短刀 朱銘 正宗(蜂須賀正宗)

2号 刀 無銘 青江

3号 短刀 来国光

4号 太刀 備州長船家助

永享九年八月日

5号 刀 為村上重君石堂運寿是一精鍛造之

嘉永七年甲寅歳二月日

青江の研磨が美しく、研磨コンクールに出品されているかもと感じる。

是一経験が少なく、過去の研磨でも多分新々刀是一は25年ほど前に1口、新刀是一をこの10年で2口。新々刀是一は確か刃中がこんなに錵ておらず。新刀は匂い出来。石堂の沸え出来の刃を勉強出来た。新々刀をこんなに伏せて研げる意思が凄く、多分あの方(故人)の研磨かと想像する。