破天荒女

数年前85歳で亡くなった伯母は若いころ女優さんでした。

私が知る伯母は、とにかく華がある”東京のおばさん”。いつも知的で明るく、冗談を言っては軽く踊って見せてくれる人。

小さいころから”伯母さんは女優をしていた”とは知っていましたが、次第に「なぜ?どんな経緯で?」との思いを持つようになり、しかし直接聞く機会もなく。。

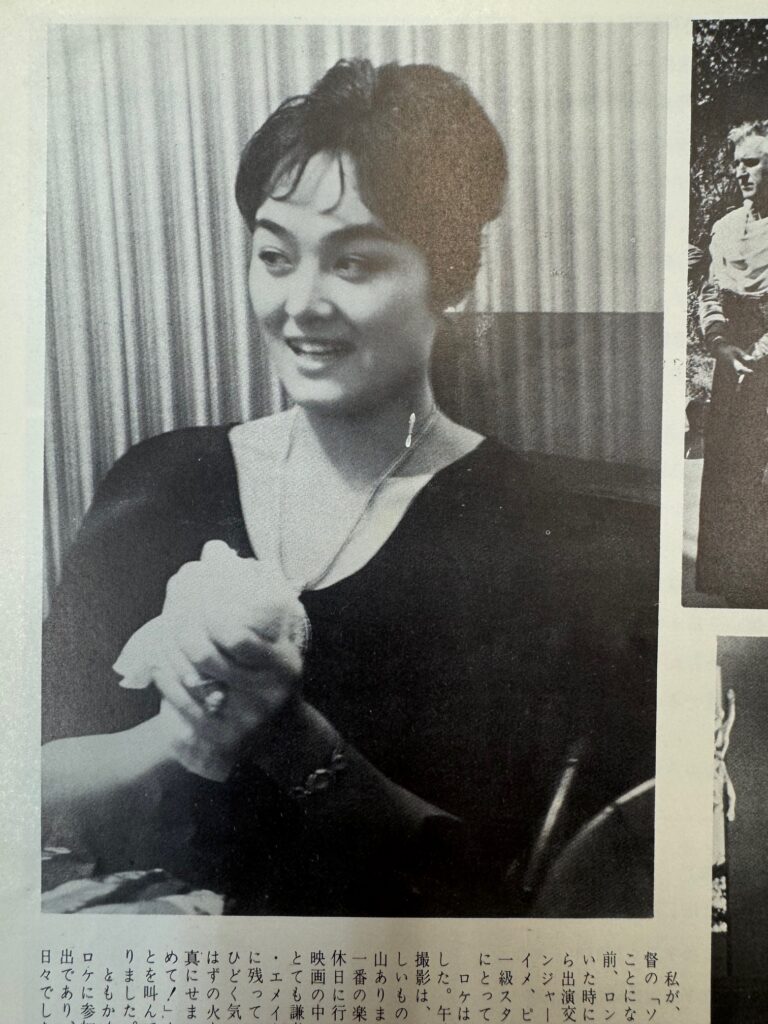

ある時、古本屋の古い週刊誌に伯母の写真を見つけ購入。そこには東京のおばさんの一番華やいでいた頃の姿が。

以来伯母が載っている週刊誌や映画雑誌、エッセイ集などを見つけるたびに買っていたら、20冊を超えていました。

なぜ?どんな経緯で?を直接は聞けませんでしたが、古本屋に並ぶそれらにはその”なぜ”が書かれていることも。

(写真は映画のパンフレットから)

作家の野坂昭如さんとの対談が掲載された本がありそれによると、十津川の家を出たのは14歳、1949年ごろ(昭和24年)で単身大阪へ。

当初は美容師を目指していましたが、歌とダンスが好きでダンサーとなり上京。

ただその後の仕事ぶりには「なぜ?」の疑問が増してしまうのですが…。

まずショーダンサーとして独りハワイに渡り、それからニューヨーク、ラスベガス、ロサンゼルス、ロンドン、ローマ、東南アジア諸国等々で踊っていたそうです。その後、アメリカ・イタリアの合作映画に出演。帰国後は日本でドラマや映画などに出ていたと。

因みに伯母は身長165~170㎝(記事により様々ですがたぶん実際は160台後半)と当時の日本人女性としてはかなりの高身長でグラマラスな姿態。野坂さんはそんな伯母のことが大好きだったそうで、野坂さん本人も書いていますが他の雑誌にも野坂さんをはじめ様々な文化人との交流話が度々出てきます(どこまで本当か分かりませんが)。

伯母に関してもですが、昔の記事には若かりし頃の私の父がちらと出て来ることも。

父は五人姉弟の末っ子で、次女の伯母は8つ離れた末っ子の父を一番可愛がっていたそうです。

東京ではバンドマン(ドラマー)をしながら伯母の付き人をし、姉弟二人でアパート暮らしをしていた事などが記事に。

そういえばその当時の話は殆ど聞いたことがなかったかもです。

私の祖父は父が2歳の時、大阪湾で戦死しています。なので父は祖父の顔を知らないのですが、伯母はその時10歳。

父親の顔を全く知らず別れをむかえるのと、10歳で父親との別れを体験する事とどちらが不幸なのでしょう。

それは私には分かりませんが、伯母が郷里を出た理由には強く関係しているのではと想像します。てか、出た理由もその後の人生も、私みたいな人間には想像しきれるものではないか。。

雑誌に掲載される帰国後ある程度年齢を重ねた頃の写真には(年齢不詳で通していたようですが)、やさぐれ感を演出したものがあり、煙草を吹かす姿が印象的。

私が知らない伯母の強かで破天荒で、グラマラスでかっこいい写像がそこにあります。

YouTubeで土方歳三の生涯を語る動画をみていて、私の身近に居たかっこいい人の事を思い出したので書いてみました。