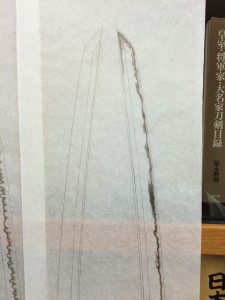

筆を入れる

気持ちの有るうちに採る

太刀、佩表から。

在銘太刀でもほとんど差し表から採るので反対側から採るのは珍しい。

時間が無いので短期で採りたく、気持ちが有るうちに銘の側を。

押形を採らせて頂くのに”気持ちが有る”と言ってしまえば、じゃぁ無い時も有るのかと言われますな。

そうなんです、無い時もあるんです。 なので、押形で料金を頂いた事は一度もありませんし、これからもありません。(お礼の御品を頂戴した事はあります。ありがとうございます!)

私の場合、研磨の仕事と押形は全く別の物です。

押形は自由にやりたい。

自由であるからこそ、真面目に練習するのは厳しいし続けるのは苦しい事もある。

それに逃げも利きますし。

押形記事がブログに出なくなったら、あいつは諦めたなと思ってください。