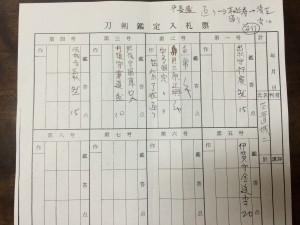

京都支部例会 刀剣入札鑑定会

例会

一号 刀

肥前です。正広か行広。この二人の違いは分からない。

出羽守行広と入札。

二号 刀

反り浅。中切っ先。棒樋。少し鎬高め。直刃。少しほつれなど。

肌は少々粗め。映り気。帽子の先が眠くなり形判別不明(おそらく少し大きい)。

この手の出来は私の眼力では選択肢が多過ぎて非常に難しい。

おそらく大磨上無銘だが、もしかしたら茎尻に銘があるかも知れない。

兼常と入札。

三号 脇差(鎬造り)

少し反り、尋常な造りこみ。拳丁子だが中河内とは違うタイプの華やかさが有る。

この人では無いと思うが他の選択を見つけられず。

肥後守国康と入札。

四号 脇差(鎬造り)

反りが大変浅い。物打付近の刃線が特に直線的。直刃調の互の目。

法城寺正弘と入札。

五号 脇差(鎬造り)

直にかなり長く焼き出し、美濃風の互の目。三品帽子。

伊賀守金道と入札。

然

イヤ

国入り

然

当

多分二号は全部外す予感がする。

とりあえず選択肢をつぶして行く。

二号 貝三原正興と入札。

三号は消去法で残った丹後守兼道に入札。

然

イヤ

然

然

当

二号 宇多国宗と入札。

然

イヤ

然

然

当

二号は三札とも外しましたが、当たるまで入れてよいと言う事で、続ける。

筑紫了戒(通り)→平長盛(通り)→末延寿(通り)→清左(当)

一号 刀 銘 肥前國佐賀住正広 寛永十五年八月吉日

二号 刀 折り返し銘 波平行安

三号 脇差 銘 大和守吉道

四号 脇差 銘 但馬守法城寺橘貞國

五号 脇差 銘 大法師法橋来金道 万治元年十二月吉日

鑑賞刀として、京都府支部在籍の北川正忠刀匠、平成二十七年新作名刀展、優秀賞第一席入賞作品を拝見しました。

太刀 銘 北川正忠作之

刃長 二尺四寸一分 反り 約九分