重文太刀等

先日、重文太刀1、重美太刀2、特重太刀1、重刀1等を拝見。いずれも在銘。

重文と特重は親子。同時に比較して拝見出来るのは大変勉強になる。地鉄はよく詰み精美で上品。

先日拝見した重文の長光は、平肉刃肉ともにたっぷりで大変手持ちが重く、非常に詰み硬そうな地鉄に、新刀、例えば中河内の刃の雰囲気を見る様な出来口だった。いや、もっと絞まって硬い印象か。 結局減っていない刀は新刀に近い雰囲気の場合も多いと言う事か。

先日、重文太刀1、重美太刀2、特重太刀1、重刀1等を拝見。いずれも在銘。

重文と特重は親子。同時に比較して拝見出来るのは大変勉強になる。地鉄はよく詰み精美で上品。

先日拝見した重文の長光は、平肉刃肉ともにたっぷりで大変手持ちが重く、非常に詰み硬そうな地鉄に、新刀、例えば中河内の刃の雰囲気を見る様な出来口だった。いや、もっと絞まって硬い印象か。 結局減っていない刀は新刀に近い雰囲気の場合も多いと言う事か。

京都支部にも新しい会員さんが増えて来ました。

より楽しく分かりやすく刀の事を学んで頂くためにと、支部有志による会員向けの勉強会が行われる事になりました。

例会の日の午前がその勉強会、そして午後からは通常の入札鑑定会です。

今回の勉強会は15名ほどの参加がありました。プロジェクターを使った解説、実際に刀を持っての刀の取り扱い解説、火縄銃の鑑賞等。

和やかな雰囲気で、楽しい勉強会です。

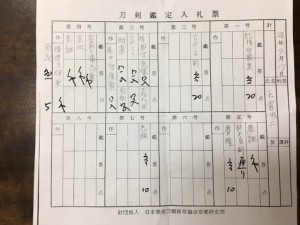

入札鑑定

一号 刀

互の目、丁子、拳丁子。刃の色が国康です。

肥後守国康と入札。

二号 太刀

腰の開かない互の目。頭は平らで直調に揃う。片落ち混じり。物打上は直。帽子少し大きい。

肌立つ肌。互の目に映る。

よく見る作に比べ異風だが映りが吉井だと思う。

吉井吉則と入札。

三号 脇差

鎬造り。互の目、湾れ。砂流しが激しく、錵が散り匂い口全体にばさける。

全く分からないが、砂流しが多いので大阪の手掻か。

陸奥守包保と入札。

四号 脇差

鎬造り。鎬高い。中直刃大変冴える。喰い違い刃。焼き詰め。横手を焼く。沈むも少し大肌交じり。

大変良い脇差。 武蔵大掾の焼き詰めを見た事があるなぁ・・・。

武蔵大掾忠廣と入札。

五号 短刀

新刀短刀。少しだけ反る。大きめの互の目が少し逆がかる。表流れ肌。総体に肌立ち気味。

全く分からず。越前肌にも見える。

康継と入札。

当

当

国入り

イヤ

イヤ

ここからはダイジェストで・・・。

三号、真了→助直→康廣→丹波→国助→忠綱で当たり。

四号、真改→康継→輝廣→南紀で同然。

五号、貞則→慶隆で当たり。

一号 刀 肥後守国康

二号 太刀 吉則 永享四年六月日(重要刀剣)

三号 脇差 近江守忠綱

四号 脇差 和州手掻住包国於駿府造之

五号 短刀 山城国埋忠慶隆

四号は後で思えば一札目で南紀に入れられる出来でした。ただ全く一切思い付かずで。多分以前も出ている気がしますが、その時も同じような事になってた気がします。三号も同じ。勉強のし直しです。

先日某国宝を拝見。

焼き出しから返りの先、その下棟寄り全体にかけて、明瞭な映りがあった。

今回手に取るまでこの工に映りが有る意識を全く持っていなかったので大変驚いた。

その後、各書籍にてこの品を確認した。

映りについては全く触れていないものが多く、「映りをみる」との解説を一つ見付けただけだ。(同工の他の作には焼き出し映りが現れた品があるようだ)

また、昭和20年代の刀美に文部省の解説としてこの品の映りに触れた部分があり、「棟寄りは沸えにて白け」とある。

研磨が傷んでおらず、かと言って特に最近の研磨でも無いとは思うが、現在の研磨によって映りが明瞭に現れたのだろうか。

写真ではこの映りを写し取る事は難しい(写るが映りとして分かり難い)が、押形ならば表現出来る。しかし残念ながら全身押形に映りは全く描かれていない。

通常なら必ず押形に描くレベルの鮮明な映りであり、正確な押形の必要性を改めて感じた。

追記 LEDを光源とした事が原因か?!