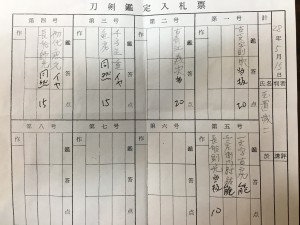

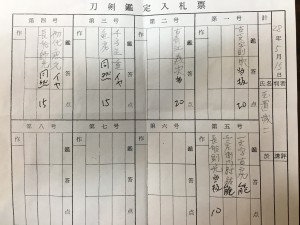

京都府支部では岐阜県支部さんと相互交流を行う事になり、その第一回目として、日本美術刀剣保存協会 岐阜県支部支部長の近藤邦治先生をお招きし、入札鑑定会が開催されました。

入札鑑定

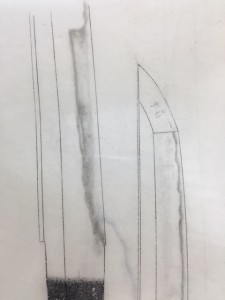

一号 太刀

二尺五寸台か。腰反り。身幅重ねともにあり健全。精良な地鉄。映り立つ。腰に十数センチに渡り大きく腰刃を焼く。その上は直調の小乱れ小丁子。腰刃のすぐ上付近は独特の小錵が付きバサけた匂い口。腰刃は弱めで潤む。三作風帽子。

格調高い太刀。この腰刃は古一文字だと思う。私には個銘などは分からないので特に最上級の入札をしてみる。

古一文字則宗と入札。

二号 太刀

同寸ほどか。よく反るが、多分ハバキの台尻付近が一番強いのではないか。一号よりかなり刃錵が強い。映りは有るがそれほど目立たず(会場の照明のバックに暗幕を掛けていないせいか。ちょうどバックが黒板なのでそれで暗幕の代用としているがダメかもしれない)。 明瞭に縮緬肌。

先日研磨させて頂いた粟田口そっくりの刃錵具合。時代の特長のようだ。

古青江為次と入札。

三号 脇差

平身。少し反る印象。尖らぬ三本杉風。返りに互の目を5,6個焼き下げる。三つ棟。

候補が幾つか考えられ迷う・・・。

千子正重と入札。

四号 刀

小ぶりで細め。二尺前後か。反り強い。鎬幅狭い。肌立ちぎみ。元来絞まった感じの互の目だと思うが研ぎの具合で本来の地刃がつかみ辛い。基本的には二個づつの調子。尖り刃は無い。帽子差し裏は地蔵風。

これも大変迷うがとりあえず美濃に入れてみる。

初代兼元と入札。

五号 刀

二尺二寸ほどか。反り浅め。焼きの高い丁子。蛙子、大房の袋丁子風、重花、頭の平らになる丁子等大変華やかだが過ぎず丹精。大変明るい。玉を一つ。焼き出し付近が大人しくなり、ウブかもしれず。帽子互の目二つ。詰みぎみの地鉄。映る。

凄い刀だ。太刀か。どうしよう・・・。古く行ってみる。最上で。

一文字吉房と入札。

当扱い

当

イヤ

イヤ

能

三号 美濃らしい事が聞こえた。兼定じゃないと思うので兼房に入札。

四号 小太刀かぁ。ならば小反りだと思う。長船師光に入札。

五号 若かった。与三左衛門尉祐定と入札。

当扱い

当

同然

同然

能

五号 もう少し古いとお教え頂いた。 則光と入札。

当扱い

当

同然

同然

当扱い

一号 太刀 銘 國綱(古備前)

二号 太刀 銘 不明(古青江)特別重要刀剣

三号 脇差 銘 陸奥守大道 大縄賢物 義辰

四号 小太刀 銘 備州長船幸光 康応元年十二月日

五号 太刀 銘 備州長船祐光 文安五年二月日(金象嵌)万治元年戌閏十二月廿六日 三ッ胴切落 山野加右衛門尉永久(花押)重要刀剣

五号太刀、凄い出来でした。

一号太刀、大きくそして潤んだ腰刃を焼いていましたが、備前の古い所には腰刃を焼いた物があります。

昔研磨させて頂いた古い福岡一文字の腰刃。

以前支部会で使わせて頂いた菊御作(古一文字)

2007年のブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/j1573jj/64625983.html

古一文字の「焼き出し部の刃の弱さを見たい」「一文字の腰刃を見たい」と言うテーマを持ち一文字展に行きました。

この度はご多忙の中、遠方よりお越し頂きました近藤先生はじめ、大切な御刀をご提供くださいました岐阜県支部の皆様に心より御礼申し上げます。 誠にありがとうございました。

また、入札鑑定会までの時間は、別室にて会員初心者さん向けの勉強会が開かれています。私は今回は参加できなかったのですが、大変和やかな雰囲気で好評のようです!!