全身押形を描く

手引きの

現代の天然砥石は下の画像に写る様な機械の丸鋸で切断しますので、砥石側面にはその形状の痕跡が残ります。

砥石屋さんに居座り古い天然砥の山に乗り足元をひっくり返したり掘り返したりしていると極稀に手引き鋸の跡が残る砥石を発見する事があります。

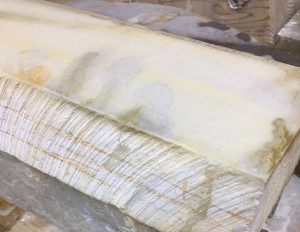

それはこの画像の様に柾目状の切断痕です。(確か手引きの石を持っていたはずですが見つからないので板の柾目画像を)

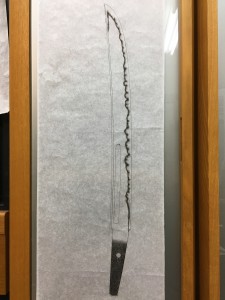

戦前までは手引きだったと言う話は度々聞きますが、実際の”手引き鋸”は最近初めて見ました。

これ、大きく重い。

こいつの両端を二人でそれぞれ持ち、交互に引いて砥石を切断するのです。

相手が砥石なので鋸もすぐに切れ止みます。鋸の刃を研ぎながらの作業だったでしょう。

一本の砥石を切り出すだけでも大変な労力。

砥石に限らず石垣の石も木の柱も板もみんな手で切り出していた。。

いちいち凄いです。