刀の全身押形 刃文がつながる

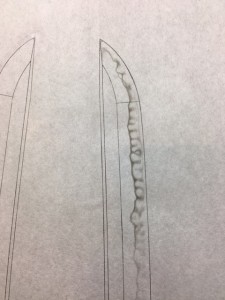

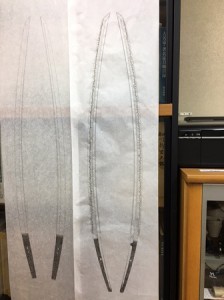

先日から描いていた鎌倉末期の刀、とりあえず全身の刃文がつながりました。

薄っすらと全身に映りがあり書き込みましたが正面から見ても認識し辛い。

実際の刀の刃文を光に透かして見る様に、押形も斜めから見れば映りもまるで現物の刀を見ている様に見えます。

もしも全身押形を見る機会があればその様にすれば、より現実の手に取っての鑑賞に近い感覚で見られます。なかなかそんな機会は無いと思いますが。

今まで墨には全くこだわりが無かったのですが書道具店で小さくてかわいい墨があったので買ってしまった。

小さな茶の墨と青墨を。ずっと茶色を使って来たので青を試したく。

使ってみると慣れないせいか濃淡が出しにくく、難しく感じます。

以前は映りにはパステルを使う事が多かったのですが、最近は墨が楽しく、映りを青にしてみようか。