出来の良さ

刀は、ある程度長い物、身幅の広い物、反りが頃合いに強い物、焼き刃の高い物、重い物、の方が手に取った時のインパクトがあり、そういう刀に魅力を感じる事が多いと思います。 私も同じでそんな刀の方が鞘を払った直後の第一印象はよいものです。

しかし稀に、二尺一寸、二寸台の小さな刀でも手に取り鑑賞している間、その小ささを完全に忘れる刀に出会う事があります。

短寸で身幅も狭く、反りも浅い。そういう刀でも今見ているそのポイントに完全に引き込まれてしまい、全体の小ささを忘れてしまいます。

過去に拝見した品で思い浮かぶのは大磨上げ無銘粟田口、大磨上げ無銘古一文字。この二振りは凄すぎました。

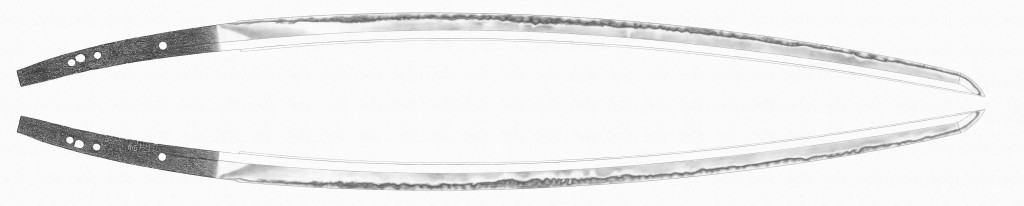

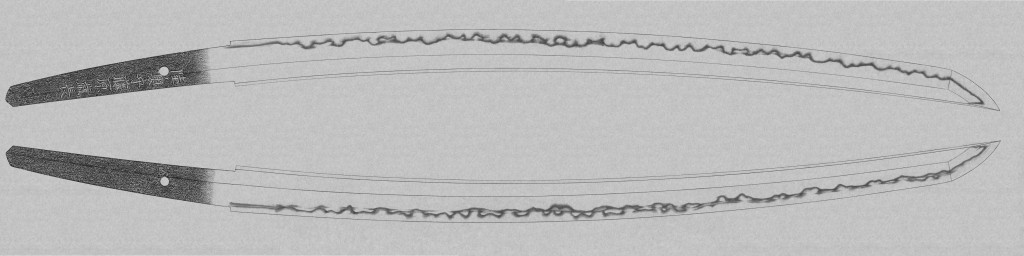

先日UPさせて頂いた国綱は在銘で美しいく力強い姿で、上記内容とは少しズレるかも知れませんが、決して身幅が広いわけではなく、長くもない。しかしやはり今焦点が合っているそのポイントの出来の良さに完全に引き込まれる、そういう刀です。