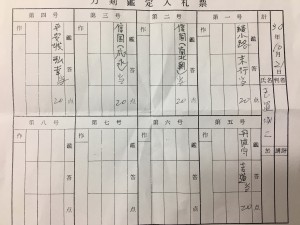

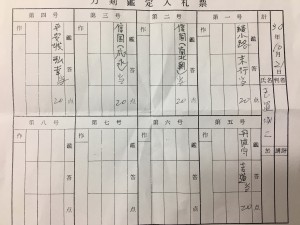

日刀保京都府支部10月入札鑑定会

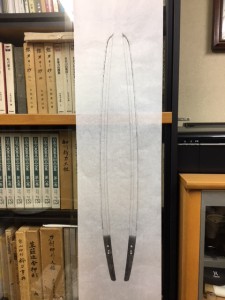

一号 刀

少し反り深い。総体に疲れが出ている事もあるが、かなり古い雰囲気を持つ刀。

差し表の刀身中央付近が比較的疲れが少なく、元来の匂い口が残っている。

綾小路派の典型的刃文だと思う。

この刀は度々出ている刀だと思うが、今回はようやくあまり迷わず以前見たあれだと入札出来る。

綾小路末行と入札

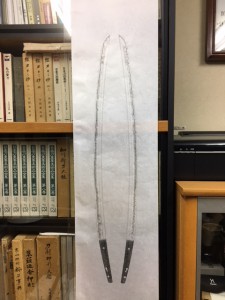

二号 刀

少し反る。身幅広めで鎬高め。中切っ先。潤いのある上質な地鉄。

小錵出来で様々な形状の刃文。特に高い刃は無く総体に揃う。帽子乱れ込先は小さく丸い。

細く鎬樋を掻く。

上質な地鉄。小錵出来の刃を見るとどうしても室町時代中期以降の作と見てしまう良くない癖があるのだが、この鎬樋には見覚えがある。

おそらく以前一度拝見した品だと思う。その前提で見ると顕著ではないが、二つ連れの刃や矢筈風が見えて来る。

信国(南北朝)と入札

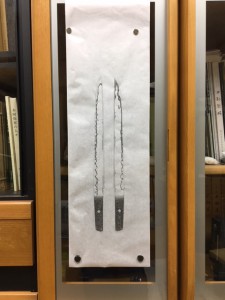

三号 短刀

少しフクラ枯れ気味で鋭利な姿。素剣や梵字。小錵出来の互の目。

ここまで来ると勘が働いてしまいもう信国にしか見えない。

信国(応永)と入札。

四号 短刀

片切刃造り。典型的ザングリ肌が研ぎによりさらに強調される。匂いの密度が濃く非常に滑らかな匂い口で小湾れと互の目を焼く。

これも以前出た事がある品だと思うが、今日は特にザングって見える。それにしても堀川系、いや慶長の短刀は皆素晴らしい刃を焼く。

平安城弘幸と入札。

五号 寸延び

荒錵がある。総体に焼き高く簾刃まじり。

簾刃風だが普段よく研がせて頂く丹波とは若干違いを感じる簾。

が、丹後守兼道とも初代丹波初期とも違うと思う。

しかしここまで山城物で揃っているはずなのでこれも素直に山城に。

丹波守吉道と入札。

当

当

当

当

当

一号 刀 無銘 末行(綾小路)

二号 刀 無銘 信国(南北朝)

三号 短刀 銘 信国 応永三年八月日

四号 短刀 銘 平安城藤原弘幸(堀川)

五号 寸延 銘 丹波守吉道(大阪丹波)

入札鑑定後、鑑賞刀を拝見。

太刀 銘 来国俊

刀 銘 千手院(美濃千手院)

来国俊は生茎在銘の品。銘は大変鮮明で茎反りが強く、茎の反り伏せをされていない。

図譜では華表反りとなっているが、茎の美しい反りも含め全体を拝見すると優美な腰反りに見える。下地研磨も大変美しく気品がある御太刀。

美濃千手院は「千手院」と在銘で稀少な品。鑢も片筋違の掟通りで、刃文は大和本国、特にやはり千手院派を思わせる出来。

度々拝見する美濃千手院極めの品は大和本国を思わせる品を見た記憶は無いがこの刀は大和の風情を残していると思う。